宣传粤剧文化的文案、粤剧文化

在珠江三角洲的榕荫水道间,悠扬的梆黄声腔穿越时空,将岭南文化的精魂娓娓道来。作为中国最早列入"人类非物质文化遗产"的地方剧种,粤剧不仅承载着广府文化的集体记忆,更是中华戏曲艺术宝库中璀璨的明珠。自明代"广腔"初现至今六百余年,这门融合了南北戏曲精华的表演艺术,在时代浪潮中始终保持着旺盛的生命力。

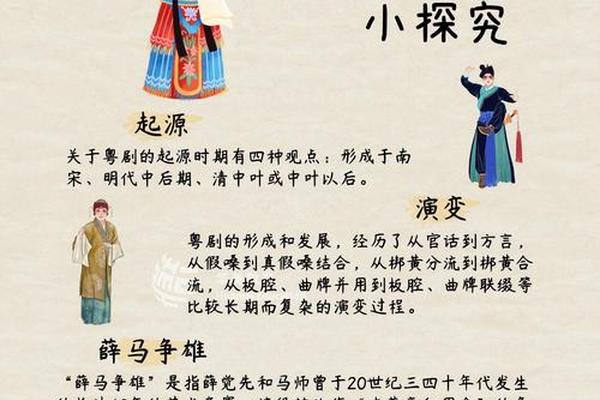

粤剧的起源可追溯至唐宋时期的南戏北曲交融。明代《广东通志》记载的"广腔",已具备地方戏曲的雏形。至清中叶,随着十三行贸易兴盛,广州成为"中国南大门",粤剧在吸收昆曲、弋阳腔、梆子等元素后形成独特体系。据中山大学戏曲研究所考证,1840年前后粤剧行会"琼花会馆"的建立,标志着其正式成为体系完备的地方大戏。近代粤剧名伶薛觉先改良"戏棚官话"为白话演唱,使这门艺术真正扎根民间,成为广府百姓的精神家园。

二、声色艺全:粤剧的艺术密码

粤剧艺术的独特魅力源于其"唱做念打"的完美统一。梆黄声腔体系以"梆子"与"二黄"为基本板式,配合南音、粤讴等本土曲调,形成婉转多变的音乐语汇。著名音乐家冼星海曾赞叹:"粤剧唱腔既有北地慷慨,又具南国婉约,实为声乐艺术的活化石。"生旦净末丑五大行当中,文武生潇洒俊逸的"拉山"功架,花旦细腻传神的"手影"表演,都蕴含着程式化与生活化的精妙平衡。

在视觉呈现上,粤剧服饰堪称移动的广绣博物馆。据广东省艺术研究所统计,传统粤剧戏服多达136种,仅"大靠"一类的铠甲就包含18道制作工序。头饰工艺更集广府金银器制作之大成,点翠、烧蓝、累丝等非遗技艺在凤冠霞帔间熠熠生辉。当代舞台美术大师秦中英设计的《帝女花》布景,巧妙运用岭南园林的框景手法,开创了戏曲舞美的新境界。

三、文化镜像:粤剧的精神内核

粤剧剧目如同多棱镜,折射出广府文化的深层特质。《六国大封相》展现的商业智慧,《客途秋恨》吟咏的乡愁情结,《搜书院》彰显的人文精神,共同构建起独特的价值体系。香港大学文化研究学者李欧梵指出:"粤剧中的忠孝节义经过世俗化改造,演变为重信守诺、务实进取的市民,这正是广府文化生生不息的密码。

这种文化特质在现代表达中迸发新活力。新编粤剧《梁启超》将维新思想与当代价值对话,《三家巷》用传统程式演绎革命叙事,证明古老艺术形式具有与时俱进的包容性。广州粤剧院近年推出的"都市新粤剧"系列,将地铁、咖啡馆等现代元素融入传统程式,成功吸引年轻观众,验证了"传统文化现代表达"的可能路径。

四、薪火相传:粤剧的现代转型

数字化浪潮为非遗保护带来新机遇。广东粤剧院的"虚拟戏台"项目,运用3D建模技术复原十三行时期的红船戏班,让观众通过VR设备体验身临其境的观戏感受。星海音乐学院开发的"粤剧唱腔AI分析系统",能精准捕捉不同流派的发声特点,为传承教学提供科学依据。这些创新实践印证了故宫博物院原院长单霁翔的观点:"科技不是传统的敌人,而是让文化遗产'活起来'的催化剂。

在传承机制创新方面,"粤剧进校园"工程已培养逾十万青少年戏迷。荔湾区建立的"粤剧体验馆",将剧目赏析与手工制作结合,开创沉浸式传承新模式。香港八和会馆推行的"少年戏班"计划,借鉴现代教育理念重构师徒传承,为人才培养注入新活力。这些探索显示,当传统文化找到适应当代语境的表达方式,就能在新时代焕发勃勃生机。

五、走向未来:文化基因的当代表达

站在文化自信的新起点,粤剧传承既要守护文化根脉,更要开拓创新维度。建议建立粤港澳大湾区粤剧传承共同体,整合三地资源优势;推动"粤剧+"跨界融合,与动漫、游戏等新兴产业深度合作;建设数字化资源库,利用区块链技术实现版权保护与创意开发。正如中国艺术研究院研究员王馗所言:"传统戏曲的当代转化,本质是寻找传统文化基因与现代社会的情感共鸣点。

珠江潮涌,粤韵长流。从榕荫下的草台到国家大剧院的殿堂,从红船班主的铜锣到元宇宙中的数字戏服,粤剧艺术的传承创新证明:真正伟大的传统文化,永远不会困守于博物馆的玻璃展柜,而必将在与时代的对话中不断重生。当我们以创新思维激活文化基因,这株南国红豆必将绽放出更加绚丽的花朵。

读过此篇文章的网友还读过

- 宣传粤剧文化的文案、粤剧文化 2025-04-17

- 清明文化传承千年黑板报、传承弘扬传统文化手抄报 2025-04-17

- 苏州耕读文化发展有限公司-苏州文化介绍 2025-04-17

- 弘扬地方文化-传承中华文明弘扬传统文化演讲稿 2025-04-17

- 传统技艺手工锻打—中国传统手工技艺 2025-04-17

- 节庆文化作文200字;节庆文化的意义 2025-04-17

- 春节文化主题公园电话、邯郸方特主题公园 2025-04-17

- 文化的传承与创新政治知识点(政治高考必背知识点) 2025-04-17

- 大禹文化旗下艺人-大禹网络旗下艺人名单 2025-04-17

- 10个常见的传统民间艺术;中国10大著名民间艺术 2025-04-17

- 民族服饰文化春晚 民族服饰介绍 2025-04-17

- 徽文化产品、徽商文化图片 2025-04-17

- 青岛琅琊书院文化传播有限公司—山东琅琊律师事务所 2025-04-17

- 徽文化徽菜-徽菜代表品牌有哪些 2025-04-17