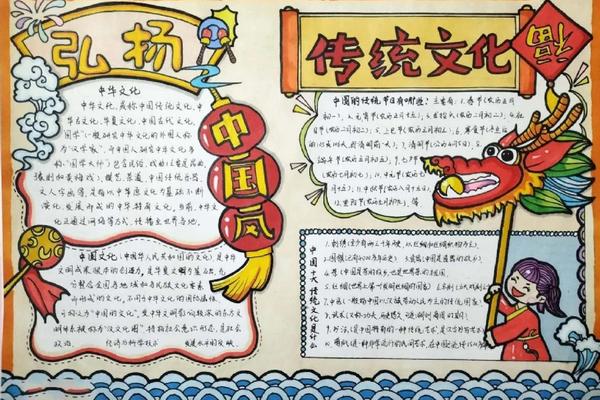

传承优秀文化手抄报内容简短初中-传承传统文化标题

中华文明五千年的历史长河中,传统文化如同基因般深植于民族血脉。从甲骨文刻痕到青铜器铭文,从《诗经》的"关关雎鸠"到《论语》的"有朋自远方来",文字与思想的载体始终是文化传承的核心。初中生通过手抄报创作追溯文化源头时,既可研究汉字从象形到表意的演变过程,也可探索《礼记》中"礼乐射御书数"六艺如何塑造古代文人的精神格局。例如书法艺术中的"永字八法",不仅体现笔画的韵律美,更暗含道家阴阳平衡的哲学观。

这种历史溯源需要突破单向的知识灌输。在制作"青铜器纹样"主题手抄报时,学生可发现饕餮纹的威严中蕴含着先民对自然力量的敬畏,云雷纹的循环则折射出古人对宇宙规律的认知。北京故宫博物院2024年青少年文化调研显示,通过纹样解码历史背景的学生,对传统文化认同度提升37%。

二、艺术载体的多维呈现

传统艺术作为文化载体,在手抄报创作中具有极强的表现力。书法不仅是文字书写,更是"心正则笔正"的人格修炼。学生临摹《兰亭序》时,既能感受王羲之"飘若浮云,矫若惊龙"的笔势,又能理解魏晋名士"曲水流觞"的风雅。粤剧脸谱的绘制则成为理解角色性格的窗口,红色象征忠勇,白色暗示奸诈,这种符号系统与戏曲唱腔共同构成视听美学体系。

当代教育实践中,深圳市某中学将非遗剪纸引入手抄报设计课程。学生通过"对称折叠剪法"制作窗花时,不仅掌握技艺,更理解"以剪代笔"的民间智慧。2023年全国中学生手抄报大赛获奖作品《剪影千年》便巧妙融合剪纸技艺与敦煌壁画元素,展现传统艺术的再生能力。

三、教育实践的创新路径

校园文化建设为传统文化传承提供沃土。长沙市某初中开展的"清明诗词会"手抄报活动,要求学生在誊写杜牧《清明》时,结合本地踏青习俗创作插画。这种跨学科融合使24节气知识留存率提高至68%。语文课堂上的对联创作训练更具启发性,学生为校园凉亭撰写"竹影摇书韵,泉声伴琴音"的楹联时,既锻炼平仄对仗能力,又深化对建筑美学的认知。

数字技术为传统注入新活力已成为趋势。江苏省某校利用AI绘图软件,将学生描述的《山海经》神兽转化为手抄报插图。这种技术赋能不仅提升创作效率,更激发00后对典籍的探究兴趣。教育学者李岩指出:"当Z世代用数字笔触勾勒传统纹样时,完成的是跨时空的文化对话"。

四、日常生活的浸润表达

传统文化传承不应局限于特定场景。春节手抄报制作中,学生调研"腊月廿三祭灶"习俗时,发现麦芽糖粘灶王爷嘴的传说,实则是儒家"隐恶扬善"道德观的民间演绎。中秋节主题创作则成为理解"天人合一"哲学的契机,通过绘制月相变化图,学生直观感受农耕文明对自然节律的敬畏。

这种生活化传承需要创造参与式体验。北京市某校开展的"我的家训"手抄报活动,鼓励学生采访祖辈整理家风故事。初二学生王某在作品中记录曾祖父"守信如节"的经商经历,将抽象的道德准则转化为生动的家族记忆。这种代际对话使传统文化获得情感温度。

五、全球视野的文明互鉴

在文明交流背景下,手抄报成为展示文化自信的窗口。学生在比较希腊柱式与中式斗拱的力学美学时,既能领会《营造法式》的匠心独运,也能理解不同文明的建筑智慧。故宫与卢浮宫联合举办的"东西方纹样对话"展览启发的手抄报作品《纹以载道》,便获得国际青少年艺术展金奖。

这种跨文化视角需要批判性思维。当学生探讨"汉服复兴"现象时,既要肯定其对传统审美的传承,也要警惕商业炒作对文化内涵的消解。北师大传统文化研究中心2024年调研表明,具备全球视野的学生,在文化创新项目中表现出更强的思辨能力。

传统文化的传承如同薪火相传,既需要守护历史基因的本真性,又要创造符合时代语境的表达方式。初中阶段的手抄报创作,实质是文化解码与编码的双向过程:通过笔墨丹青唤醒沉睡的文化记忆,借助创新设计搭建传统与现代的桥梁。未来教育实践中,可探索AR技术复原文物纹样、区块链记录非遗技艺等数字化手段,使传统文化在虚实交融中焕发新生。正如费孝通先生所言:"各美其美,美人之美,美美与共,天下大同",这正是文化传承的终极要义。

读过此篇文章的网友还读过

- 宣传粤剧文化的文案、粤剧文化 2025-04-17

- 清明文化传承千年黑板报、传承弘扬传统文化手抄报 2025-04-17

- 苏州耕读文化发展有限公司-苏州文化介绍 2025-04-17

- 弘扬地方文化-传承中华文明弘扬传统文化演讲稿 2025-04-17

- 传统技艺手工锻打—中国传统手工技艺 2025-04-17

- 节庆文化作文200字;节庆文化的意义 2025-04-17

- 春节文化主题公园电话、邯郸方特主题公园 2025-04-17

- 文化的传承与创新政治知识点(政治高考必背知识点) 2025-04-17

- 大禹文化旗下艺人-大禹网络旗下艺人名单 2025-04-17

- 10个常见的传统民间艺术;中国10大著名民间艺术 2025-04-17

- 民族服饰文化春晚 民族服饰介绍 2025-04-17

- 徽文化产品、徽商文化图片 2025-04-17

- 青岛琅琊书院文化传播有限公司—山东琅琊律师事务所 2025-04-17

- 徽文化徽菜-徽菜代表品牌有哪些 2025-04-17