少数民族文化的文案有哪些、少数民族的文化贡献

2025-04-17 15:40:54

编辑:达摩居

浏览:

16 次

一、少数民族文化相关文案

1. 展示民族文化独特性的文案

民族之美,犹如青山绿水,沁人心脾;民族之光,闪耀在世界文化的舞台上。"(形容文化的自然生命力)

每个民族都是世界文化的珍宝,如繁星般壮阔,源远流长。"(强调多元性与历史传承)

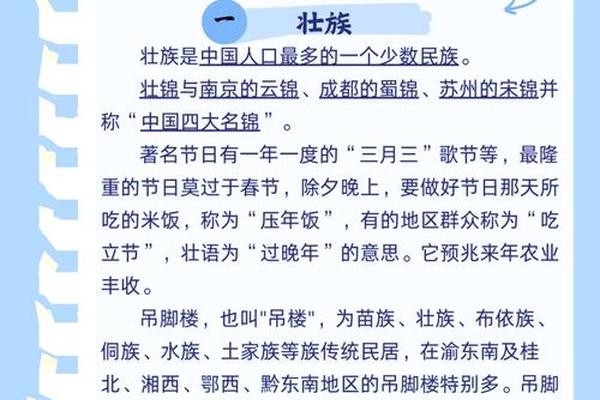

三月三的歌舞与火把节,是民族记忆的延续,也是情感的凝聚。"(结合节日文化)

苗族的银饰,雕刻着日月星辰;傣族的孔雀舞,舞动着水的灵性。"(突出手工艺与艺术特色)

德昂族的酸茶,是时光沉淀的滋味;傈僳族的火塘,是世代相传的温暖。"(通过日常文化体现独特性)

穿一次苗族盛装,做一回苗疆公主,感受银饰叮当间的千年回响。"(服饰文化的沉浸式体验)

无银不花,不成姑娘;有衣无银,不成盛装。"(苗族服饰的审美哲学)

2. 强调民族团结与共生的文案

二、少数民族的文化贡献

1. 疆域开拓与国家统一

2. 经济与资源开发

3. 文化多样性与文明传承

4. 艺术与工艺创新

5. 维护民族团结与社会稳定

三、文化传承的现代意义

如需更多具体案例或文案创作,可参考相关网页的完整内容。

来源:达摩居:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 宣传粤剧文化的文案、粤剧文化 2025-04-17

- 清明文化传承千年黑板报、传承弘扬传统文化手抄报 2025-04-17

- 苏州耕读文化发展有限公司-苏州文化介绍 2025-04-17

- 弘扬地方文化-传承中华文明弘扬传统文化演讲稿 2025-04-17

- 传统技艺手工锻打—中国传统手工技艺 2025-04-17

- 节庆文化作文200字;节庆文化的意义 2025-04-17

- 春节文化主题公园电话、邯郸方特主题公园 2025-04-17

- 文化的传承与创新政治知识点(政治高考必背知识点) 2025-04-17

- 大禹文化旗下艺人-大禹网络旗下艺人名单 2025-04-17

- 10个常见的传统民间艺术;中国10大著名民间艺术 2025-04-17

- 民族服饰文化春晚 民族服饰介绍 2025-04-17

- 徽文化产品、徽商文化图片 2025-04-17

- 青岛琅琊书院文化传播有限公司—山东琅琊律师事务所 2025-04-17

- 徽文化徽菜-徽菜代表品牌有哪些 2025-04-17