南宋文化代表文物-南宋文化元素

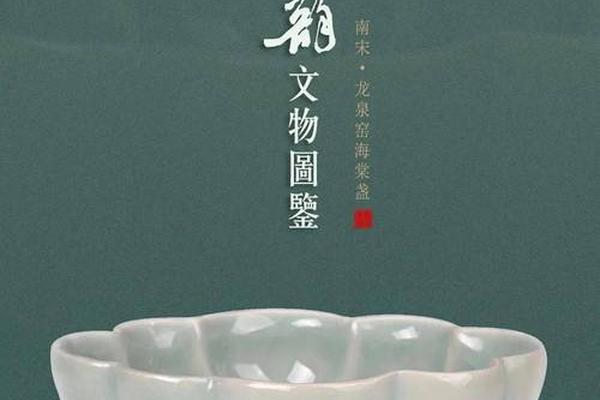

在四川遂宁金鱼村出土的南宋窖藏中,龙泉窑青釉莲瓣纹盖碗与景德镇窑青白釉梅瓶的出土,将南宋物质文化的精妙展现得淋漓尽致。龙泉窑青瓷的粉青色釉面如冰似玉,器身模印的莲瓣纹以宋代禅意美学的抽象线条呈现,既延续了北宋官窑的典雅传统,又融入了江南水乡的灵动气质。这类瓷器在工艺上采用多次施釉与高温烧制技术,釉层厚度可达1毫米以上,其釉色变化与器型比例的计算,折射出南宋工匠对材料科学的深刻认知。

景德镇窑青白釉刻划花婴戏纹碗则体现了南北文化的交融。碗内壁以“半刀泥”技法刻画的童子形象,虽线条简练却动态鲜活,这种将民间生活场景引入瓷器装饰的创作手法,打破了前代以宗教纹样为主的范式。考古数据显示,金鱼村窖藏出土的瓷器覆盖饮食、祭祀、陈设等多元功能,印证了南宋手工业“百工竞巧”的特征。日本学者三上次郎在《陶瓷之路》中指出,南宋外销瓷器的标准化生产体系,标志着中国制瓷业从家庭作坊向工场化生产的转型。

二、精神世界的多元建构:市民文化与理学思想

临安城瓦舍勾栏的兴盛,催生了中国最早的市民文化空间。据《梦粱录》记载,南宋都城内有瓦舍23处,每日上演杂剧、傀儡戏、影戏等百余种表演。这种“赏心乐事”不仅限于娱乐,更成为思想传播的载体——朱熹曾将理学经典改编成《白鹿洞书院规约》戏剧,通过俚俗化的台词向市民普及观念。绍兴出土的杂剧人物砖雕中,角色服饰的僭越现象(如平民穿戴官员装束),生动反映了市民阶层对等级制度的解构尝试。

与此理学在南宋完成体系化建构。朱熹校订的《四书章句集注》采用雕版印刷技术刊行,仅建阳书坊便存有该书17种版本。这种知识传播的规模化,使得“格物致知”思想突破士人阶层,渗透至市井生活。值得注意的是,南宋士大夫群体呈现出“雅俗共生”的特质:陆游既创作《剑南诗稿》的雄浑诗篇,也撰写《老学庵笔记》记录市井轶闻;辛弃疾在豪放词风中融入方言俗语,形成“以文为词”的独特文体。

三、科技与艺术的共生演进

英国学者李约瑟曾惊叹:“每当查找具体科技史料时,焦点总在宋代。”南宋在天文、冶金、航海等领域的突破,与其艺术成就形成奇妙共振。苏州石刻《天文图》碑采用“计里画方”法绘制星象,其1243颗恒星的定位误差不超过1.5度,这种科学实证精神同样体现在绘画领域——夏圭《溪山清远图》运用透视法则,使画面空间延伸出“咫尺千里”的视觉效果。

冶银技术的革新直接推动了工艺美术发展。采用“吹灰法”提炼的白银纯度达99%,使得临安金银铺能制作出厚度仅0.1毫米的錾刻饰品。浙江黄岩出土的鎏金银执壶,器身满布细如发丝的缠枝纹,其制作需经历塑模、錾刻、焊接等37道工序,这种精密加工能力甚至超越同时期欧洲金匠水平。

四、生活美学的范式革命

南宋墓葬出土的“时装”实物颠覆了传统认知:福州黄升墓出土的褐色罗印花褶裥裙,采用镂空印金工艺制作,其6.7米长的裙摆展开后形成32道立体褶裥,证明当时已掌握复杂的面料定型技术。这种服饰的流行,印证了《梦粱录》所述“不论士庶,皆衣绮罗”的时尚风潮。

饮食文化更展现出前所未有的精致化趋向。根据《山家清供》记载,临安酒楼开发的蟹酿橙、莲房鱼包等创意菜式,将烹饪提升为艺术创作。出土的景德镇窑青白釉印花双凤纹芒口碗,其内壁模印的六组瓶插花卉纹样,暗示着插花艺术已成为宴饮礼仪的重要组成部分。这种生活美学的升华,本质是商品经济支撑下的文化消费升级——研究表明,南宋临安餐饮业从业者达2.3万人,约占城市人口的4%。

南宋文化在军事危局中绽放的璀璨光芒,本质上是一场自发的文明嬗变。从金鱼村窖藏瓷器到《禹迹图》测绘技术,从瓦舍勾栏的市民狂欢到朱熹理学的体系构建,这些文化元素共同塑造了中华文明的“第二次轴心时代”。当前研究仍存在两大空白:一是海洋考古视角下的文化传播研究,如“南海一号”沉船中3.7万件外销瓷器的纹样谱系分析;二是跨学科的物质文化研究,例如运用材料学手段解析龙泉窑釉料配方与审美观念的关系。未来研究或可借助数字人文技术,构建南宋文化元素的动态图谱,进一步揭示其现代性基因的生成机制。

读过此篇文章的网友还读过

- 宣传粤剧文化的文案、粤剧文化 2025-04-17

- 清明文化传承千年黑板报、传承弘扬传统文化手抄报 2025-04-17

- 苏州耕读文化发展有限公司-苏州文化介绍 2025-04-17

- 弘扬地方文化-传承中华文明弘扬传统文化演讲稿 2025-04-17

- 传统技艺手工锻打—中国传统手工技艺 2025-04-17

- 节庆文化作文200字;节庆文化的意义 2025-04-17

- 春节文化主题公园电话、邯郸方特主题公园 2025-04-17

- 文化的传承与创新政治知识点(政治高考必背知识点) 2025-04-17

- 大禹文化旗下艺人-大禹网络旗下艺人名单 2025-04-17

- 10个常见的传统民间艺术;中国10大著名民间艺术 2025-04-17

- 民族服饰文化春晚 民族服饰介绍 2025-04-17

- 徽文化产品、徽商文化图片 2025-04-17

- 青岛琅琊书院文化传播有限公司—山东琅琊律师事务所 2025-04-17

- 徽文化徽菜-徽菜代表品牌有哪些 2025-04-17