礼乐文化不常用的乐器,礼乐弦歌琴是什么乐器

在中国古代礼乐文明体系中,乐器的选择与使用不仅是艺术表达的载体,更是礼制等级与秩序的象征。那些曾活跃于祭祀、宴飨等重大场合的钟磬琴瑟,有的在历史长河中逐渐褪色,如埙的式微;有的则在文化创新中焕发新生,如礼乐弦歌琴的复兴。这种兴衰更替的背后,既折射出传统礼乐文化的适应性变迁,也映射着中华文明对“礼乐相济”精神内核的坚守。本文将从历史、文化、教育等维度,探讨礼乐体系中边缘化乐器的命运,以及弦歌琴如何通过创造性转化成为新时代的文化符号。

一、礼乐文化中的边缘乐器:埙的兴衰

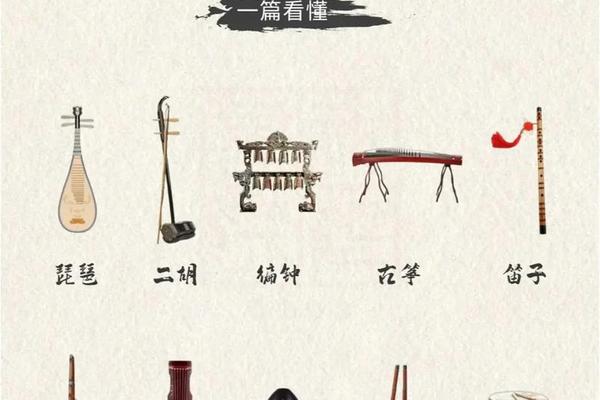

在八音(金、石、丝、竹、匏、土、革、木)构成的礼乐体系中,埙作为“土”类乐器的代表,曾因其“天籁之音”承载着沟通天地的神圣职能。《吕氏春秋》记载黄帝命伶伦制十二律时“断两节间而吹之”,埙的浑厚音色被视作宇宙元音的象征。考古发现的新石器时代陶埙,印证了其八千年以上的历史传承。周代《周礼·春官》明确规定埙用于地祇祭祀,与编钟、编磬共同构成“金声玉振”的礼乐体系。

然而埙的礼乐地位在秦汉以后逐渐衰落。汉代乐府机构虽保留埙的使用,但已从祭祀核心退居为伴奏乐器。至唐代十部乐中,埙仅见于清商乐部,《旧唐书·音乐志》直言其“声浊而哀,非雅乐之器”。这种转变既因埙音域狭窄难以适应复杂乐曲,更因礼乐功能转型——随着礼制简化,需要庞大乐队支撑的埙乐仪式逐渐被丝竹组合替代。宋代陈旸《乐书》虽试图复兴埙制,但民间已鲜见系统传承,明清宫廷雅乐中埙彻底沦为礼器摆设。

现代音乐考古学家王清雷指出,埙的式微本质是礼乐文化实用主义转向的缩影。当礼制从“敬天法祖”转向“教化万民”,乐器选择更注重旋律表现而非象征意义,埙的哲学意涵让位于功能需求。这种工具理性与价值理性的博弈,揭示了传统礼乐体系动态调适的内在逻辑。

二、礼乐弦歌琴的历史嬗变

礼乐弦歌琴的诞生,标志着传统礼乐文化创造性转化的典范。其雏形可追溯至孔子“弦歌《诗》三百”的教育实践。面对春秋时期“礼坏乐崩”,孔子将贵族专属的钟磬之乐简化为“琴瑟伴奏、依咏而歌”的弦歌形式,使《诗经》从庙堂走向民间。湖北郭家店楚墓出土的十弦琴(前770年)、曾侯乙墓五弦琴(前433年),印证了弦歌乐器在先秦教育中的普及。

唐代科举制度催生了弦歌礼乐的体系化发展。鹿鸣宴制度将《诗经·鹿鸣》的琴歌演唱纳入科举仪典,形成“诗乐教化”的标准化模式。南宋赵彦肃《风雅十二诗谱》、清代《钦定诗经乐谱全书》,系统记录了弦歌琴的演奏技法与礼制功能。这种“以琴载道”的传统,使弦歌琴超越了乐器范畴,成为儒家礼乐精神的物化象征。

当代礼乐弦歌琴的创新体现在形制与功能的双重突破。其琴体融合古琴、瑟、筝的构造特点,采用钢绳尼龙弦替代传统丝弦,既保留“中和之音”的审美特质,又提升了演奏稳定性。教学实践中创造的彩色演奏图谱、动态指法视频,将晦涩的减字谱转化为可视化系统,解决了传统琴歌“口传心授”的传承困境。武汉万科高尔夫小学的案例显示,经过改良的弦歌琴教学可使零基础学生在三个月内掌握《静夜思》等经典曲目。

三、弦歌琴的现代教育价值

作为非物质文化遗产的活态载体,弦歌琴在当代教育中展现出多维价值。认知层面,其五声音阶体系与唐诗宋词的韵律天然契合,学生通过弹唱《渭城曲》《渔歌调》,能直观理解平仄对仗的音乐转化。武汉教育研究院的实践表明,弦歌琴教学可使古诗文记忆效率提升40%。

文化认同建构方面,弦歌琴的“礼乐相济”特性为青少年提供了传统文化体验场景。山东曲阜的研学课程设计中,学生身着汉服演奏《鹿鸣》,配合揖让礼仪演练,形成“仪礼—乐教—诗学”三位一体的沉浸式学习。这种具身认知模式,较之单纯的知识讲授更能深化文化理解。

国际传播场域中,弦歌琴正成为讲好中国故事的新型媒介。日本明伦馆的“诗经弦歌研究会”、韩国成均馆的雅乐传承项目,均采用改良弦歌琴进行教学。2023年中美文化交流活动中,深圳学生乐团用弦歌琴演绎《茉莉花》,其独特的“琴歌互文”形式引发海外观众对中华礼乐文化的深度关注。

四、礼乐文化复兴的路径探索

面对文化传承的现实挑战,需要建立“考古研究—活态传承—数字转化”的全链条保护机制。音乐考古学家李幼平团队通过3D扫描技术复原曾侯乙墓琴器,结合频谱分析还原演奏技法,为弦歌琴制作提供科学依据。故宫博物院开发的“数字韶乐”项目,利用VR技术重现明代中和韶乐场景,使观众得以体验埙等边缘乐器的历史语境。

教育创新层面,建议构建“梯度化”课程体系:小学阶段通过弦歌琴游戏建立音律感知,中学结合历史课程开展礼乐制度探究,大学设置非遗传承专业方向。北京师范大学正在试点的“礼乐工作坊”,将琴歌创作与STEAM教育结合,学生用编程模拟编钟音律,设计出融合传统与现代的交互式乐器。

国际传播策略上,可借鉴“孔子学院+文化体验中心”模式。在“一带一路”沿线国家设立礼乐文化体验馆,通过弦歌琴大师班、数字乐谱库、云端合奏平台等载体,推动中华礼乐文明的当代转化与全球共享。

从埙的沉寂到弦歌琴的复兴,礼乐乐器的命运起伏揭示着传统文化传承的根本命题——如何在守护文化基因的同时实现创造性转化。礼乐弦歌琴的现代实践表明,通过形制改良、教育创新、科技赋能的三维联动,完全能让古老礼乐焕发新生。未来研究可深入探讨礼乐器物与当代美学的融合机制,以及数字化时代礼乐精神的表达范式,为构建人类命运共同体提供文化智慧。

读过此篇文章的网友还读过

- 宣传粤剧文化的文案、粤剧文化 2025-04-17

- 清明文化传承千年黑板报、传承弘扬传统文化手抄报 2025-04-17

- 苏州耕读文化发展有限公司-苏州文化介绍 2025-04-17

- 弘扬地方文化-传承中华文明弘扬传统文化演讲稿 2025-04-17

- 传统技艺手工锻打—中国传统手工技艺 2025-04-17

- 节庆文化作文200字;节庆文化的意义 2025-04-17

- 春节文化主题公园电话、邯郸方特主题公园 2025-04-17

- 文化的传承与创新政治知识点(政治高考必背知识点) 2025-04-17

- 大禹文化旗下艺人-大禹网络旗下艺人名单 2025-04-17

- 10个常见的传统民间艺术;中国10大著名民间艺术 2025-04-17

- 民族服饰文化春晚 民族服饰介绍 2025-04-17

- 徽文化产品、徽商文化图片 2025-04-17

- 青岛琅琊书院文化传播有限公司—山东琅琊律师事务所 2025-04-17

- 徽文化徽菜-徽菜代表品牌有哪些 2025-04-17