诗词文化的魅力和底蕴是什么-中国古诗词的文化内涵

2025-04-17 15:38:32

编辑:达摩居

浏览:

5 次

中国古诗词作为中华文明的璀璨瑰宝,其文化内涵与魅力体现在历史传承、艺术形式、精神境界及跨时空共鸣等多个维度。以下从五个方面展开分析:

一、历史传承与文化积淀

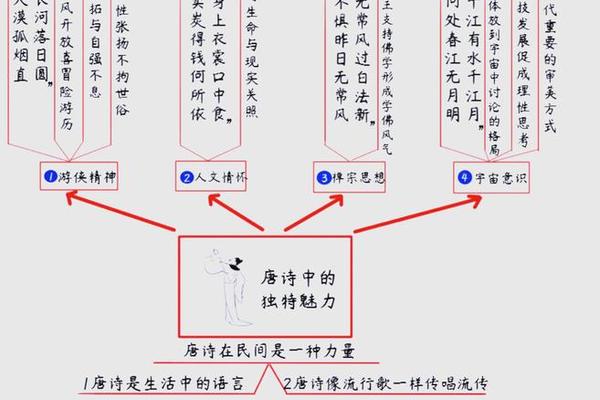

古诗词的历史可追溯至先秦时期的《诗经》,其“风”“雅”“颂”三部分分别承载了民间生活、贵族文化与祭祀礼乐,奠定了中国诗歌的现实主义传统。至唐宋时期,诗词达到艺术巅峰:唐诗以李白之豪放、杜甫之沉郁、王维之禅意展现盛唐气象;宋词则以苏轼的豁达、李清照的婉约、辛弃疾的壮怀拓展了抒情深度。这一过程中,诗词不仅是文学形式,更是历史变迁的见证,如杜甫《春望》记录战乱疾苦,苏轼《江城子》映射宋代文人命运。

二、艺术形式的精妙与意境营造

古诗词在形式上追求“格律之美”:五言、七言的音韵节奏,平仄对仗的严谨结构,赋予诗句音乐性与平衡感。例如王之涣《登鹳雀楼》中“欲穷千里目,更上一层楼”的平仄相协,形成朗朗上口的韵律。在意境上,诗人通过意象叠加营造深远境界:张继《枫桥夜泊》以“月落乌啼”“江枫渔火”构建孤寂禅境;王维“大漠孤烟直,长河落日圆”则以简约线条勾画壮阔边塞。这种“诗中有画,画中有诗”的意境美学,成为东方艺术的独特表达。

三、多元主题中的精神内核

古诗词的主题涵盖自然、情感、哲理等多个层面:

四、文化价值与民族认同

古诗词承载着中华民族的文化基因:

五、跨时空的普世魅力

古诗词的魅力超越语言与时代界限:留学生通过诵读苏轼《水调歌头》感受东方哲思,《关雎》中的爱情意象引发跨文化共鸣。其凝练的语言与深邃意境,使现代人仍能从“天生我材必有用”中获得力量,从“月是故乡明”中体味乡愁。这种“弱观念化”的表达(如张继《枫桥夜泊》的无名之愁),赋予作品永恒解读空间。

中国古诗词是历史长河中的精神灯塔,既凝聚着民族文化的精髓,又以开放包容的姿态与不同时空的读者对话。其魅力不仅在于艺术形式的完美,更在于对人性、自然与社会的深刻洞察,成为中华文明“诗性智慧”的集中体现。

来源:达摩居:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 宣传粤剧文化的文案、粤剧文化 2025-04-17

- 清明文化传承千年黑板报、传承弘扬传统文化手抄报 2025-04-17

- 苏州耕读文化发展有限公司-苏州文化介绍 2025-04-17

- 弘扬地方文化-传承中华文明弘扬传统文化演讲稿 2025-04-17

- 传统技艺手工锻打—中国传统手工技艺 2025-04-17

- 节庆文化作文200字;节庆文化的意义 2025-04-17

- 春节文化主题公园电话、邯郸方特主题公园 2025-04-17

- 文化的传承与创新政治知识点(政治高考必背知识点) 2025-04-17

- 大禹文化旗下艺人-大禹网络旗下艺人名单 2025-04-17

- 10个常见的传统民间艺术;中国10大著名民间艺术 2025-04-17

- 民族服饰文化春晚 民族服饰介绍 2025-04-17

- 徽文化产品、徽商文化图片 2025-04-17

- 青岛琅琊书院文化传播有限公司—山东琅琊律师事务所 2025-04-17

- 徽文化徽菜-徽菜代表品牌有哪些 2025-04-17