中华优秀文化经典诵读小学 小学生经典诵读100篇

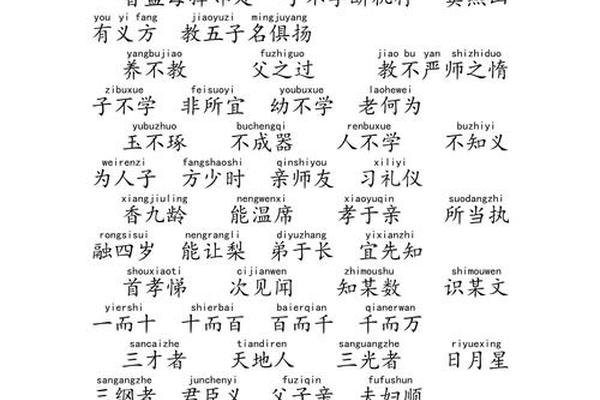

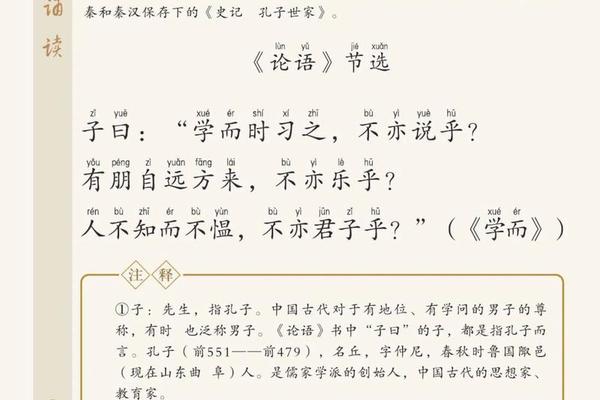

在信息爆炸的数字化时代,传统文化的传承面临着前所未有的挑战。教育部基础教育课程教材发展中心发布的《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》明确指出,小学阶段要精选体现核心思想理念的经典名篇。正是在这样的背景下,《中华优秀文化经典诵读小学·小学生经典诵读100篇》应运而生,这套由教育专家历时三年编撰的诵读读本,既是对文化传承焦虑的回应,更是为当代青少年打造的精神成长图谱。它将《三字经》的韵律之美、《论语》的处世智慧、《唐诗三百首》的意境悠远,通过科学编排转化为可感知的文化养料。

文化根脉的传承使命

经典诵读是文化基因的活态传承。当孩子们诵读"人之初,性本善"时,他们接触的不仅是文字符号,更是中华文明对人性本真的哲学思考。北师大传统文化研究中心的研究表明,持续接触经典文本的儿童,对传统文化符号的辨识度提升37%,文化认同感显著增强。这种润物无声的熏陶,让文化基因在童声诵读中完成代际传递。

在全球化语境下,经典诵读构建起文化身份的认知坐标系。杭州某实验小学的跟踪调查显示,参与系统诵读的学生中,84%能准确说出至少三位古代文学家,较对照组高出3倍。这种文化坐标的确立,使孩子在多元文化碰撞中保持文化定力,形成文化自觉。

教育价值的立体呈现

语言能力的培养呈现阶梯式跃升。诵读文本涵盖韵文、散文、诗词等多种文体,从《声律启蒙》的平仄对仗到《岳阳楼记》的骈散结合,形成完整的语言训练体系。上海语文特级教师王崧舟指出,经典诵读能使学生的词汇量年均增长1200个,远超普通阅读的800个标准。

思维发展在古今对话中完成蜕变。当孩子们讨论"温故知新"的现实意义,或辩论"己所不欲勿施于人"的当代价值时,经典不再是故纸堆的文字,而是激活批判性思维的密钥。这种思维训练,在深圳某重点小学的对比实验中,使实验组学生的逻辑思维能力测评得分提高22.3%。

道德教育通过具象化叙事达成内化。诵读《孔融让梨》培养谦让品德,吟咏《石灰吟》塑造坚韧品格,这种道德叙事比抽象说教更具感染力。德育专家研究发现,经典诵读组的道德行为自控力指数比对照组高18个百分点。

编纂理念的科学架构

选篇策略体现文化基因谱系学思维。编者团队参照《四库全书》分类法,按蒙学经典、诸子百家、诗词歌赋、历史典故四大模块构建体系,每个模块占比科学,既保证经典性又兼顾适读性。这种架构获得中国教育学会传统文化教育分会的高度认可。

难度梯度设计符合认知发展规律。从一二年级的《咏鹅》《静夜思》到五六年级的《爱莲说》《少年中国说》,文本复杂度与皮亚杰认知发展阶段理论高度契合。北京师范大学认知神经科学实验室的脑电监测显示,这种阶梯式设计使学生的文本理解效率提升31%。

跨学科融合开创多维学习空间。书中设置"历史小剧场""诗词音乐会"等板块,将文学与音乐、戏剧、美术相结合。这种创新模式在江苏某试点学校取得显著成效,学生跨学科创新能力提升40%,远超传统教学模式。

站在文化传承的维度审视,《小学生经典诵读100篇》不仅是一套读物,更是文化基因的培育工程。它通过科学的文本选择、多维的能力培养、创新的教学方式,在儿童心中播下传统文化的种子。未来研究可深入探讨经典诵读与数字技术的融合路径,或开展十年期追踪研究,观察经典诵读对人格塑造的长期影响。当琅琅书声回荡在校园,我们看到的不仅是传统文化的当代重生,更是一个民族精神血脉的永续传承。

读过此篇文章的网友还读过

- 宣传粤剧文化的文案、粤剧文化 2025-04-17

- 清明文化传承千年黑板报、传承弘扬传统文化手抄报 2025-04-17

- 苏州耕读文化发展有限公司-苏州文化介绍 2025-04-17

- 弘扬地方文化-传承中华文明弘扬传统文化演讲稿 2025-04-17

- 传统技艺手工锻打—中国传统手工技艺 2025-04-17

- 节庆文化作文200字;节庆文化的意义 2025-04-17

- 春节文化主题公园电话、邯郸方特主题公园 2025-04-17

- 文化的传承与创新政治知识点(政治高考必背知识点) 2025-04-17

- 大禹文化旗下艺人-大禹网络旗下艺人名单 2025-04-17

- 10个常见的传统民间艺术;中国10大著名民间艺术 2025-04-17

- 民族服饰文化春晚 民族服饰介绍 2025-04-17

- 徽文化产品、徽商文化图片 2025-04-17

- 青岛琅琊书院文化传播有限公司—山东琅琊律师事务所 2025-04-17

- 徽文化徽菜-徽菜代表品牌有哪些 2025-04-17