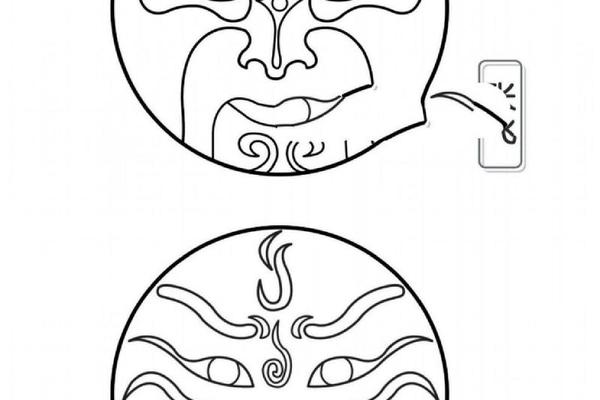

国粹京剧变脸绘画手绘图片;国粹绘画图片

京剧变脸艺术作为中国戏曲的瑰宝,其脸谱不仅是角色身份的标识,更是民族审美与哲学思想的浓缩载体。每一张手绘脸谱都凝结着千年文化的密码——红色象征忠义如关羽,黑色代表刚正如包拯,白色隐喻奸诈如曹操,这些色彩符号通过夸张的线条与几何图案,构建起一套跨越时空的视觉语言体系。例如《白蛇传》中的钵童,通过绿、红、白、黑等七种脸谱的瞬间切换,将妖性与人性的冲突外化为色彩碰撞,这种“相随情变”的创作理念,使脸谱成为角色心理活动的动态图谱。

传统脸谱的绘制遵循严格的程式化规则。如“整脸”以单一主色铺陈面部,“三块瓦脸”通过额、颧、颊的色块分割强化威严感,而“碎脸”则以繁复纹样表现性格的复杂性。四川非遗传承人熊启在研究中发现,川剧脸谱的“一人多谱”特性要求创作者必须深入理解角色在不同剧情阶段的情绪层次,例如《步月杀熊》中的关羽需突显英武之气,而《走麦城》则需融入悲壮色调。这种基于戏曲叙事的视觉转化,使手绘脸谱超越了化妆技术,升华为戏剧美学的核心组成部分。

从文化人类学视角看,脸谱的图腾化特征映射着中华民族的集体潜意识。早期人类用面部彩绘驱避野兽的生存智慧,在戏曲中被转化为“以形写神”的艺术表达。学者陈维昭指出,京剧脸谱的抽象化处理与西方写实主义形成鲜明对比,其虚实相生的美学理念暗合道家“大象无形”的哲学观。这种文化基因的延续,使当代手绘脸谱在文创产品、数字艺术等领域持续焕发新的生命力。

二、传统技法与创新表达

传统手绘脸谱的制作堪称精密的手工艺术。老艺人遵循“一勾二揉三晕染”的工序,使用特制狼毫笔蘸取矿物颜料,在演员面部勾勒出精准对称的图案。川剧变脸的“扯脸”技法需将多层蚕丝脸谱预置于额头,通过衣袖抖动与身形配合完成瞬间切换,这种“藏谱于无形”的技艺,要求绘制的每层脸谱厚度不超过0.03毫米。北京戏曲博物馆收藏的清代《脸谱图谱》显示,早期创作常以植物胶调和朱砂、石青等天然颜料,其色彩经百年仍鲜艳如初,印证了传统工艺的科学性。

数字时代为这项古老艺术注入创新动能。90后设计师熊启将AI技术引入脸谱创作,通过算法生成纹样数据库,使《三国演义》108将的脸谱能在2小时内完成风格化演变。在成都大运会吉祥物“蓉宝”的设计中,他巧妙将赵光明脸谱的火焰眉与钟馗的蝙蝠额融入现代卡通造型,既保留传统符号又符合青年审美。这种跨界融合在商业领域成效显著:某国潮品牌推出的脸谱系列卫衣,采用热感变色油墨技术,体温变化可使脸谱色彩发生渐变,年销售额突破3000万元。

教育领域的应用拓展了脸谱艺术的传承路径。上海戏剧学院开发的AR教学系统,通过扫描手绘脸谱即可呈现三维戏曲片段,学生能在虚拟场景中体验角色塑造的全过程。少儿美育课程《京剧脸谱的奥秘》则通过对称轴绘制、色彩心理测试等游戏化教学,使传统文化认知与几何、美术学科知识自然衔接。这些创新实践证明,手绘脸谱不仅是文化遗产,更是可再生的文化资源。

三、视觉叙事与角色塑造

脸谱的视觉语言本质上是戏剧叙事的空间延展。京剧《霸王别姬》中虞姬的“鱼鳞眉”与项羽的“寿字眉”,通过纹样对比暗示命运分野;川剧《归正楼》采用“阴阳脸”技法,半面素净半面狰狞的脸谱设计,将人物善恶交织的心理挣扎可视化。这种“无声的台词”建构起超越文本的多维叙事空间,学者齐如山曾评价:“脸谱是演员的第二张脸,承载着剧本未言明的潜台词”。

现代手绘创作更强调符号解构与重组。青年艺术家林海峰的《变脸·元宇宙》系列,将传统脸谱元素与赛博格机械结构结合,关羽的卧蚕眉演变为电路板纹路,曹操的三角眼转化为数据流窗口,这种后现代诠释引发关于文化身份数字化的深刻讨论。在2024年威尼斯双年展上,该作品通过动态投影技术,实现脸谱纹样随观众情绪波动的实时变化,重新定义了观演关系。

跨文化传播中的符号转译考验创作智慧。梅兰芳1930年访美演出时,为适应西方观众审美,将原本浓烈的脸谱色彩调整为淡雅的水墨风格,这种文化调试策略使京剧成功进入国际艺术视野。当代设计师王薇为法国奢侈品牌设计的青花瓷脸谱丝巾,保留“三块瓦”结构但弱化戏剧冲突感,通过欧普艺术般的几何排列,在巴黎时装周引发东方美学热潮。这些案例揭示:传统文化元素的当代转化,需要在文化本真性与普适性间找到精妙平衡。

四、文化传播与当代价值

手绘脸谱正成为文化输出的重要载体。故宫博物院推出的“数字纹样库”收录2000余幅高清脸谱图谱,支持全球设计师在线调用并进行二次创作,该平台已促成中意合作歌剧《图兰朵》的服装设计。在非物质文化遗产保护领域,3D建模技术可精确记录老艺人笔触力度与色彩叠加层次,为濒临失传的“运气变脸”等绝技建立数字基因库。这种“科技+文化”的保存方式,使传统技艺获得永生可能。

商业价值的深度开发激活文化产业链。某电商平台数据显示,含有脸谱元素的文创产品年增长率达67%,其中“可穿戴脸谱”品类最受Z世代追捧。设计师张蕾创作的LED脸谱面具,内置柔性屏可显示动态表情包,在音乐节场景中既延续了脸谱的“变相”本质,又创造出现代社交的新仪式。这种传统符号的场景化应用,使京剧艺术从剧场走向生活空间,构建起文化消费的新生态。

学术研究的多维拓展揭示深层价值。中央美院近年开展的“脸谱色彩心理学”课题,通过眼动仪实验发现:红色脸谱的视觉停留时间比蓝色长0.3秒,这种生理反应与传统文化中“红忠蓝叛”的认知存在显著相关性。清华大学团队则从材料学角度解析传统颜料的耐候性,发现桐油与矿物颜料形成的纳米级保护膜,为现代文物保护提供了仿生学启示。这些跨学科研究正在重塑我们对手绘脸谱的价值认知。

京剧变脸手绘艺术作为流动的文化基因库,既承载着“生旦净末丑”的古老戏剧智慧,又激荡着数字时代的创新火花。从成都大运会的变脸蓉宝到威尼斯双年展的赛博格脸谱,这些实践证实:传统文化的当代转化,需要在符号解构与精神传承间建立动态平衡。未来研究可深入探索脸谱艺术的神经美学机制,开发基于脑机接口的沉浸式戏曲体验系统;教育领域需构建“手绘技法+数字创作”的双轨培养模式,让千年脸谱文化在青年手中持续焕新。当每一笔朱砂的晕染都链接着过去与未来,国粹艺术才能真正成为跨越时空的文明对话者。

读过此篇文章的网友还读过

- 宣传粤剧文化的文案、粤剧文化 2025-04-17

- 清明文化传承千年黑板报、传承弘扬传统文化手抄报 2025-04-17

- 苏州耕读文化发展有限公司-苏州文化介绍 2025-04-17

- 弘扬地方文化-传承中华文明弘扬传统文化演讲稿 2025-04-17

- 传统技艺手工锻打—中国传统手工技艺 2025-04-17

- 节庆文化作文200字;节庆文化的意义 2025-04-17

- 春节文化主题公园电话、邯郸方特主题公园 2025-04-17

- 文化的传承与创新政治知识点(政治高考必背知识点) 2025-04-17

- 大禹文化旗下艺人-大禹网络旗下艺人名单 2025-04-17

- 10个常见的传统民间艺术;中国10大著名民间艺术 2025-04-17

- 民族服饰文化春晚 民族服饰介绍 2025-04-17

- 徽文化产品、徽商文化图片 2025-04-17

- 青岛琅琊书院文化传播有限公司—山东琅琊律师事务所 2025-04-17

- 徽文化徽菜-徽菜代表品牌有哪些 2025-04-17