本土文化与幼儿园课程(幼儿园乡土课程有哪些内容)

在全球化与城市化进程中,乡土文化的传承面临挑战,而幼儿教育作为文化启蒙的起点,正成为守护本土文化根脉的重要阵地。乡土课程以幼儿熟悉的自然环境、民俗传统和地域文化为载体,将教育目标与本土资源深度融合,不仅能够激发幼儿对家乡的认同感,更能促进其认知、情感与社会性的全面发展。这一实践既呼应了《幼儿园教育指导纲要》中“充分利用社区资源”的要求,也为乡村振兴战略下的文化自信培育提供了教育路径。

一、自然资源与生活实践的课程化

乡土课程的核心在于将幼儿身边的自然环境转化为教育资源。农村地区丰富的山川河流、农田作物、动植物群落等,为幼儿提供了天然的探究场域。例如,麦秆、树叶、泥土等材料可被设计为科学实验或手工活动,如“吹豆豆”实验(利用空心麦秆吹动豆子感知气流变化),或通过观察稻谷生长过程理解自然规律。这类活动不仅贴近幼儿生活经验,还能培养其观察力和动手能力。

自然资源的教育价值还体现在生态意识的启蒙上。教师可引导幼儿参与种植、养殖等实践,如春耕秋收的稻田主题课程,让幼儿在照料植物的过程中感悟生命循环与劳动价值。研究表明,这类课程能够帮助幼儿建立与自然的深度联结,形成尊重自然、敬畏生命的生态观。

二、民俗文化与非遗技艺的活化传承

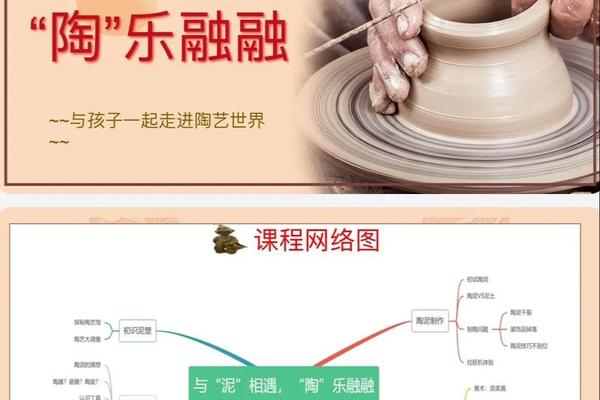

民俗传统是非物质文化遗产的重要组成部分,将其融入课程可有效增强文化认同。例如,佤族木鼓、傣族孔雀舞等民族艺术可通过音乐、舞蹈活动让幼儿体验节奏与身体表达;剪纸、泥塑等民间工艺则能激发创造力,如惠州幼儿园将剪纸艺术与本土建筑结合,设计主题手工活动。此类课程既保留文化原真性,又通过游戏化设计保持趣味性。

非遗传承人的参与进一步提升了课程的专业性。临沧幼儿园邀请剪纸艺人、茶艺师入园授课,东莞茶山镇则通过“非遗进校园”活动让幼儿接触醒狮、汉服等文化符号。这种“活态传承”模式不仅让文化技艺可视化,更通过代际互动强化了文化记忆的延续性。

三、民间游戏与传统节日的场景重构

民间游戏是乡土课程的重要载体。跳房子、踢毽子、滚铁环等传统游戏蕴含运动技能与社会交往的双重价值。南京六合区幼儿园将“甩发舞”动作融入体育游戏,在锻炼协调性的同时传递民族精神;而“木鼓节奏赛”则通过团队协作培养幼儿的规则意识。研究表明,这类游戏能促进幼儿大肌肉群发展,并增强其抗挫折能力。

传统节日的教育意义亦不容忽视。春节制作红糖发糕、元宵节设计花灯等活动,将文化符号转化为可体验的课程内容。惠州幼儿园通过“寻味课程”引导幼儿探索本土美食,从食材采集到烹饪实践,完整还原饮食文化背后的生活智慧。这种沉浸式学习让幼儿在仪式感中深化文化归属感。

四、家园社区协同的课程生态构建

乡土课程的实施离不开家庭与社区的支持。东莞茶山镇通过“家园社三位一体”模式,鼓励家长参与资源收集,如共同制作传统玩具或讲述家族故事;惠州幼儿园组织亲子非遗考察,让家长与幼儿共同拜访手工艺人,形成教育合力。这种协同机制打破了课堂边界,使文化传承从单向传授转向多元互动。

社区资源的整合进一步拓展了课程空间。南京六合区利用村落祠堂、茶园等场所开展实地教学,而临沧幼儿园则将佤族村落景观复刻至校园,创设角色扮演区。研究表明,真实场景的还原能显著提升幼儿的学习动机,促进知识迁移。

五、课程评价与文化创新的平衡

乡土课程需在传统性与现代性间寻求平衡。一方面,需警惕“文化符号化”倾向,避免将剪纸、民歌等简单移植为表演项目;可借鉴“位育”理论,强调文化资源的动态生成性。例如,六合区幼儿园将枯树改造为攀爬设施,既保留自然元素,又赋予其游戏功能,体现了传统资源的创造性转化。

评价体系的设计应关注文化理解与情感态度。可通过幼儿的作品表征(如绘画、手工)、行为观察(如游戏中的合作意愿)及家长反馈等多维度评估课程成效。研究指出,持续的文化浸润能显著提升幼儿的地方认同感与文化自信。

乡土课程的开发是文化传承与幼儿发展的双赢实践。它通过自然资源、民俗技艺、节日仪式等多元载体,构建起“知乡—爱乡—护乡”的教育链,既回应了乡村振兴的文化需求,也为幼儿的全面发展提供了文化根基。未来研究可进一步探索以下方向:一是数字化技术(如AR、VR)在乡土课程中的应用;二是城乡幼儿园课程资源的共享机制;三是基于本土文化的幼小衔接课程体系构建。唯有持续创新,方能使乡土教育在现代化进程中焕发持久生命力。

读过此篇文章的网友还读过

- 地方文化研究是c刊吗,图书馆专业期刊一览表 2025-04-17

- 方言文化特色词汇—粤语特色词汇 2025-04-17

- 大禹文化的介绍—大禹文化之乡 2025-04-17

- 本土文化与幼儿园课程(幼儿园乡土课程有哪些内容) 2025-04-17

- 龙文化简介、关于龙的知识 2025-04-17

- 戏曲艺术作品图片(戏曲照片高清图片) 2025-04-17

- 中华优秀传统五年级下册;五年级下册作文全部 2025-04-17

- 壮族文化手抄报 广西壮族手抄报图片 2025-04-17

- 优秀文化和悠久历史手抄报(描述历史悠久文化深厚的诗句) 2025-04-17

- 了解玉石文化_玉石的意义和象征 2025-04-17

- 慈孝文化教育,慈溪慈孝文化 2025-04-17

- 戏曲艺术ppt免费 戏曲介绍ppt模板 2025-04-17

- 中国传统艺术英文翻译、中国传统工艺的英文 2025-04-17

- 少数民族文化的传承与发展措施_民族文化的发展和传承 2025-04-17