书法文化鉴赏;王羲之书法艺术特点

汉字书写从甲骨卜辞的刻痕中走来,在青铜器皿的纹饰间驻足,最终在宣纸素帛上绽放出独特的艺术之花。书法艺术承载着中华民族的审美基因与文化密码,而东晋书圣王羲之的笔墨,恰似这艺术长河中最璀璨的明珠。他的作品不仅确立了行书、草书的典范形态,更将中国书法推向了哲学与美学交融的新境界。在当代数字文化冲击下,重读王羲之的笔墨精神,恰似在喧嚣尘世中寻找一片心灵净土,在方寸宣纸上触摸永恒的文化脉动。

用笔技法的革新性

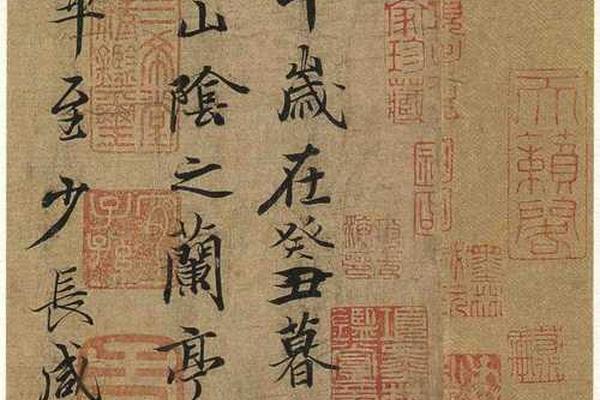

王羲之对笔法的革新堪称书法史上的里程碑。他在卫夫人"笔阵图"理论基础上,创造性地将篆隶古法转化为行草新韵。观《兰亭序》中"之"字二十余变,每笔皆藏露锋之妙,起承转合间暗含天地阴阳之道。元代赵孟頫曾言:"右笔,如庖丁解牛,以神遇而不以目视",正是对其人笔合一境界的精准概括。

在提按转折的处理上,王羲之突破前人程式化用笔。台北故宫藏《平安帖》中"安"字末笔,先重按后轻提,形成墨色由浓转淡的渐变效果,仿佛将时间流逝凝固于毫端。这种"屋漏痕"般的自然笔触,启发了后世颜真卿"锥画沙"、怀素"折钗股"等经典笔法理论。

墨色层次的掌控更是令人叹为观止。日本宫内厅三之丸尚藏馆藏《丧乱帖》,枯润相间的墨迹构成情感起伏的视觉图谱。前三行墨饱笔酣,书写家国之痛;至"号慕摧绝"处笔锋散乱,墨色枯涩;结尾"临纸感哽"又复归沉郁。这种墨色与情感的同步律动,开创了书法表情达性的新维度。

结体章法的开创性

王羲之在结字造型上实现了从平正到险绝的突破。《集王圣教序》中"弘"字左放右收,"福"字上密下疏,看似失衡却暗合力学平衡。宋代米芾评其"如壮士佩剑,威武而不失雅致",这种"似欹反正"的结体原则,成为后世处理字形动态平衡的圭臬。

章法布局开创了"行气贯通"的新范式。《得示帖》三行书迹,字距疏密随文意起伏,行轴线左右摇曳如柳枝拂水。第二行"雾露"二字突然缩小,与前后形成强烈对比,这种"大珠小珠落玉盘"的节奏感,被董其昌赞为"章法之祖"。

虚实相生的空间处理堪称绝妙。《快雪时晴帖》仅二十八字,通过字组疏密营造出"计白当黑"的意境。帖末"山阴张侯"四字突然放大,与前面小字形成戏剧性对比,这种空间张力处理方式,直接影响明代徐渭"乱石铺街"式的章法创新。

精神内涵的哲理性

王羲之书法是魏晋风骨的完美体现。《兰亭序》中三百二十四字,将山水之乐与生死之思熔铸于笔墨。绍兴兰亭博物馆藏冯承素摹本,那些微颤的笔触与涂改痕迹,真实记录着文人雅集时的即兴感悟与哲学沉思,完美诠释了"仰观宇宙之大,俯察品类之盛"的玄学境界。

笔墨中蕴含的道家美学令人神往。美国普林斯顿大学藏《行穰帖》,线条如清泉出涧般自然流淌,印证了《书论》中"书之气,必达乎道"的艺术追求。这种"清水出芙蓉"的审美理想,与谢赫"气韵生动"的画论相互辉映,共同构建起中国艺术的美学基石。

儒家精神在点画间若隐若现。故宫博物院藏《孔侍中帖》,规矩中见洒脱的笔致,恰如其分地平衡了礼法约束与个性表达。清代王文治谓其"中和之美,冠绝古今",这种审美取向深刻影响了后世"温柔敦厚"的书风传统。

后世影响的深远性

王羲之书风成为千年不易的审美典范。唐太宗集天下王书摹刻《十七帖》,宋代《淳化阁帖》半数收录右军法书,这种持续千年的"崇王"现象,在世界艺术史上都属罕见。当代学者邱振中统计,历代书论提及王羲之的频率是其他书家的三倍以上,足见其影响力之巨。

跨文化传播中的独特现象值得关注。王羲之作品早在唐代即东传日本,平安时代三笔三迹皆师法右军。2013年东京国立博物馆"书圣王羲之"特展,吸引23万观众朝圣,创下书法展参观纪录。这种跨越时空的文化共鸣,印证了中国书法艺术的普世价值。

在数字时代焕发新活力。故宫博物院推出的"数字兰亭"项目,运用4D技术复原蚕茧纸书写质感,VR技术重现曲水流觞场景。这种传统与现代的对话,为书法文化传承开辟了新路径,也提出了如何保持笔墨温度的时代课题。

当我们凝视《兰亭序》的千年风韵,不仅是在欣赏线条的舞蹈,更是在与一个伟大文明进行精神对话。王羲之的书法艺术,既是个体生命体验的诗意呈现,也是民族文化基因的完美编码。在全球化语境下,这种兼具民族特色与人类共通价值的艺术形式,理应成为讲好中国故事的重要载体。未来研究可更多关注书法美学与认知科学、数字技术的交叉融合,让古老笔墨在新时代绽放异彩。

读过此篇文章的网友还读过

- 地方文化研究是c刊吗,图书馆专业期刊一览表 2025-04-17

- 方言文化特色词汇—粤语特色词汇 2025-04-17

- 大禹文化的介绍—大禹文化之乡 2025-04-17

- 本土文化与幼儿园课程(幼儿园乡土课程有哪些内容) 2025-04-17

- 龙文化简介、关于龙的知识 2025-04-17

- 戏曲艺术作品图片(戏曲照片高清图片) 2025-04-17

- 中华优秀传统五年级下册;五年级下册作文全部 2025-04-17

- 壮族文化手抄报 广西壮族手抄报图片 2025-04-17

- 优秀文化和悠久历史手抄报(描述历史悠久文化深厚的诗句) 2025-04-17

- 了解玉石文化_玉石的意义和象征 2025-04-17

- 慈孝文化教育,慈溪慈孝文化 2025-04-17

- 戏曲艺术ppt免费 戏曲介绍ppt模板 2025-04-17

- 中国传统艺术英文翻译、中国传统工艺的英文 2025-04-17

- 少数民族文化的传承与发展措施_民族文化的发展和传承 2025-04-17