中华传统礼仪有哪些,中国传统礼仪规矩

在华夏文明五千年的历史长河中,礼仪文化犹如一条金线,串联起家国天下的秩序经纬。从商周时期"礼乐刑政"四位一体的治国理念,到《周礼》《仪礼》《礼记》构成的"三礼"体系,礼仪制度始终是维系社会运转的核心力量。这种以"礼"为纲的文化传统,不仅塑造了中华民族的精神品格,更在当代社会转型中展现出独特的现代价值。先贤孔子曰"不学礼,无以立",道出了礼仪对于个体修身与社会治理的双重意义。

家庭中的尊卑有序

家庭作为社会的基本单元,其礼仪规范构成传统的根基。《礼记·内则》记载的晨昏定省制度,要求子女每日清晨需整理衣冠向父母问安,傍晚要侍奉父母就寝。这种看似繁琐的仪式,实则蕴含着"孝为德之本"的深层智慧。明代《朱子家礼》对婚丧嫁娶的程式化规定,将家庭具象化为可操作的规范体系。

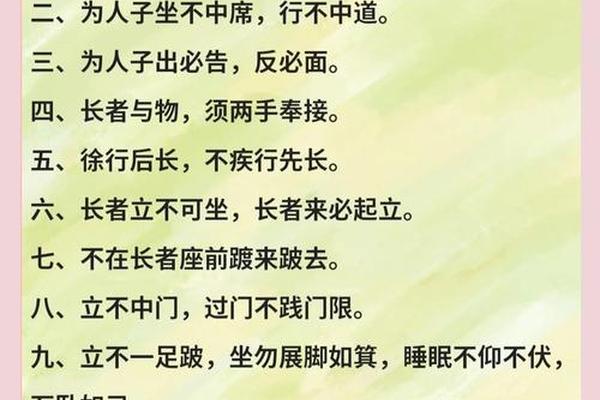

在长幼秩序方面,"坐席分宾主,行路有先后"的规矩至今仍在部分传统家庭延续。清代学者李毓秀编纂的《弟子规》系统论述了"父母呼,应勿缓;父母命,行勿懒"等行为准则,通过重复性礼仪培养子女的敬畏之心。这种家庭礼仪教育,本质上是将道德教化融入生活实践,形成代际传承的文化密码。

社会交往中的称谓规范

传统称谓体系堪称中国礼仪文化的活化石。《礼记·曲礼》详细规定了不同场合的称呼准则,如"天子曰崩,诸侯曰薨,大夫曰卒,士曰不禄",这种等级化的表述方式折射出古代社会的差序格局。费孝通在《乡土中国》中指出,这种称谓制度构建了"亲疏远近"的社会关系网络。

现代社会中,"先生""女士"等通用称谓替代了复杂的传统称呼,但某些特殊场合仍保留着古老礼仪。例如中医界沿袭"师兄""师叔"的称谓体系,戏曲界保留"老板""角儿"等行话。这些称谓不仅是身份标识,更是行业的具象化表达。学者钱穆认为,恰当得体的称谓是"人际交往的润滑剂"。

节庆仪典的时空印记

岁时节令中的礼仪活动构成传统文化的时间坐标。春节的祭祖仪式、清明的扫墓传统、中秋的拜月习俗,都在特定时空维度中延续着文化记忆。人类学家维克多·特纳提出的"仪式过程"理论,恰能解释这些周期性礼仪对社会整合的重要作用。

人生礼仪则标记着个体的生命轨迹。从满月酒的剃头仪式,到及笄冠礼的成人象征,再到婚礼中的"三书六礼",每个节点都通过特定仪式实现身份转换。考古发现的新石器时代瓮棺葬具,证明丧葬礼仪在七千年前已具雏形。这些仪式构成中国人特有的生命观照方式。

教育体系中的礼教传承

古代教育将礼仪训练置于核心地位。西周官学要求学生掌握"礼、乐、射、御、书、数"六艺,其中礼仪修养占首要位置。宋代书院推行的"朔望谒先师"制度,通过仪式化的拜师礼强化师生。这种教育模式培养出的士人群体,成为传统礼仪的主要承载者。

当代教育体系中,礼仪教育呈现多元化态势。部分学校恢复"开笔礼"""等传统仪式,传统文化课程纳入国民教育体系。但调查显示,90后群体中能完整演示传统揖礼者不足5%,折射出现代化进程中的文化断层现象。这提示我们需要创新传承方式,使古礼焕发新生。

在全球化与本土化交织的今天,传统礼仪既面临消解危机,也迎来复兴机遇。清华大学彭林教授倡导的"生活礼仪重建"运动,尝试将传统礼仪精髓转化为现代行为规范。未来的研究应当关注数字化时代礼仪传承的新路径,探讨如何通过虚拟现实技术复原古礼场景,使年轻一代在沉浸式体验中感悟文化精髓。礼仪文化的现代转化,终将成为中华文明创造性发展的生动注脚。

读过此篇文章的网友还读过

- 地方文化研究是c刊吗,图书馆专业期刊一览表 2025-04-17

- 方言文化特色词汇—粤语特色词汇 2025-04-17

- 大禹文化的介绍—大禹文化之乡 2025-04-17

- 本土文化与幼儿园课程(幼儿园乡土课程有哪些内容) 2025-04-17

- 龙文化简介、关于龙的知识 2025-04-17

- 戏曲艺术作品图片(戏曲照片高清图片) 2025-04-17

- 中华优秀传统五年级下册;五年级下册作文全部 2025-04-17

- 壮族文化手抄报 广西壮族手抄报图片 2025-04-17

- 优秀文化和悠久历史手抄报(描述历史悠久文化深厚的诗句) 2025-04-17

- 了解玉石文化_玉石的意义和象征 2025-04-17

- 慈孝文化教育,慈溪慈孝文化 2025-04-17

- 戏曲艺术ppt免费 戏曲介绍ppt模板 2025-04-17

- 中国传统艺术英文翻译、中国传统工艺的英文 2025-04-17

- 少数民族文化的传承与发展措施_民族文化的发展和传承 2025-04-17