文化内容学,红色文化内容

2025-04-17 15:40:00

编辑:达摩居

浏览:

10 次

红色文化作为中国领导中国人民在革命、建设与改革进程中形成的独特文化形态,既是中华优秀传统文化的重要组成部分,也是中国特色社会主义先进文化的核心体现。以下从定义、内涵、特征、研究现状及传承路径等方面,结合多源研究资料进行综合阐述:

一、红色文化的定义与内涵

1. 核心定义

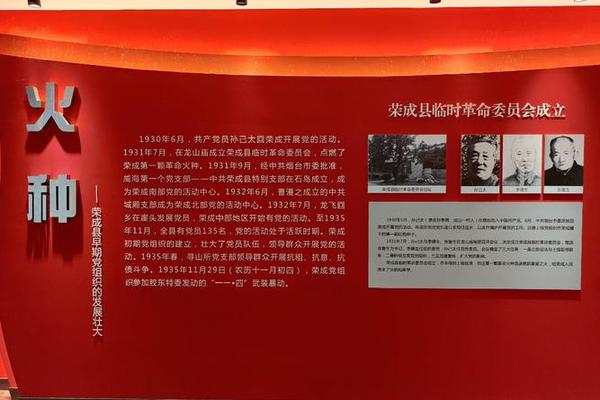

红色文化是中国领导人民在革命、建设与改革实践中形成的先进文化,涵盖物质与非物质形态,包括革命精神、制度遗产、文艺作品等。其核心是马克思主义中国化成果与中华优秀传统文化的融合,强调为人民谋幸福、为民族谋复兴的价值导向。

2. 内涵延伸

二、红色文化的主要特征

1. 人民性与实践性

红色文化以人民为中心,反映群众需求,并通过革命与建设的实践形成。例如,张桂梅以红岩精神激励山区教育,体现了红色文化在当代的实践转化。

2. 斗争性与开放性

斗争性体现为不怕牺牲、勇于创新的精神;开放性则表现为对传统文化和世界文明的吸收,如马克思主义与中国实际的结合。

3. 历史连续性与时代创新

红色文化既延续革命传统(如“红色基因”),又在新时代被赋予新内涵(如“伟大建党精神”)。例如,西南交通大学通过抗震救灾口述史项目挖掘当代红色精神。

三、红色文化研究的现状与成果

1. 研究领域

2. 研究不足

四、红色文化的传承路径与创新方向

1. 教育融合

2. 艺术与科技赋能

3. 区域协同发展

五、挑战与展望

红色文化研究需加强历史纵深与全球视野:

红色文化不仅是历史遗产,更是推动中国式现代化的重要精神动力。其传承需兼顾学术深度、实践广度与时代温度,以回应中华民族伟大复兴的时代课题。

来源:达摩居:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 地方文化研究是c刊吗,图书馆专业期刊一览表 2025-04-17

- 方言文化特色词汇—粤语特色词汇 2025-04-17

- 大禹文化的介绍—大禹文化之乡 2025-04-17

- 本土文化与幼儿园课程(幼儿园乡土课程有哪些内容) 2025-04-17

- 龙文化简介、关于龙的知识 2025-04-17

- 戏曲艺术作品图片(戏曲照片高清图片) 2025-04-17

- 中华优秀传统五年级下册;五年级下册作文全部 2025-04-17

- 壮族文化手抄报 广西壮族手抄报图片 2025-04-17

- 优秀文化和悠久历史手抄报(描述历史悠久文化深厚的诗句) 2025-04-17

- 了解玉石文化_玉石的意义和象征 2025-04-17

- 慈孝文化教育,慈溪慈孝文化 2025-04-17

- 戏曲艺术ppt免费 戏曲介绍ppt模板 2025-04-17

- 中国传统艺术英文翻译、中国传统工艺的英文 2025-04-17

- 少数民族文化的传承与发展措施_民族文化的发展和传承 2025-04-17