传统农耕文化元素有哪些_农耕文化的精髓

一、传统农耕文化元素

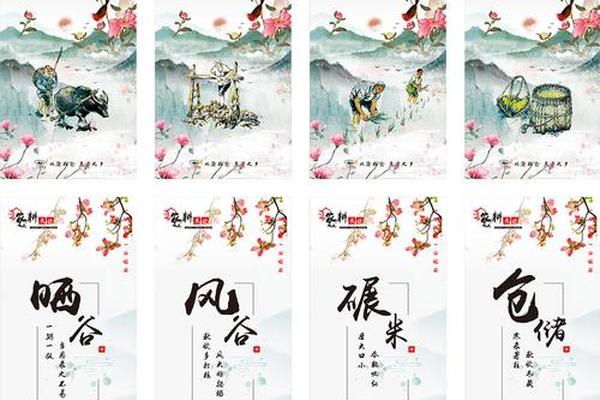

1. 农事技艺与工具

包括传统耕作技术(如轮作、间作)、农具制作(如犁、耙、水车)以及农产品加工技艺(如酿酒、腌制、纺织)。这些技艺体现了古人对自然规律的深刻理解和实践智慧。

2. 节气与农时体系

二十四节气是农耕生产的核心指导,如春分播种、谷雨插秧等,反映了古人对天象与物候的精准观察,并衍生出节气歌谣、农谚等文化形式。

3. 节庆与祭祀活动

春耕节、丰收节、祭祖仪式等节庆活动,通过祭祀天地、祖先表达对自然的敬畏与感恩,同时强化社区凝聚力。例如清明祭扫、立夏祈雨等习俗。

4. 生态农业模式

梯田种植、桑基鱼塘、稻鱼共生等传统生态农业系统,利用生物多样性实现资源循环,展现了“天人合一”的可持续理念。

5. 乡村艺术与手工艺

农民画、剪纸、刺绣、泥塑等民间艺术,以及古村落建筑(如祠堂、水车坊),承载了农耕社会的审美与文化记忆。

6. 饮食与服饰文化

以素食为主的饮食结构(如豆腐、茶文化)和桑麻纺织技术(如丝绸、棉布),体现了农耕社会对自然资源的创造性利用。

二、农耕文化的精髓

1. “应时、取宜、守则、和谐”的核心理念

2. 生态智慧与可持续发展

通过间作套种、生态循环减少环境负担,倡导“取之有度”的资源观,为现代生态农业提供借鉴。

3. 文化传承与精神价值

农耕文化塑造了中华民族勤劳、节俭、敬畏自然等品格,并通过神话传说(如神农尝百草)、家族制度等延续文化认同。

4. 社会结构与协作精神

“男耕女织”的分工模式促进了社会稳定,而集体耕作(如“协田制”)则强化了社区协作意识。

5. 创新与适应性

从原始刀耕火种到精耕细作,农耕技术不断革新(如《天工开物》记载的农业科技),体现了古人应对环境挑战的智慧。

传统农耕文化元素涵盖生产、生活、信仰等多维度,其精髓在于对自然规律的尊重、生态的实践以及文化智慧的传承。这些元素与理念不仅塑造了中华文明的根基,也为现代农业可持续发展与乡村振兴提供了重要启示。

读过此篇文章的网友还读过

- 地方文化研究是c刊吗,图书馆专业期刊一览表 2025-04-17

- 方言文化特色词汇—粤语特色词汇 2025-04-17

- 大禹文化的介绍—大禹文化之乡 2025-04-17

- 本土文化与幼儿园课程(幼儿园乡土课程有哪些内容) 2025-04-17

- 龙文化简介、关于龙的知识 2025-04-17

- 戏曲艺术作品图片(戏曲照片高清图片) 2025-04-17

- 中华优秀传统五年级下册;五年级下册作文全部 2025-04-17

- 壮族文化手抄报 广西壮族手抄报图片 2025-04-17

- 优秀文化和悠久历史手抄报(描述历史悠久文化深厚的诗句) 2025-04-17

- 了解玉石文化_玉石的意义和象征 2025-04-17

- 慈孝文化教育,慈溪慈孝文化 2025-04-17

- 戏曲艺术ppt免费 戏曲介绍ppt模板 2025-04-17

- 中国传统艺术英文翻译、中国传统工艺的英文 2025-04-17

- 少数民族文化的传承与发展措施_民族文化的发展和传承 2025-04-17