古代文化常识小视频(国学基础知识入门)

在数字媒介重构文化传播方式的今天,以短视频为载体呈现的国学基础知识课程,正在突破传统教育场景的时空限制。这类内容通过拆解典籍要义、解析礼制精髓、再现历史场景,将原本艰深的传统文化转化为可感知的视听符号。某平台数据显示,带有"国学入门"标签的短视频累计播放量突破50亿次,其中30岁以下观众占比达67%,印证了年轻群体对文化寻根的强烈需求。

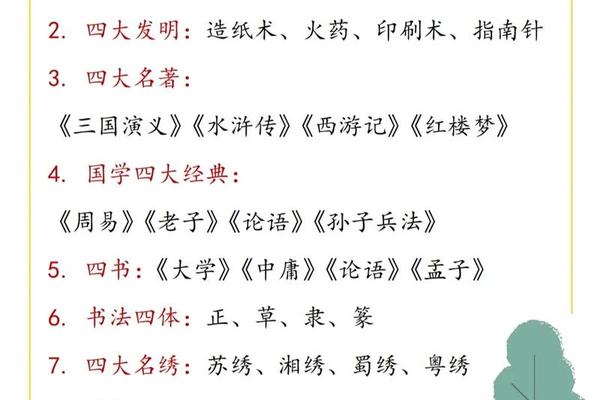

系统化的知识架构是优质国学视频的核心特征。创作者常以《四库全书》分类法为蓝本,将内容划分为经史子集四大模块,每期聚焦一个主题单元。例如"尚书里的治国智慧"系列,通过对比古今案例解析"民惟邦本"思想,辅以清华大学出土文献研究中心的最新研究成果,使观众在十分钟内完成从文本认知到现实关联的知识闭环。这种结构化设计有效规避了碎片化传播的知识断裂风险,正如北京大学数字人文实验室指出的:"短视频的文化传播价值,取决于其内在逻辑是否具备学术严谨性。

视听体验的双重革新

动态视觉符号的创造性运用,让抽象文化概念获得具象表达。在解析《周易》八卦时,创作者采用三维建模技术将"乾为天、坤为地"的意象转化为旋转的立体卦象,配合粒子特效模拟阴阳二气的交合变化。南京师范大学认知科学团队的研究表明,这种多模态呈现方式可使知识留存率提升40%,因为视觉皮层与语义记忆区的同步激活,创造了更深刻的学习印记。

声音元素的匠心编排同样构成独特记忆点。苏州评弹韵律被融入《诗经》讲解,青铜编钟音效点缀礼乐制度剖析,甚至利用AI语音合成技术复原孔子讲学时的"雅言"发音。这种跨时空的声音拼贴,不仅增强内容感染力,更构建起传统与现代的对话通道。中国传媒大学新媒体研究院的监测数据显示,配备专业声效设计的国学视频完播率,比普通讲解类内容高出28个百分点。

文化传承的时代使命

移动互联网时代的知识传播,正在重塑文化传承的范式。国学短视频通过建立"弹幕共学""评论解经"等互动机制,将单向灌输转化为群体性文化实践。在某个百万粉丝的国学账号下,观众自发组织《论语》章句接龙,两周内积累超过10万条UGC内容。这种参与式传播模式印证了法国学者亨利·詹金斯的"融合文化"理论——新媒体环境下的文化传承,本质是集体智慧的生产过程。

文化认同的建构功能在跨文化传播中尤为显著。某系列视频将《孙子兵法》的管理智慧与哈佛商学院的领导力课程并置分析,在海外平台获得超百万次互动。这种现代性阐释策略,既保持文化本源又创造对话空间,印证了费孝通"文化自觉"理论的当代价值。新加坡国立大学的跨文化研究显示,采用比较视角的国学内容,其海外受众接受度提升约35%。

创新路径的多元探索

技术赋能正在打开文化传播的新维度。部分创作者运用VR技术复原宋代书院讲学场景,观众通过头显设备可体验"朱子问辩"的历史情境。故宫博物院开发的AR应用程序,让《韩熙载夜宴图》中的人物持着二维码"穿越"到现代餐桌讲解古代宴饮礼仪。这些创新实践与麻省理工学院媒体实验室提出的"扩展现实教育"理念高度契合,预示着传统文化传播将进入沉浸式体验的新阶段。

内容生产机制的优化同样值得关注。字节跳动研究院发布的《传统文化传播白皮书》指出,采用"学者+编导+技术团队"的协同创作模式,可使内容准确率从68%提升至92%。中国人民大学国学院推出的"慕课+短视频"混合课程,实现系统学习与碎片化吸收的有机统一,其完课率比纯视频课程高出19%。这种产学研融合模式,为文化传播质量提供了制度性保障。

在文化复兴与数字化转型的双重语境下,国学基础知识短视频开创了传统智慧传播的新范式。它既非对经典的简单复读,也不是对流量的刻意迎合,而是在保持学术深度的前提下,重构符合数字原住民认知习惯的传播生态。未来发展的关键,在于构建包含高校、文化机构、技术企业的协同网络,开发具有智能交互功能的传播系统,同时建立科学的传统文化传播效果评估体系。当技术理性与文化感性达成动态平衡,千年文明才能真正实现创造性转化与创新性发展。

读过此篇文章的网友还读过

- 地方文化研究是c刊吗,图书馆专业期刊一览表 2025-04-17

- 方言文化特色词汇—粤语特色词汇 2025-04-17

- 大禹文化的介绍—大禹文化之乡 2025-04-17

- 本土文化与幼儿园课程(幼儿园乡土课程有哪些内容) 2025-04-17

- 龙文化简介、关于龙的知识 2025-04-17

- 戏曲艺术作品图片(戏曲照片高清图片) 2025-04-17

- 中华优秀传统五年级下册;五年级下册作文全部 2025-04-17

- 壮族文化手抄报 广西壮族手抄报图片 2025-04-17

- 优秀文化和悠久历史手抄报(描述历史悠久文化深厚的诗句) 2025-04-17

- 了解玉石文化_玉石的意义和象征 2025-04-17

- 慈孝文化教育,慈溪慈孝文化 2025-04-17

- 戏曲艺术ppt免费 戏曲介绍ppt模板 2025-04-17

- 中国传统艺术英文翻译、中国传统工艺的英文 2025-04-17

- 少数民族文化的传承与发展措施_民族文化的发展和传承 2025-04-17