探索中国古典文化绘画—中国古代绘画作品欣赏

中国古典绘画作为中华文明的精神载体,融合哲学、文学与技艺于一体,其艺术成就不仅在于视觉审美,更在于对天人合一理念的深刻诠释。以下从历史脉络、代表作品及艺术流派三个维度展开解析:

一、千年传承中的艺术丰碑

中国绘画最早可追溯至新石器时代的彩陶纹饰,战国帛画《龙凤人物图》已呈现单线勾描的雏形。至魏晋南北朝,顾恺之确立"传神写照"理论,其《洛神赋图》开创连环叙事长卷形式,通过"春蚕吐丝"般线条,将曹植与洛神的爱情悲剧转化为跨越时空的视觉诗篇。故宫博物院现存近五万件绘画作品中,元以前精品达四百余件,如《步辇图》以错落构图再现唐蕃会盟的史诗场景,韩滉《五牛图》则突破传统动物画范式,以工笔写生展现农耕文明的生命力。

二、十大传世名画的艺术密码

中国十大传世名画构成艺术史的坐标体系:

1. 文人意趣的觉醒:王希孟18岁完成的《千里江山图》,以青绿重彩融合南北画风,12米长卷中江河与群山构成"可行可望可游可居"的理想之境,渔村野市与文人雅集形成动静相生的美学韵律。

2. 市井百态的镜像:张择端《清明上河图》开创风俗画巅峰,814个人物、60余牲畜、28艘船只构成北宋汴京的微观宇宙,虹桥市集的商业活力与漕运系统的精密组织,成为研究宋代社会史的视觉档案。

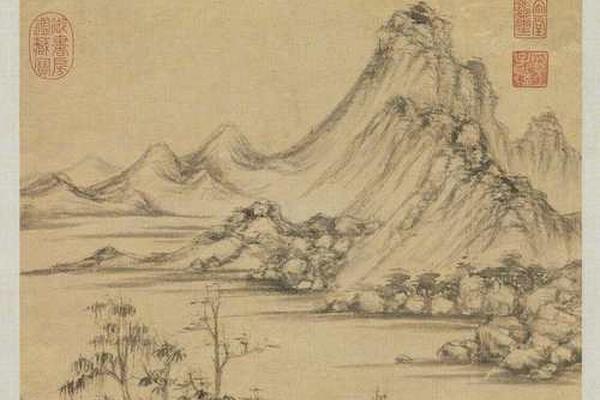

3. 笔墨哲学的升华:黄公望《富春山居图》以七年时间经营位置,干笔皴擦与水墨渲染并置,山石肌理中暗含道家阴阳之理,被誉为"画中之兰亭"。

三、文人画的精神维度

自王维开创水墨渲淡之法,文人画逐渐形成"诗书画印"四位一体的表达体系。苏轼提出"论画以形似,见与儿童邻",倪瓒《六君子图》以简逸笔法传递孤高气节,徐渭泼墨大写意《墨葡萄图》则将个人命运与艺术语言熔铸,开创"无法之法"。董其昌"南北宗论"构建文人画理论体系,其《秋兴八景图》册页通过仿古笔法实现时空穿越,八开画面暗合周易卦象,墨色层次中蕴含晚明政局变迁的隐喻。

四、技与道的嬗变轨迹

1. 青绿山水的重构:展子虔《游春图》突破"人大于山"的程式,对角线构图与青绿设色开启隋唐山水新纪元;仇英《汉宫春晓图》以界画技法再现汉代宫苑,仕女姿态中可见明代审美对"瘦劲纤丽"的追求。

2. 皴法体系的演进:五代荆浩《匡庐图》创"鬼脸皴"表现太行山岩,元代王蒙《青卞隐居图》则以牛毛皴营造密体山水,不同皴法对应地域地质特征,形成"笔中有墨,墨中有笔"的辩证关系。

3. 中西交融的实验:郎世宁《百骏图》将欧洲透视法与东方线描结合,马匹解剖结构的精准与草木渲染的写意形成奇异对话,见证18世纪全球化初期的艺术碰撞。

美学启示录

中国绘画始终在"形神之辩"中寻找平衡:顾恺之"迁想妙得"强调主观体验,谢赫"六法论"确立品评标准,石涛"一画论"突破程式束缚。这些理论不仅塑造了"外师造化,中得心源"的创作观,更使绘画成为文人士大夫修身养性的道场。当今数字技术虽改变了艺术载体,但《洛神赋图》中流转千年的气韵、《富春山居图》里蕴含的宇宙意识,仍在启示我们如何用传统智慧回应现代性命题。

读过此篇文章的网友还读过

- 地方文化研究是c刊吗,图书馆专业期刊一览表 2025-04-17

- 方言文化特色词汇—粤语特色词汇 2025-04-17

- 大禹文化的介绍—大禹文化之乡 2025-04-17

- 本土文化与幼儿园课程(幼儿园乡土课程有哪些内容) 2025-04-17

- 龙文化简介、关于龙的知识 2025-04-17

- 戏曲艺术作品图片(戏曲照片高清图片) 2025-04-17

- 中华优秀传统五年级下册;五年级下册作文全部 2025-04-17

- 壮族文化手抄报 广西壮族手抄报图片 2025-04-17

- 优秀文化和悠久历史手抄报(描述历史悠久文化深厚的诗句) 2025-04-17

- 了解玉石文化_玉石的意义和象征 2025-04-17

- 慈孝文化教育,慈溪慈孝文化 2025-04-17

- 戏曲艺术ppt免费 戏曲介绍ppt模板 2025-04-17

- 中国传统艺术英文翻译、中国传统工艺的英文 2025-04-17

- 少数民族文化的传承与发展措施_民族文化的发展和传承 2025-04-17