徽州文化的魅力(徽州典型有代表性的文化)

在皖南的青山绿水间,徽州文化如同一幅千年水墨长卷,以“东南邹鲁”的雅韵书写着中华文明的密码。这片被黄山云雾浸润的土地,不仅孕育了粉墙黛瓦的古村落,更在八百年间形成了融儒学精髓、商帮智慧与工匠精神于一体的文化生态体系。从新安江畔的渔梁坝到朱熹故里的书院钟声,从盐商巨贾的传奇到三雕匠人的刻刀,徽州文化以独特的地域性格诠释着中华文明的多样性与生命力。

理学浸润的精神根基

徽州文化的灵魂深处,流淌着新安理学的思想血脉。自程颢、程颐开创理学先河,朱熹集其大成后,徽州逐渐成为理学传播的重镇。这片土地上的书院星罗棋布,紫阳书院、竹山书院等学术殿堂里,琅琅书声与儒家经典交织成独特的文化景观。理学家们提出的“存天理灭人欲”哲学,在徽州转化为宗族治理的规范,形成了“十户之村,不废诵读”的文化传统。

这种思想浸润塑造了徽州人特有的精神品格。戴震的朴学革命打破理学桎梏,胡适的新学思想接续文化启蒙,构成了“理学-朴学-新学”的学术演进链。在婺源朱熹故居的《朱子家训》石刻上,“慎勿谈人之短,切莫矜己之长”的训诫,至今仍在影响着徽州人的处世哲学。这种精神传承使得徽州文化既保持传统底蕴,又具备创新活力。

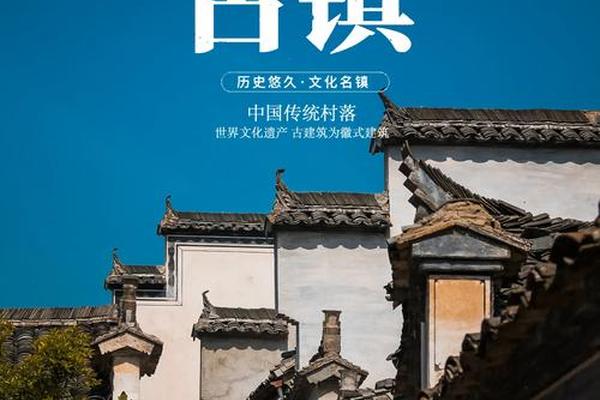

天人合一的建筑美学

走进宏村月沼,马头墙的飞檐在湖面投下几何剪影,构成“中国画里乡村”的视觉奇迹。徽派建筑将《周易》风水理论与园林艺术完美融合,形成“无村不卜”的营造智慧。西递村“船形”布局取意破浪前行,宏村“牛形”水系暗合农耕文明,这些充满象征意味的设计展现着徽州人对自然的敬畏与利用。

在建筑细节中,三雕艺术将儒学典故、民间传说化为立体画卷。卢村志诚堂的“九狮滚球”木雕,通过26层镂空技法展现力学与美学的平衡;许国石坊的“鱼跃龙门”石雕,用深浅浮雕记录着科举文化的集体记忆。这些建筑不仅是居住空间,更是凝固的教科书,梁枋间的“岳母刺字”“孔融让梨”雕刻,无声传承着儒家价值观。

贾儒相济的商帮文明

明清时期,徽商带着“徽骆驼”精神走出大山,创造了“无徽不成镇”的商业神话。盐业帝国的构建者江春、典当业巨头胡雪岩,他们的成功不仅是商业智慧的胜利,更是儒家在市场经济中的实践。徽商独创的“顶身股”制度,将西方股份制与中国宗族观念结合,创造出早期商业股份制雏形。

这种商帮文化蕴含着深刻的文化自觉。徽商致富后“输金兴学”的反哺机制,使歙县在明清两代走出28位状元、2100余位进士。西递村“读书好营商好效好便好”的楹联,正是贾儒相济理念的生动写照。胡开文墨庄将制墨工艺与书画艺术结合,创造出“拈来轻、磨来清、嗅来馨”的徽墨,将商业行为升华为文化传播。

非遗活态的民俗传承

在绩溪上庄,安苗节的祭祀队伍抬着汪公神像巡游田畈,古老的《呼龙调》在群山间回荡。这种起源于南宋的农耕仪式,将天文历法、土地信仰与社区治理融为一体,入选省级非物质文化遗产。手龙舞中孩童们舞动的不仅是竹编小龙,更是对“望子成龙”文化心理的集体演绎。

民俗活动成为文化传承的活态载体。歙县渔梁坝的“板凳龙”游行,通过108张板凳连接起整个社区的集体记忆;呈坎村的“晒秋”习俗,将农事活动转化为色彩美学。这些非物质文化遗产在现代化进程中焕发新生,火狮舞从祭祀仪式转型为旅游展演,实现了传统文化价值的当代转换。

站在新时代的门槛回望,徽州文化既需要博物馆式的保护,更呼唤创新性发展。数字技术为古建筑测绘提供新工具,文旅融合让三雕技艺找到新市场,但如何保持文化基因不被异化仍是重要课题。未来的研究或许可以深入探讨徽州文化中的生态智慧对现代城市建设的启示,以及儒家在商业文明中的当代价值。这片土地孕育的文化密码,依然在等待着更深刻的解读与激活。

读过此篇文章的网友还读过

- 地方文化研究是c刊吗,图书馆专业期刊一览表 2025-04-17

- 方言文化特色词汇—粤语特色词汇 2025-04-17

- 大禹文化的介绍—大禹文化之乡 2025-04-17

- 本土文化与幼儿园课程(幼儿园乡土课程有哪些内容) 2025-04-17

- 龙文化简介、关于龙的知识 2025-04-17

- 戏曲艺术作品图片(戏曲照片高清图片) 2025-04-17

- 中华优秀传统五年级下册;五年级下册作文全部 2025-04-17

- 壮族文化手抄报 广西壮族手抄报图片 2025-04-17

- 优秀文化和悠久历史手抄报(描述历史悠久文化深厚的诗句) 2025-04-17

- 了解玉石文化_玉石的意义和象征 2025-04-17

- 慈孝文化教育,慈溪慈孝文化 2025-04-17

- 戏曲艺术ppt免费 戏曲介绍ppt模板 2025-04-17

- 中国传统艺术英文翻译、中国传统工艺的英文 2025-04-17

- 少数民族文化的传承与发展措施_民族文化的发展和传承 2025-04-17