痣相害的意思-痣相性暴是什么意思

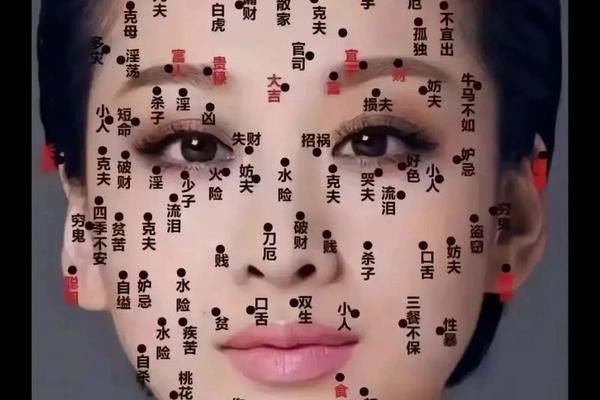

在东方传统文化中,人体上的痣不仅是皮肤的自然印记,更被视为窥探命运与性格的密码。从《周易》的阴阳五行到民间相术,痣的位置、形状、颜色被赋予复杂的象征意义。其中,“痣相害”与“痣相性暴”作为痣相学的重要分支,揭示了传统认知中痣与人性、命运的深层关联。前者指某些痣可能带来健康、人际或运势的负面影响,后者则特指痣相与性格暴躁倾向的关联。这些理论虽带有玄学色彩,却深刻反映了古人通过身体特征解读人性的智慧,也为现代人理解传统文化提供了独特视角。

痣相学的基础:痣的吉凶分野

痣相学的核心在于“吉凶”二分法。根据《痣的吉凶图解大全》,痣的形态与位置共同决定其属性:隐蔽处、颜色红润或长毛的痣多为吉痣,而明显部位的黑色、凸起痣则常被归为凶痣。例如,女性印堂痣被视作“妨夫”征兆,男性鼻梁痣则可能预示破财。这种分类源于古代中医的“外象内应”理论,认为皮肤变化是内脏状态的映射,如《黄帝内经》所言“有诸内,必形诸外”。

现代科学虽未证实痣与命运的直接联系,但心理学研究显示,面部特征可能通过“自我实现预言”影响行为。例如,额头的“性暴痣”可能因社会标签化,促使个体无意识强化急躁性格。这种生理与心理的互动,为传统痣相学提供了新的解释维度。

痣相性暴的定位与表现

传统相学将“性暴”特征与特定面部区域紧密关联。最典型的是额头的“性暴痣”,《富人痣相》指出,男性此处有痣者“性情多变,难控情绪”,女性则易感情游离。其次是眉毛上方的痣,相书认为其象征“肝火旺盛”,易因小事爆发冲突。眼角痣也被归为“情绪化”标志,因其对应中医肝经,而肝主怒。

从现代解剖学角度看,这些区域恰是微表情活跃区。例如,眉毛运动与情绪调控中枢(杏仁核)存在神经关联,额头则涉及前额叶皮层对冲动的抑制作用。这种巧合或许解释了为何古人能从经验观察中总结出规律。案例研究中,某企业高管因右眉骨痣被相师断言“事业坎坷”,后其果因决策急躁导致项目失败,印证了心理暗示对行为的影响。

文化隐喻与社会功能

痣相学中的“害”与“暴”概念,本质是古代社会规范的人格化投射。在儒家框架下,“性暴”被视为德行缺陷,而痣相分类实为道德训诫工具。例如,女性唇下痣被解释为“口舌是非”,暗含对女性言论自由的规训;男性胸痣象征“领导才能”,则强化了性别角色期待。

这种相术在传统社会发挥多重功能:一是风险预警,如“水厄痣”提示远离水域;二是行为规劝,通过痣相标签引导个体自我约束;三是身份建构,如“君王夫痣”为贵族女性提供合法性依据。人类学家格尔茨指出,这类符号系统通过“文化剧本”塑造集体认知,至今仍在部分地域影响婚嫁、职业选择。

科学视角的验证与反思

现代医学证实,痣的形成与黑色素细胞聚集相关,受遗传、紫外线、激素等因素影响,与性格无直接因果关系。跨文化研究显示,某些痣的位置确实与健康风险相关:如手掌痣可能提示黑色素瘤,而腰部痣与内分泌紊乱存在统计关联。这提示传统痣相学可能包含经验性医学观察。

心理学实验则揭示了“痣相认知偏差”:当受试者被告知虚构的痣相解读后,其自我评估性格显著趋近描述。这说明痣相学的“预言效应”更多源于心理暗示而非生理决定。哈佛大学社会心理学团队建议,对待痣相应区分其文化价值与科学事实,避免认知混淆。

在传统与现代之间寻找平衡

痣相学中的“害”与“暴”概念,既是古人观察经验的凝练,也是文化心理的镜像。它们虽缺乏科学严谨性,却为理解传统社会认知模式提供了窗口。当代研究中,学者正尝试用大数据分析痣相与行为的相关性,如通过AI面部扫描技术验证历史相书。未来的研究可深入探讨文化符号如何通过身体标记影响个体与社会互动,同时建立科学的痣相健康预警机制。对于公众而言,理性看待痣相学的隐喻价值,既是对传统文化的尊重,也是对科学精神的坚守。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02