痣相男人面部(男痣相脸大全)

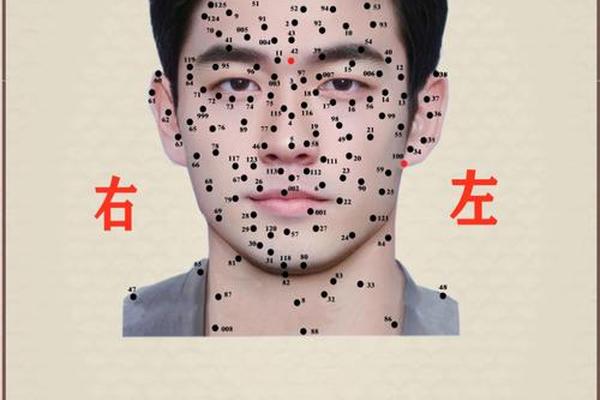

在中国传统面相学中,面部痣相被视为窥探命运与性格的重要符号。古代《麻衣相法》等典籍将面部划分为“三停”,上停主早年运势,中停主中年发展,下停主晚年境遇,不同位置的痣具有截然不同的象征意义。例如,额头的痣与家族运势和官禄相关,鼻头的痣象征财帛积累,颧骨的痣则暗含人际关系的吉凶。

以具体位置为例,额头上靠近发际线的痣若色泽红润,常被解读为“富贵痣”,预示着事业通达且易得祖荫;而山根(鼻梁根部)的痣则与健康隐患相关,可能暗示消化系统或肺部问题。值得注意的是,痣的吉凶并非绝对,需结合形态与颜色综合判断。如鼻翼痣若色泽灰暗,主散财漏财,但若呈现纯黑色且凸起,则可能转化为“聚财”之相。这种矛盾性体现了传统相学对动态平衡的重视,强调“相不独论”的核心原则。

二、痣相的吉凶与形态特征

传统相学将痣分为吉痣与恶痣,其判断标准涵盖形态、色泽、位置三大维度。吉痣通常具备“凸、亮、黑、正、毛”五大特征:凸起的痣象征生命力旺盛,易逢凶化吉;光泽如漆的痣主事业突破;纯黑色无杂质的痣代表人缘助力;形状规整的痣预示性格稳重;若痣上生毛,则被视为长寿福禄之兆。

与之相对,恶痣的特征包括“平凹、暗淡、杂色、怪异”。例如,平中带凹的痣暗示发展受阻,常因意外变故导致计划落空;颜色灰褐的痣被认为会削弱贵人运;形状残缺的痣则与性格偏执相关,易引发人际矛盾。现代研究指出,这种分类或与皮肤细胞的活跃程度有关——凸起、色泽均匀的痣往往代谢正常,而颜色异常可能与黑色素瘤风险存在潜在关联。

三、痣相与健康关联的现代视角

近年来,医学界对痣相学说的解读提供了新的视角。研究发现,某些痣的位置确实与身体机能存在统计学相关性。例如,法令纹附近的痣(相学中主腿脚损伤)可能与运动神经协调性有关;而人中部位的痣(相学中主生殖系统问题)在临床案例中常伴随泌尿系统疾病。这种关联性提示,传统经验或许源于对病理现象的长期观察。

过度依赖痣相判断健康存在风险。以鼻翼痣为例,相学认为其象征财运波动,而医学发现鼻翼皮肤癌变率较高,需通过专业检查排除恶性病变。现代人更应理性看待痣相学说,将其作为健康自检的辅助参考,而非绝对诊断依据。

四、痣相学说的文化反思与启示

作为传统文化的一部分,痣相学说折射出古代社会对命运认知的哲学思辨。例如,相学强调“命由天定,运由己造”,认为吉痣需通过德行修养才能激发其正面效应。这种观念与儒家“修身齐家”的思想一脉相承,将外在特征与内在修为相结合,形成独特的命运观。

从社会学角度看,痣相的流行反映了人类对不确定性的本能抵抗。通过将人生际遇具象化为可见的皮肤标记,个体得以在复杂现实中获得心理锚点。当代心理学研究证实,这种象征性解释能有效缓解焦虑,但需警惕其可能导致的认知偏差。

男性面部痣相作为相学体系的重要组成部分,既承载着千年文化智慧,也暗含科学观察的朴素逻辑。其价值不在于预测命运,而在于提供审视自我与世界的独特视角。未来研究可结合大数据分析,量化痣相特征与性格、健康的关联性,同时加强科学祛痣与病理识别的公众教育。对于现代人而言,理性接纳传统文化的启示,积极塑造可控的人生维度,或许才是面对痣相学说最智慧的姿态。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02