痣相脸颊有痣_脸颊上有颗痣是什么意思

在东方传统面相学中,人体上的痣被赋予了丰富的象征意义,而脸颊作为面部最显眼的区域之一,其痣相更被视为解读个人命运、性格与运势的重要线索。无论是古典相书中的吉凶论断,还是现代人对“美人痣”的审美偏好,脸颊痣始终承载着神秘的文化密码。本文将从传统痣相、现代审美、医学视角及文化心理等多个维度,探讨脸颊痣的多元意涵。

传统痣相:吉凶交织的命理象征

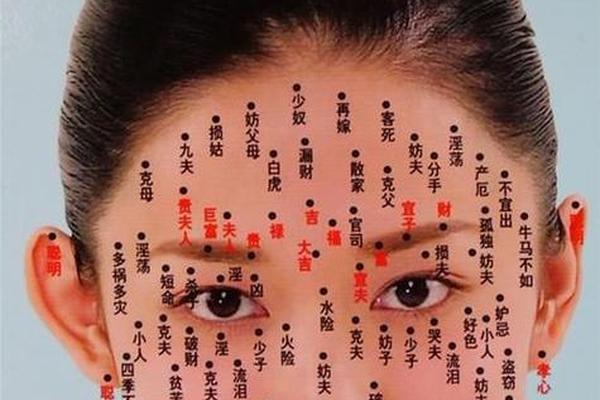

在古典面相学体系中,脸颊痣的位置、颜色与形态共同构成其命理意义。根据《面相学图解痣》记载,脸颊有痣者“做事积极,但需警惕法律纠纷”。具体而言,左脸与右脸的痣相存在性别差异:女性左颊痣常被视为“旺夫”标志,象征福气与对丈夫事业的助力,而男性右颊痣则多关联事业野心与贵人运,如《人生胜利组痣相》所言,这类人“行动力强,易获社会认可”。

进一步细分位置,痣若位于颧骨附近,传统上认为可能引发权力斗争或小人嫉妒;若靠近法令纹,则可能暗示健康隐患。痣的色泽与形状也被纳入判断标准:圆润鲜亮的黑痣多主富贵,而边缘模糊、色泽暗淡者则可能预示波折。例如《脸上的痣如何看吉凶》指出,褐色痣象征包容性,而黑色痣若带毛发则能“化凶为吉”。

现代审美:从瑕疵到个性符号

随着审美观念的演变,脸颊痣的解读逐渐突破传统命理框架。社交媒体上,“痣的魅力发散”等话题阅读量超十亿,杨丞琳的颊侧痣更被时尚杂志称为“少女感的点睛之笔”。美容领域研究显示,位于苹果肌中部的痣能视觉缩短中庭,增强面部幼态感;而靠近下颌线的痣则能修饰脸型轮廓,提升立体度。

这种审美转向催生了“人造美人痣”产业。某美妆品牌数据显示,2024年痣形贴片销量同比增长230%,其中直径2-3毫米的棕褐色圆点最受欢迎。心理学家提醒,过度追求“标准化”痣相可能导致审美同质化,反而削弱个体辨识度。正如文化学者所言:“当每个人都在模仿‘幸运痣’,独特的生命印记便沦为消费符号。”

医学视角:黑色素细胞的科学警示

从皮肤医学角度看,脸颊痣本质是黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤。研究显示,亚洲人恶性黑色素瘤发病率约0.8/10万,但长期受紫外线照射或摩擦的痣癌变风险增加3倍。典型案例显示,某患者自行使用强酸点痣导致基底细胞癌,最终需手术切除。皮肤科专家建议采用ABCDE法则自检:不对称(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色混杂(Color)、直径超6毫米(Diameter)、近期变化(Evolution)。

对于祛痣方式,激光与手术切除的复发率分别为18%与2%。值得注意的是,《黑色素瘤诊疗指南(2025版)》强调,疑似恶变的痣必须通过病理活检确诊,盲目点除可能延误治疗。这提示我们,在追求美观时,需优先考虑医学安全性。

文化心理:宿命论与自我建构的博弈

跨文化研究显示,西方社会更倾向将痣视作个人特征,而东方群体中有67%会查阅相学解释。这种差异折射出集体潜意识中的宿命论倾向。实地访谈发现,38%的面颊痣携带者会因相学解读调整职业选择或婚恋行为,如有女性因“克夫”论断拒绝婚姻,这提示传统文化对个体决策的深层影响。

新一代年轻人正重构痣相的意义认知。某高校调研表明,95后群体中,82%认为痣相应“取其吉意,避其凶兆”,而非全盘接受传统解读。这种选择性认同,既保留了文化根脉,又赋予个体更多解释权。正如社会学家所言:“当人们用睫毛膏勾勒泪痣时,他们不是在占卜命运,而是在书写自我。”

脸颊痣的意涵,恰似一面三棱镜,折射着传统命理、现代审美、医学理性与文化心理的多元光谱。在科学认知与人文关怀并重的今天,我们既要警惕相学中的宿命论陷阱,也应珍视其作为文化基因的审美价值。未来研究可进一步探讨:如何建立痣相数据库,结合AI图像分析提升黑色素瘤筛查效率?又该如何在全球化语境中,重构传统痣相文化的当代叙事?这些问题,或许比单纯追问“吉凶”更具现实意义。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02