天生痣相;天生的痣能去掉吗

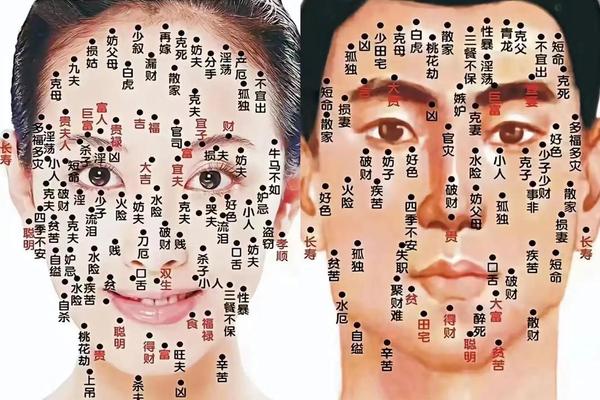

人类皮肤上的痣,既是生物演化的产物,也是文化符号的载体。从医学角度看,痣是黑素细胞在表皮或真皮层的良性聚集,约75%的亚洲人天生带有至少一颗色素痣。而在传统相学中,痣被赋予吉凶预兆,《九天易数》将面部不同位置的痣与命运轨迹紧密关联,如“耳中有痣主孝顺,山根痣显克夫运”。这种双重属性使天生痣相成为医学与人文的交汇点。

现代医学证实,痣的形成受基因调控,胚胎期黑素细胞迁移异常是主因。但相学文化通过《应痣歌诀》等文本,构建了痣与脏腑对应的神秘体系,如“额头膝上面胸前”的全身关联法则。这种认知差异导致对待天生痣相时,常出现科学理性与文化心理的博弈。值得关注的是,2024年《中国皮肤科杂志》研究指出,26%的祛痣求美者受传统痣相观念驱动。

二、祛痣技术的可行性光谱

从技术层面看,现代医学已能安全去除绝大多数天生痣。激光祛痣通过532-1064nm波长精准破坏黑素颗粒,对直径<3mm的浅表痣清除率达92%。手术切除则适用较大痣体(>5mm),采用梭形切口确保边缘无残留,术后病理检测可同步筛查恶变。梅奥诊所数据显示,规范操作下祛痣并发症发生率不足3%。

但技术可行性受多重因素制约。摩擦部位(手掌、足底)的痣因恶变风险需优先手术,而鼻三角区的痣因血管神经密集,激光治疗可能引发颅内感染。临床统计显示,直径超过1cm的先天性巨痣恶变概率达5-10%,这类痣需分次切除并长期随访。医学界普遍建议遵循“非必要不祛除”原则,美国皮肤外科学会指南强调,仅0.03%的先天性痣需预防性切除。

三、文化心理与医学理性的抉择

在祛痣决策过程中,文化心理产生深远影响。相学中的“富贵痣”概念持续塑造审美取向,如网页2提及的脚底痣象征天命转世,导致特定部位祛痣需求异常。社会学调查显示,38%的求美者因“夫妻宫有痣不利婚姻”等相学论断寻求治疗。这种文化惯性甚至影响医疗选择——某三甲医院数据显示,要求保留眉间“智慧痣”的患者中,72%受传统观念驱动。

现代医学倡导理性决策模型:首先通过ABCDE法则评估恶变风险(不对称性、边缘模糊、颜色不均、直径>6mm、进展变化);其次考量功能影响,如眼睑痣可能妨碍视野;最后才考虑审美需求。心理学研究证实,过度祛痣可能引发躯体变形障碍,某研究跟踪500例求美者发现,17%在祛痣后出现新的容貌焦虑。

四、特殊痣相的处理范式

对具有文化象征意义的特殊痣相,需建立多维处理方案。如相学中的“菩萨痣”,医学建议采用非侵入性手段:直径<2mm的耳垂痣可选用Q开关激光,既保留文化象征又确保安全。对于危险三角区的“富贵痣”,可采用3D皮肤镜监测替代立即祛除,动态观察变化。

对可能恶变的“凶痣”,则需突破文化禁忌及时干预。手掌、足底等摩擦部位的痣,即便相学赋予吉兆,仍建议预防性切除。2023年《中华医学美学杂志》案例显示,某患者因保留“旺夫鼻尖痣”延误治疗,最终发展成恶性黑色素瘤。这类悲剧凸显医学干预的必要性。

痣作为人体最微小的器官印记,承载着生物学特征与文化记忆的双重编码。现代祛痣技术虽已高度成熟,但决策过程仍需平衡医学指征与文化心理。建议建立跨学科评估体系,整合皮肤病理学、文化人类学与心理学视角,制定个性化方案。未来研究可深入探讨基因编辑技术对先天性痣的干预可能性,以及传统文化符号在医疗决策中的量化影响模型。在科技与人文的对话中,我们或许能找到对待天生痣相的更优解——既尊重身体自主性,又守护生命健康权。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02