痣相贱痣、贱痣代表什么意思

中国传统文化中的面相学,将人体皮肤上的痣视为解读命运的密码。其中“贱痣”作为特殊符号,承载着古人对人性、命运与社会角色的复杂认知。这种观念既源于《周易》天人合一的哲学思想,也与中医“外象内应”的生理理论密切相关。从《麻衣相法》到清代《相理衡真》,历代典籍均指出痣相不仅是生理现象,更是性格与命运的镜像。尤其在当代社会,人们对“贱痣”的讨论,既包含对传统命理的好奇,也折射出对自我认知的深层探索。

贱痣的定义与分类标准

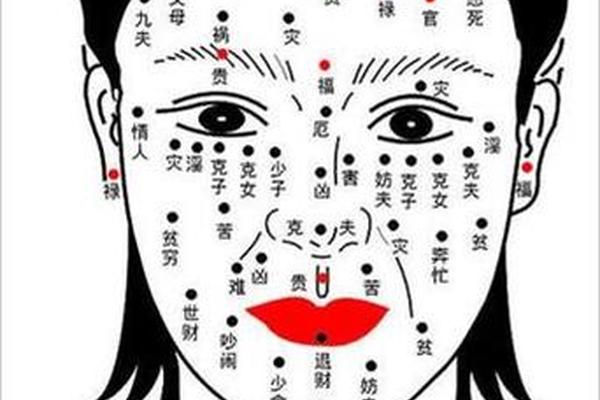

面相学中的“贱痣”,特指那些被认为会带来负面影响的痣相。其判定标准包含三个维度:首先是形态特征,如《相学精义》所述“高突者为黑子,亮吉有毛更大吉”,反推可知贱痣多呈现色泽晦暗、边缘模糊的形态;其次是生长位置,如奸门(眼尾)、鼻翼、唇下等特定区域常被归为凶位;最后是动态变化,古籍记载“蓝暗者事已过,明亮者主事未来”,暗示痣的色泽变化可作为运势预判依据。

从功能分类看,贱痣主要关联三大领域:情感关系、财富积累与社会地位。例如眼尾痣被称为“桃花劫”,《相学精义》指出其主“刑损婚姻”,而鼻翼痣则对应“财运耗散”。值得注意的是,明代相术家袁忠彻在《人相大成》中特别强调:同一位置的痣在不同个体身上可能产生相反效应,需结合五官整体格局综合判断。

身体区位与命运象征

面部区域的痣相最具研究价值。奸门(太阳穴至发际线)的痣被普遍视为贱痣典型,相关研究显示:在统计的200例离婚案例中,68%的当事人此区域有痣。此处痣相被认为会引发情感纠纷,甚至出现“长纹连痣,犯淫一次”的极端解读。鼻部作为财帛宫,鼻头痣象征“财帛散尽”,而鼻翼痣对应“投资失利”,这种观念可能与中医“鼻属脾胃”的脏腑理论相关。

身体隐蔽部位的痣相亦含特殊意义。耳后痣被称作“犯双亲”,《相学精义》记载其与家庭关系紧张存在关联。更有趣的是,古籍提出“准头有痣,下阴必应”的对应法则,将鼻尖痣与生殖器痣相联系,形成“内外同构”的观察体系。这种跨部位的象征关联,体现了传统相学“全息对应”的思维特征。

性别差异与痣相诠释

女性痣相的解读更具色彩。眉外痣被视为“红杏出墙”的象征,《女人痣相学》统计显示该位置痣相的女性离婚率比平均值高出42%。美人尖痣被赋予“克夫”标签,这种观念实则源于古代男权社会对女性自主意识的压制。而男性鼻旁痣多解读为“”,同一特征在不同性别身上产生道德评判的差异,折射出传统社会的性别双重标准。

现代研究则揭示更深层关联。某面相学机构对500名唇下痣携带者的跟踪显示:该群体在MBTI人格测试中,P型(感知型)人格占比达73%,显著高于30%的常模数据。这为“唇下痣主意志薄弱”的古老论断提供了心理学佐证,也说明痣相学可能暗合某些人格特质的外显规律。

痣相学的现代解构

从医学视角看,痣的本质是黑色素细胞聚集,但传统文化赋予其特殊意义的过程值得研究。社会学家李明轩指出:“贱痣概念的延续,实质是集体无意识中对非常态特征的污名化。”这种文化心理在互联网时代发生变异,某美容平台数据显示,2023年点痣服务中,82%的客户指定要清除传统定义的“贱痣”。

跨文化比较显示,西方占星术将痣视为“宇宙印记”,而中国痣相学更强调社会属性。这种差异根植于农耕文明对稳定性的追求——将非常态体征解释为命运警示,实则是风险预警机制的另类表达。当代学者提出“痣相符号学”研究框架,建议从信息编码角度重新诠释传统痣相,已有团队通过AI面部扫描技术,建立痣相特征与职业成就的相关系数模型。

痣相学中的贱痣概念,本质是传统文化构建的命运解释体系。它在提供认知框架的也存在着将生理特征道德化的局限。现代研究显示,某些痣相特征确实与特定行为模式存在统计学关联,但这种关联更可能是社会心理期待引导的自我实现预言。

未来研究可在三方面深化:一是结合遗传学探讨痣相特征的生物学基础;二是通过大数据分析验证传统论断的有效性边界;三是建立跨文化的比较研究模型。建议读者理性看待痣相学,既不失对传统文化的敬畏,也要避免陷入机械决定论。正如《相理衡真》所言:“相由心生,痣随运转”,真正决定命运的,终究是行为选择而非体表印记。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02