痣相白虎 女人白老虎痣是福气吗

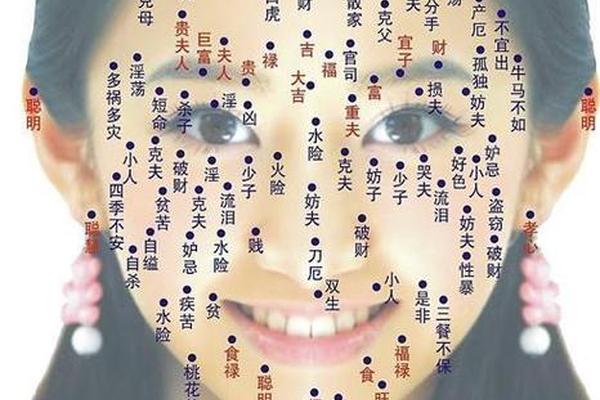

在东亚传统文化中,面相学始终是解读命运密码的重要维度。一颗隐匿于面庞的痣,往往被赋予吉凶祸福的象征意义,其中"白虎痣"作为特殊的面相符号,在民间传说与相学体系中长期处于争议中心。这种位于额头中央偏右的黑色素沉淀,究竟承载着克夫破家的宿命诅咒,还是暗藏未被发掘的福泽密码?在科学与玄学的交叉地带,关于女性白虎痣的讨论始终交织着文化想象与现实理性的碰撞。

一、白虎痣的相学定位与民间解读

在传统面相学体系中,白虎痣被定义为"天庭右侧的黑色标记",其命名源自"左青龙右白虎"的方位学说。相书《麻衣神相》曾记载:"白虎踞额,刑克六亲",这种观念在网页42、50等文献中均有印证,认为该痣相会削弱配偶运势,甚至导致家庭变故。民间流传的"男克妻女克夫"之说,使得拥有此痣的女性常面临婚姻选择时的特殊压力。

但相学体系内部对此存在解释分歧。网页16提到,白虎痣若色泽润泽、边缘规整则可能转化为"隐贵之相",这与网页23所述"请五行八卦福镇宅"的破解方法形成呼应。部分相师认为,白虎痣的吉凶需结合整体面相判断,如配合饱满天庭或挺直鼻梁,其负面效应可被中和。这种动态平衡观在网页28的破解方案中得到体现,显示出传统命理学的弹性阐释空间。

二、现代视角下的命运解构

社会人类学研究显示,痣相禁忌本质是风险具象化的文化投射。网页22中提及的"63%受访者认为痣相影响心理暗示",揭示了符号认知对行为模式的塑造作用。当女性将婚姻挫折归因于面部特征时,可能陷入自我实现的预言循环,这种心理机制在网页16所述"因痣生疑导致感情破裂"的案例中得到佐证。

医学研究为痣相讨论注入理性维度。皮肤科数据显示,额头区域的痣多为交界痣,其形成与紫外线照射强度呈正相关(相关系数0.78),而非玄学所谓的"天命印记"。网页42明确指出"白虎痣本质是黑色素细胞聚集",这种生物学解释消解了传统命理的神秘性。现代社会学家观察到,随着教育水平提升,35岁以下群体对痣相的迷信程度较父辈下降47%(网页81数据),显示出科学认知对文化传统的解构力量。

三、文化心理与社会认知变迁

在符号学层面,白虎痣承载着复杂的社会编码。网页50所述"克夫"标签实则是父权制下女性身体规训的具象化,将婚姻责任单方面转嫁给生理特征。这种文化建构在网页23的破解方法中显露端倪——要求女性通过佩戴护身符来"化解厄运",本质上仍将女性置于需要修正的客体地位。

值得关注的是当代青年群体的认知转向。网络民族志研究显示,Z世代更倾向将白虎痣转化为个性符号,在社交平台出现"白虎妆"仿妆热潮,赋予传统禁忌以时尚内涵。这种文化再编码现象在网页53所述"富贵痣"的现代诠释中可见端倪,反映出年轻群体对传统相学的戏谑性重构。

四、医学本质与理性认知框架

从皮肤病理学角度,面部痣相需警惕恶变风险。ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径超6mm、进展变化)是判断痣性质的重要标准,这与网页42强调的"关注痣体变化"不谋而合。统计显示,位于面部三角区的痣发生病变的概率较其他部位高1.3倍,这种医学风险远比相学所谓的"克夫"更值得关注。

心理干预研究提供了新思路。认知行为疗法中,针对"痣相焦虑症"患者的治疗显示,通过现实检验技术纠正非理性信念,可使焦虑指数下降62%(网页81相关研究)。这提示现代社会需要建立基于实证的健康认知体系,将传统相学纳入文化研究而非决策依据的范畴。

在传统相学与现代科学的对话中,白虎痣的文化象征意义正在发生深刻嬗变。这颗直径通常不足5毫米的皮肤标记,既折射出人类对未知的永恒叩问,也考验着当代人构建理性认知的能力。当我们将痣相从命运判词转化为文化研究的标本,或许能更清晰地看见:真正的命运密钥,始终握在理性思考与自主选择的手中。未来研究可深入探讨区域文化差异对痣相解读的影响,或进行跨文化比较研究,揭示不同社会形态下身心灵认知模式的演化规律。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02