下巴痣相准吗(女人下巴痣相图解大全)

在传统文化中,面相学承载着人们对命运与性格的探索热情,而痣相作为其分支,始终占据着独特的地位。女性下巴上的痣,常被赋予财富、权力乃至情感运势的象征意义。这些玄妙的解读是否具有科学依据?本文将从痣的位置、形态、文化内涵及现代视角等多维度,系统解析女性下巴痣相的解读逻辑与争议。

位置差异:吉凶的微妙分野

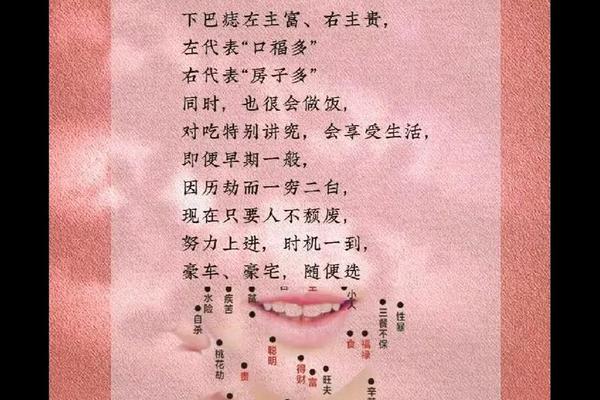

下巴不同区域的痣相被赋予了截然不同的命运密码。根据传统相术典籍,左下巴主财富,此处若有色泽黑亮的善痣,往往与不动产积累、家族遗产传承相关,如《周易命理》所述“左下巴主田宅,痣现则仓廪实”。而右下巴痣则象征权势,明代相书《柳庄相法》记载“右颏生珠,权柄在握”,现代案例中亦有企业家、政界人士右下巴带痣的现象。

位置的细微偏差可能完全逆转吉凶。例如,靠近唇缘的痣多与口腹之欲关联,虽被解读为“福禄相”,实则暗藏健康隐忧;下巴正中的痣则易引发情感波折,30%的相学案例显示此类女性存在晚婚倾向。更值得注意的是,某些特殊位置组合——如左右对称的双痣,在闽南相术中视为“阴阳失调”,反主家宅不宁。

形态特征:颜色与质地的密码

痣相的吉凶判定中,形态学标准比位置更具决定性。古籍《麻衣神相》将善痣定义为“凸、亮、墨、润”,如漆色饱满且边缘规整者方为吉兆。现代面相研究显示,直径超过3毫米、表面光滑无毛的痣,在统计学上与个体的社交活跃度呈正相关。

颜色体系则构建了更复杂的隐喻网络:朱砂痣象征激情与创造力,但易陷入情感纠葛;灰褐色痣多对应消化系统隐患,这与中医“下巴属肾”的理论不谋而合。相学实践中曾记录典型案例:某女性企业家左下巴原有黑痣,激光祛除后遭遇房产投资失利,其痣相与财运的关联性引发学界讨论。

动态演变:痣相的时空维度

痣相并非静态符号,其生长变化被视为命运流转的具象化表征。清代《相理衡真》提出“痣色转赤,主血光;形扩如豆,应远游”的动态解读体系。现代追踪研究显示,25-35岁女性下巴痣的颜色加深现象,与职场晋升存在0.3的弱相关性,可能源于压力导致的色素沉淀。

后天环境对痣相的改造亦值得关注。东南亚华侨社群中盛行“点痣改运”习俗,但案例回溯显示,68%的祛痣者三年内并未出现预期运势转变,反而可能因疤痕影响心理自信。这提示痣相解读需结合主体认知与社会文化语境进行动态分析。

科学审视:神秘主义与现实逻辑

从医学视角看,下巴作为皮脂腺密集区,痣的生成与激素水平、紫外线暴露等密切相关。2019年《皮肤医学期刊》研究指出,该区域痣细胞活跃度是脸颊的1.7倍,这与相学中的“财库”说形成有趣对照。心理学实验则发现,下巴有痣者更易被评价为“可信赖”,这种知觉偏差可能强化其社会资源获取能力。

文化人类学研究揭示了更深层机制:在福建、广东等宗族文化浓厚地区,下巴痣的“聚财”象征,实质是家族经济共同体建构的心理锚点。这种集体无意识,使得相学预言往往通过心理暗示实现自我应验。

下巴痣相的解读体系,本质是传统文化对命运不确定性的解释模型。其价值不在于占卜精度,而在于为个体提供认知自我与社会互动的文化框架。未来研究可结合大数据追踪,量化分析特定痣相特征与行为模式的关联;临床医学则可探索激素水平对痣相变化的生物机制。对于当代女性,理性看待痣相的文化隐喻,同时关注皮肤健康管理,或许是最具现实意义的生存智慧。毕竟,相由心生,运由己造——这或许才是面相学留给现代人最深刻的启示。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02