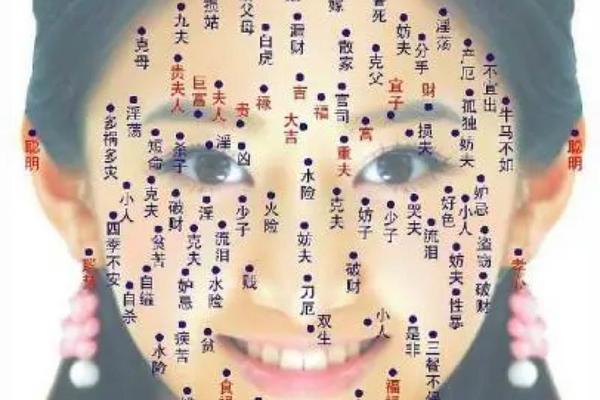

女人痣相准图解大全图片-女人面相痣准吗

在东方传统文化中,面相学承载着数千年的智慧,而痣相作为其重要分支,常被视为解读命运与性格的“密码”。女性痣相尤其受到关注,从古籍到现代网络,各类“痣相图解”层出不穷。有人视其为玄学迷信,也有人将其视为自我认知的参考。那么,女性面部的痣究竟能否揭示命运轨迹?其背后的理论依据是否经得起推敲?本文将从传统理论、吉凶辩证、现代视角及文化差异等多个角度展开探讨。

一、传统痣相学的理论根基

传统痣相学以中医经络学说和五行命理为基础,认为面部痣的位置、颜色与人体脏腑、气血运行密切相关。例如,《黄帝内经》提出“五脏六腑之气皆注于面”,而痣的出现则可能对应脏腑功能的变化。例如,山根(鼻梁根部)有痣的女性被认为“夫运不佳”,这与中医中山根对应脾胃、肝肺功能的观点相呼应。

在命理学中,痣的吉凶还与“相由心生”的哲学观结合。例如,眉毛中的痣象征“手部易受伤”,而耳后有痣则代表“暗藏财”。这些解读往往通过“应痣歌诀”等口诀流传,如“额头膝上面胸前,耳上肩端及肘边”,强调痣与身体各部位的对应关系。尽管现代科学认为痣是黑色素沉淀,但传统理论将其视为命运的外显符号,蕴含着对健康、婚姻、财富的隐喻。

二、吉痣与凶痣的辩证分析

吉痣的特征与寓意

传统认为,吉痣需满足“色泽光润、形状饱满”的条件。例如,耳垂有痣象征福寿双全,嘴唇上有痣则代表“食禄运佳”。隐秘部位的痣(如耳后、腋下)多被视为吉兆,因其符合“藏财纳福”的理念。如网页15提到,女性若在脖子正面或手掌心有痣,则可能嫁入豪门或旺夫益子。

凶痣的判断与避忌

凶痣通常表现为色泽晦暗、形状不规则。例如,眼尾痣被认为易导致“夫妻缘薄”,而鼻头痣则暗示“漏财”。更极端的例子如“哭夫痣”(眼下痣)和“妨夫痣”(山根痣),被认为可能克夫或引发婚姻危机。值得注意的是,凶痣的解读常与古代社会对女性的道德约束相关,例如“嘴唇痣主是非”的论断,实则暗含对女性言行的规训。

三、现代视角下的痣相学再审视

科学与迷信的边界

现代医学证实,痣的形成与遗传、紫外线照射等因素相关,部分痣(如非对称痣)甚至是皮肤癌的预警信号。这与传统痣相学中“凶痣预示灾祸”的结论部分重合,但逻辑截然不同。例如,鼻梁痣被认为“易患胃病”,而医学上鼻梁皮肤问题可能与消化系统无关。

心理学与社会学解读

从心理学角度看,痣相学可能通过“自我实现预言”影响个体行为。例如,自认有“旺夫痣”的女性更积极经营婚姻,而“克夫痣”标签可能导致自卑心理。社会学研究亦发现,痣相文化在东亚社会广泛传播,部分源于人们对不确定性的焦虑,试图通过外在特征寻求安全感。

四、文化差异与个体命运的多样性

东西方文化的碰撞

在西方文化中,面颊痣常被视为性感符号(如玛丽莲·梦露),而传统面相学则认为其易招“桃花劫”。这种差异反映了文化价值观的冲突:东方强调集体命运,西方注重个体审美。

个体差异的不可忽视

即使是同一位置的痣,因肤色、面部比例等差异,其解读也可能不同。例如,网页26提到“右脸痣主贵,左脸痣主福”,但若痣色暗淡或伴随疤痕,则需结合整体面相综合判断。个人努力与环境因素常被传统痣相学忽略,例如“下巴痣主迁动”的结论,在现代社会可能因职业选择而被打破。

五、争议与反思:命运是否由痣定义?

支持者认为,痣相学是古人经验总结,部分案例(如特定痣相与性格的关联)存在统计学意义。反对者则指出,其逻辑链条薄弱,且易助长刻板印象(如“女性嘴角痣主多舌”)。值得注意的是,近年有学者尝试将痣相学与大数据结合,通过分析数万例面相数据验证传统理论,但结果尚未形成共识。

女性痣相学作为传统文化的一部分,既是历史经验的凝练,也承载着社会价值观的投射。其科学性虽存疑,但不可否认其对个体心理与文化认同的影响。未来研究可探索两方面:一是结合医学与遗传学,分析痣相与健康的真实关联;二是从社会学角度,解构痣相文化背后的权力与性别叙事。对于普通女性而言,痣相或许可作为一种自我探索的趣味参考,但命运的真正主导权,始终掌握在自我成长与行动之中。

参考文献与拓展阅读:

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02