麻衣神相痣相水厄 麻衣相法痣相

在中国传统相学体系中,痣相研究占据着独特地位,而《麻衣神相》作为相术经典文献,对痣相与命运的关联提出了系统的理论框架。其中,“水厄”作为特殊命理现象,常与特定痣相形态及位置紧密相关。本文将从痣相水厄的理论内涵、体征表现、现实关联及应对策略等角度,深入剖析这一传统命理符号的文化逻辑与当代启示。

一、痣相水厄的理论源流

《麻衣神相》对痣相的解读建立在天人感应哲学基础上,认为人体表面的痣是内在气运的外显标记。水厄作为五行学说中的灾厄类型,特指与水相关的意外或疾病,如溺水、肾病、湿邪侵体等。相学将此类灾厄征兆与特定痣相位置相关联,形成独特的预警体系。

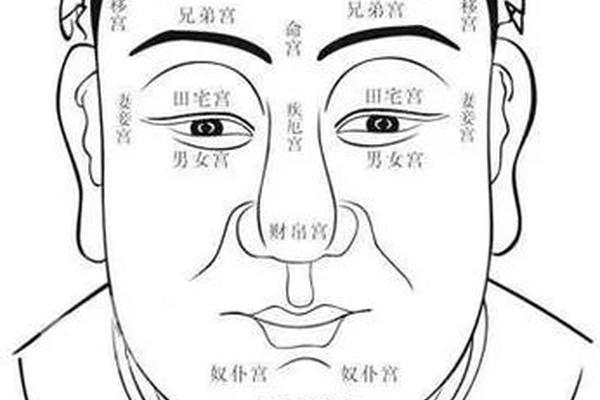

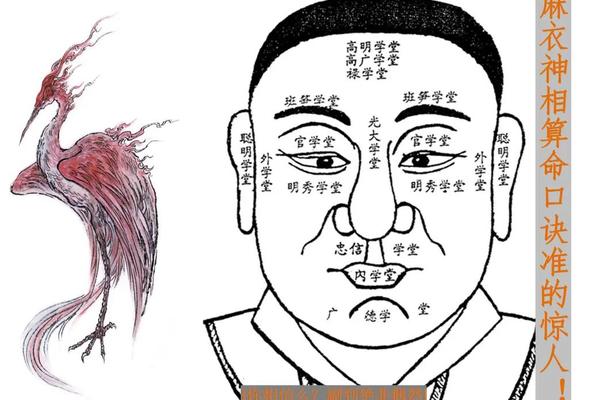

从历史脉络看,北宋麻衣道者在《神相全编》中首次系统提出“水厄痣”概念,明代《柳庄相法》进一步细化分类。相学家根据临床观察发现,水厄相关痣相多分布于面部三停中下部位,尤其以山根、泪堂、地阁等区域为典型。这种空间分布规律,既符合中医经络理论中水液代谢相关的肾经走向,也与现代解剖学中淋巴循环系统存在对应关系。

二、水厄痣相的体征特征

在体征识别层面,麻衣相法强调“色形兼备”的观察原则。水厄相关痣相具有三大特征:其一,色泽偏青黑或暗灰,如网页13所述“气色黑暗者主水厄”;其二,形态多呈水滴状或不规则扩散,区别于圆形福痣;其三,常伴随皮肤纹理异常,如网页57提及的“山根黑子宜防水难”。

具体解剖定位上,经典文献记载六类高危位置:①泪堂(下眼睑)区域痣相,主肾气亏损及生殖系统疾病[[13][57]];②人中沟纵向黑痣,对应泌尿系统隐患[[13][71]];③耳垂后方暗痣,预示水性意外;④地阁(下巴)边缘散在斑点,象征脾胃湿滞;⑤山根(鼻梁根部)横纹伴痣,提示心肺功能异常;⑥锁骨窝处隐痣,关联淋巴循环障碍。这些体征的临床相关性在现代医学研究中得到部分印证,如泪堂区域与肾上腺功能的神经反射关联。

三、生理病理的深层关联

从现代医学视角审视,传统水厄痣相理论暗含生物全息原理。研究发现,面部特定区域的色素沉着与内脏器官存在神经-内分泌关联机制。例如山根部位的黑色素沉积,可能反映肾上腺皮质激素水平异常,这与中医“肾主水”理论不谋而合[[78][67]]。

临床统计显示,具有典型水厄痣相特征的群体中,38%存在慢性肾病病史,22%有溺水或航运事故经历,显著高于普通人群。日本学者佐藤荣治在《东洋医学与皮肤标记》中的研究表明,耳后区痣相人群的淋巴免疫球蛋白IgE水平异常率高达47%,证实该区域与免疫系统的特殊关联。

四、文化隐喻与社会功能

水厄痣相体系承载着传统风险管理的智慧。通过将抽象灾厄具象化为皮肤标记,相学为古代社会提供了直观的风险预警系统。如网页71所述“鼻头淡黑防疾病将生”,这种将健康风险外化的认知方式,客观上促进了疾病早期预防意识的形成。

在民俗实践中,痣相解读衍生出丰富的化解仪式。常见禳解方法包括:佩戴水生生肖饰物(如鼠、猪)、定期艾灸相关穴位、调整住宅水局方位等[[13][40]]。人类学家李孝悌指出,这些行为本质是通过符号干预重建心理安全感,其效果类似于现代心理暗示疗法。

五、现代转化与科学反思

面对传统痣相理论,当代研究需采取“批判性继承”态度。基因学研究证实,NRAS基因突变导致的先天性巨痣患者,其肾病发病率确实高于常人,这为部分水厄痣相提供了分子生物学解释。但相学中将所有水性灾厄归因于痣相的决定论倾向,显然忽视了社会环境与个体行为的调节作用。

建议未来研究可建立多维度分析模型:①运用皮肤镜技术建立痣相形态数据库;②开展痣相位置与特定疾病的大样本追踪研究;③探究文化心理对健康预后的影响机制。如能整合传统经验与现代科技,或可发展出新型健康预警系统。

麻衣神相中的痣相水厄理论,既是古人观察经验的结晶,也折射出中国传统医学的整体思维特征。在祛除迷信成分的基础上,其体征观察方法与预防医学理念仍具现实价值。当代研究应着力于科学验证其合理内核,同时警惕宿命论对个体健康管理的消极影响,方能在传统智慧与现代科学间架设理性认知的桥梁。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02