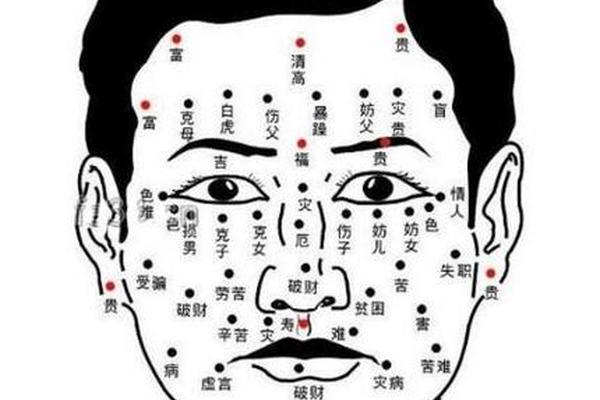

面痣相法(男人面部痣相最新图解)

在中国传统文化中,面相学承载着数千年的观察与经验积累,将人体面部特征与命运轨迹相勾连。面部痣相作为其中重要分支,既被视为“天垂象”的符号,也被赋予性格、健康与运势的隐喻。随着现代心理学与医学的介入,这一古老学说在科学与玄学之间呈现出复杂的张力。本文将从传统面相解读、现代科学视角及文化心理三个维度,系统剖析男性面部痣相的深层内涵。

一、额头痣:事业与亲缘的镜像

传统面相学认为,额头作为“官禄宫”所在,其痣相直接关联事业格局与社会地位。据《男人痣相图解》记载,印堂上方若有色泽光润的朱砂痣,往往预示聪慧过人且易获长辈提携,尤其利于玄学或哲学领域发展。而发际线附近的痣,则被解读为“少小离家”之兆,可能与原生家庭关系疏离相关。这种判断虽缺乏实证,却与当代心理学中“早期依恋模式影响成年后人际关系”的理论存在微妙契合。

现代医学研究指出,额头区域密集分布着前额叶皮层神经末梢,该区域主导决策与判断功能。部分学者推测,特定位置的色素沉积可能与胚胎期神经发育存在关联。如网页47所述,司法从业者若在眼前鼻侧生痣,传统认为可化解刑讼之灾,这或许与职业压力导致的皮肤微循环改变有关。不过此类推论尚需更多分子生物学证据支持。

二、眉眼痣:人际关系的晴雨表

在传统相术中,眉眼被称为“田宅宫”与“妻妾宫”,其痣相被认为深刻影响情感关系。眼尾痣常被视作“桃花劫”象征,如网页2所述,奸门生痣者易陷三角恋情,这与进化心理学中“面部对称性影响性吸引力”的研究结论形成有趣呼应。眉中藏痣则被赋予双重意涵:既主才艺超群,又暗藏水厄风险,这种矛盾性解读或许反映了古人对天赋与灾厄共生现象的经验总结。

近年认知科学发现,眉眼区域是人类识别微表情的核心关注区。瑞士心理学家托多罗夫的实验表明,观察者对眉眼特征的判断一致性高达78%。这或可解释为何传统相术特别重视该区域——眉眼动态确实承载着丰富的情感信息。例如网页16提到“眉前有痣易交损友”,从行为经济学角度看,或源于面部特征引发的认知偏差影响社交选择。

三、鼻唇痣:财运与健康的密码

鼻部在相学中对应“财帛宫”,其痣相历来备受关注。鼻翼痣被认为导致“财来财去”,这与现代消费心理学中的冲动型人格特征存在潜在关联。网页47特别指出,鼻头痣在43岁易引发配偶健康问题,这种年龄特异性警示,或许源自古代统计学对中年危机现象的经验归纳。值得关注的是,医学研究已证实鼻部皮肤与消化系统存在胚胎同源性,部分胃病患者确实出现鼻部色素异常。

唇周痣相则涉及更复杂的象征系统。上唇痣主“食禄运佳”,下唇痣却暗示“劳碌命”,这种分野可能源于古代社会阶层差异——上层阶级注重礼仪约束(上唇),劳动者常需开口劳作(下唇)。现代营养学发现,唇部毛细血管密度与代谢水平相关,或间接影响个体精力状态,这为传统解读提供了新的科学注脚。

四、颧骨与下巴:权势与根基的象征

颧骨在相学中代表权力掌控,相关痣相多被赋予社会属性。网页1所述“颧骨生痣不宜合伙”,恰与现代管理学中的权力距离理论暗合——面部特征引发的权威认知偏差,可能影响团队协作效能。而下巴作为“地基”所在,其痣相关联不动产运势,这或许折射出农耕文明对土地依附的集体记忆。医学解剖学显示,下颌骨形态确实与睾酮水平相关,后者直接影响个体的竞争性与领地意识。

值得注意的是,传统相术对“色泽”的强调暗含光学原理。如网页2所述“黑如漆、赤如泉”为吉兆,现代皮肤科学证实,良性痣的色素均匀度与黑色素细胞活性相关,而细胞活性又受内分泌调节,这为“气色论”提供了物质基础。不过将色泽与道德评判直接挂钩,则显露出前科学时代的认知局限。

男性面部痣相学作为传统文化符号系统,既包含先民对生命现象的朴素观察,也掺杂着神秘主义想象。现代科学已部分验证其经验价值——如特定痣相与激素水平、神经发育的关联——但更多解读仍需谨慎对待。未来研究可加强跨学科合作,运用大数据分析痣相分布规律,结合基因测序探索遗传标记,同时借助认知实验解码面部特征的心理学效应。对于公众而言,理性看待痣相文化,既不失为认识自我的独特视角,也需警惕机械决定论的认知陷阱。正如《周易》所言:“观乎人文,以化成天下”,在传统智慧与现代科学的对话中,或可孕育出更具人文关怀的生命解读范式。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02