痣相是好事还是坏事呀 长痣与命运是迷信吗

2025-04-01 18:55:57

编辑:遁地八字网

浏览:

11 次

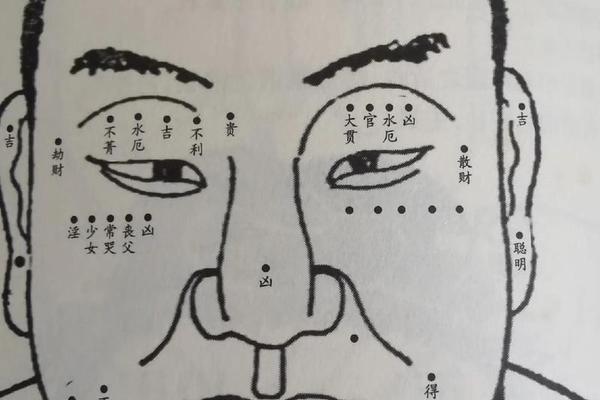

痣相学作为传统文化的一部分,既有其历史渊源和心理学意义,也存在显著的迷信成分。结合科学、医学及文化视角,可以从以下几个方面分析其本质:

一、痣相学的迷信性与科学批判

1. 缺乏科学依据

从医学角度看,痣是皮肤黑色素细胞的良性聚集,其形成主要与遗传、紫外线暴露等因素相关,与性格、命运并无直接联系。现代医学更关注痣的健康风险(如黑色素瘤),而非其象征意义。

2. 传统解读的模糊性与心理暗示

痣相学中的“吉痣”或“凶痣”多采用模糊描述(如“富贵”“感情波折”),符合心理学中的巴纳姆效应(人们倾向于接受笼统描述)。例如,额头痣被解读为“智慧”,可能促使个体更自信,间接影响行为。

二、痣相学的文化意义与心理学价值

1. 历史传承与社会心理需求

痣相学源于古代中医和相术,反映了“天人合一”的哲学观。例如,古人认为痣是命运的“标记”,通过位置、颜色推测人生轨迹。

2. 心理暗示与自我实现预言

若个体相信某颗痣象征好运(如“耳垂痣聚财”),可能更积极争取机会;反之,认为“凶痣”可能引发焦虑,间接影响决策。这种心理作用类似自我实现预言。

三、如何看待痣相与命运的关系?

1. 理性区分科学与迷信

2. 痣相的“好坏”因人而异

四、总结与建议

1. 健康优先:定期检查痣的变化,关注医学警示信号,而非命运预言。

2. 文化包容:尊重痣相学的文化价值,但避免被其束缚决策,理性看待“吉凶”。

3. 心理调适:利用积极的心理暗示(如视痣为“独特标记”),避免负面标签影响心态。

结论:长痣本身既非绝对的好事或坏事,其与命运的关联更多是文化建构和心理作用。科学上应关注健康,文化上可适度借鉴,但需警惕过度迷信。

来源:遁地八字网:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02