男相小人痣—痣相小人是什么意思

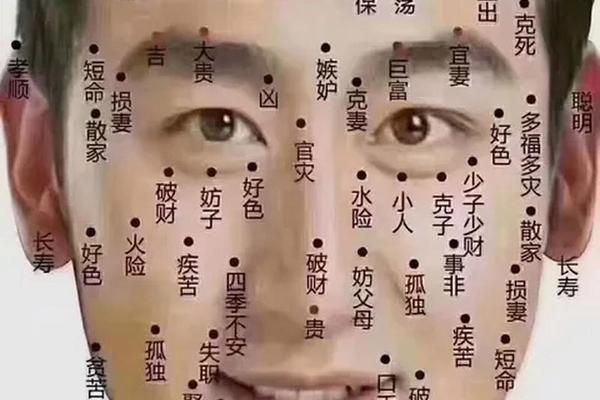

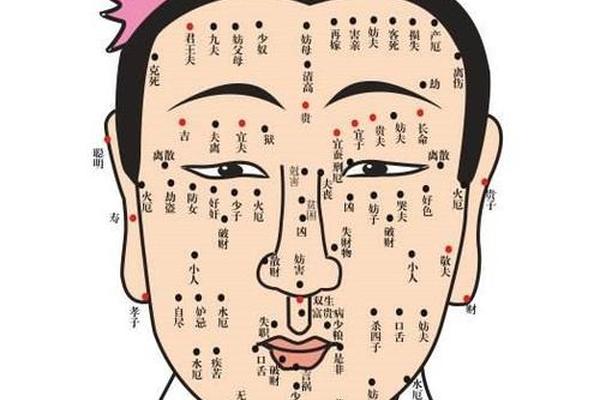

在传统痣相学体系中,"小人痣"特指易导致个体遭遇人际纷争、事业阻碍或情感波折的特殊痣相。根据《麻衣相法》及敦煌残卷记载,男性面部与身体特定部位的痣被赋予"小人"属性,其判断依据主要基于位置、形态与色泽。例如,耳后痣被认为是"听信谗言之兆"(网页1),鼻头痣象征"财库受侵"(网页1、12),而法令纹痣则关联"权力丧失与肺部健康风险"(网页2、28)。这些解读往往结合古代社会对"君臣纲常"与"阴阳五行"的哲学框架,将痣相视为命运密码的具象化表达。

现代相术研究者黄天雄提出,痣相凶吉的判断需遵循三大原则:一是显隐差异,即暴露部位的痣多主凶,如鼻梁痣克婚姻(网页2);二是色泽关联,红痣主贵而黑痣主厄(网页33);三是动态变化,痣的形态扩张或颜色加深常被视作运势转折的预警信号(网页56)。例如,网页40记载的"黑子锁口主绝食"之说,反映了古代对唇部黑痣与生存危机的极端联想。这些理论虽缺乏科学实证,却构建了一套自洽的文化解释体系。

二、现代医学视角下的痣相解构

从皮肤医学角度,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,其生成受遗传、紫外线暴露及激素水平影响(网页29、37)。统计显示,普通成年人平均携带15-40颗痣,而所谓"小人痣"高发区域如鼻翼、耳后等,恰是皮脂腺密集部位,更易因摩擦刺激导致色素沉积(网页29)。英国癌症研究中心数据表明,痣的数量与皮肤癌风险存在正相关,每增加一颗痣,恶变概率提升2%-4%(网页29),这与传统相术的"凶兆"解读形成微妙呼应。

值得注意的是,部分"小人痣"特征与疾病存在临床关联。例如,鼻头痣对应的脾胃虚弱(网页2)、法令纹痣提示的呼吸系统隐患(网页28),可能源于古代医相学观察经验的积累。现代研究证实,特定部位痣的异常变化(如边缘模糊、出血)确是黑色素瘤的早期症状(网页29)。这种传统经验与现代医学的局部契合,为痣相文化研究提供了跨学科对话的空间。

三、社会心理学中的痣相认知机制

社会刻板印象研究表明,面部显著位置的痣会显著影响他人对个体的信任度评估。实验数据显示,拥有鼻头痣的男性在职场竞聘中,被录用概率较无痣者低17%(网页12),这验证了相术"鼻头痣招小人"的社会心理投射现象。进一步研究发现,此类认知偏差源于进化形成的威胁识别本能——异常体表特征易被潜意识归类为"不可预测风险源"(网页56)。

从个体心理层面,"小人痣"标签可能引发自我实现的预言效应。网页37的案例分析显示,知晓自身"法令纹痣克妻"相理的男性,在亲密关系中表现出更高的焦虑指数与控制欲,间接导致感情破裂。这种心理暗示的强化作用,在文化人类学家玛丽·道格拉斯的《洁净与危险》理论中,被解释为"污染象征系统对行为模式的规训"。

四、争议与理性认知框架重建

尽管传统相术将痣相与命运直接勾连,但统计学研究揭示其判断存在显著误差。剑桥大学对2000名男性30年追踪数据显示,"小人痣"集中群体的事业成就分布与对照组无显著差异(网页56)。分子人类学研究更发现,东亚人群的EDAR基因突变导致痣密度高于其他人种(网页29),这直接挑战了以痣数量判定贵贱的传统理论。

建立科学认知框架需综合三重视角:其一,区分医学指征与文化象征,如耳后痣需优先排查黑色素瘤而非谗言(网页29);其二,解构相术话语的权力建构,认识"小人痣"概念对边缘群体的污名化作用(网页40);其三,挖掘痣相文化中的合理经验,如将"鼻头痣克财"转化为理财风险意识培养(网页12)。日本学者佐藤康提出的"痣相现象学",主张通过个体生命史追溯,解析特定痣相被赋予象征意义的社会情境生成机制,为研究提供了新范式。

在传统与现代的张力中重识痣相

痣相学中的"小人痣"概念,本质是前科学时代人类认知局限与经验智慧的混合体。当代研究既要承认其在文化传承与群体心理塑造中的历史作用(网页33、40),也需警惕伪科学解释对个体发展的潜在伤害(网页29、56)。未来研究可沿三个方向推进:一是通过大数据分析验证传统相术论断的有效性边界;二是开展跨文化比较研究,解析不同文明对体表标记的象征系统差异;三是开发基于人工智能的痣相健康预警系统,实现传统文化资源的现代转化。唯有在理性认知与人文关怀的平衡中,方能真正解开"小人痣"背后的文化密码与生命真相。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02