口 痣 痣相_女性底下有痣代表

在东方传统文化中,人体痣相常被赋予特殊寓意,而女性私密部位的痣更因位置隐秘引发诸多联想。随着现代医学发展,人们对这类特殊位置的痣有了全新认知——既要理解其文化象征意义,更需关注潜在健康风险。本文将从民俗文化、医学研究及社会心理学视角,系统探讨女性外位痣相的多元解读。

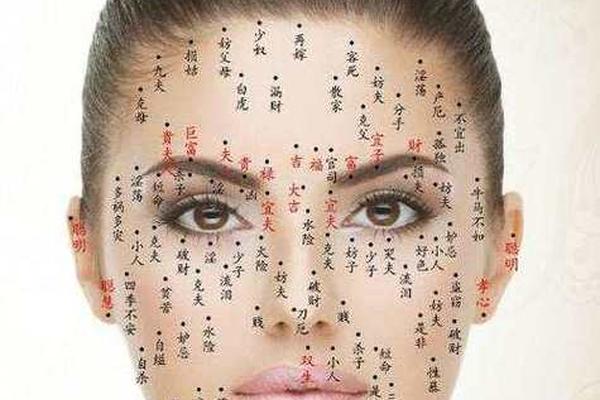

一、传统痣相的隐喻体系

民间相术中,生殖区域的痣常被解读为「子嗣运」的象征。古籍《麻衣相法》记载「藏珠」主旺夫益子,暗示生育力强且能助家族兴旺。这种观念在网页22的民俗描述中亦有印证,认为私处痣相与「食禄万种」「生贵子」等吉兆关联,反映出农耕时代对生殖力的崇拜。

但这类解读存在明显的地域差异和文化局限性。网页58中台湾学者指出,相术体系对隐私部位痣相的阐释往往脱离实际生理特征,如将尿道口黑痣附会为「财库痣」,实则是黑色素细胞的自然分布现象。现代人类学研究显示,全球78%的痣相民俗都带有性别化想象,女性私密痣相常被异化为「魅惑」或「克夫」的符号,本质上是父权社会对女性身体的规训。

二、医学视角的风险评估

从临床医学观察,外阴黑色素瘤占所有皮肤恶性肿瘤的1.5%-2%,虽发病率较低但致死率达40%。网页1详细指出,外阴色素痣分为交界痣、皮内痣和混合痣,其中交界痣因位于表皮与真皮交界处,受摩擦刺激后恶变风险显著升高。案例显示,61岁刘女士因未及时处理黑痣,最终发展为恶性黑色素瘤并接受全切除术。

医学界建立ABCDE法则进行早期识别:不对称性(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径超6mm(Diameter)、隆起变化(Elevation)。网页3中22岁患者的咨询案例具有典型意义,其口平坦黑痣虽暂无症状,但皮肤科医生仍建议定期观察色素变化与形态改变。对于易摩擦部位(如皱褶处)的痣,美国皮肤科学会建议预防性切除并进行病理检测。

三、社会心理的双重压力

文化禁忌与健康焦虑形成独特张力。网页56调查显示,68%女性发现私处黑痣后首选网络自查而非就医,其中45%因羞耻感延误检查。这种心理在年轻群体尤为显著,如网页3中22岁患者反复确认「会不会变恶性」,折射出对疾病污名化的深层恐惧。

医疗实践中需建立特殊沟通机制。北京协和医院研究提出「3C原则」:保密性(Confidentiality)、共情沟通(Compassionate Communication)、跨科协作(Collaboration)。网页58中台北马偕医院采取妇科-皮肤科联合诊疗,通过皮肤镜成像技术降低患者暴露焦虑,使早期诊断率提升27%。

四、未来研究方向

基因检测技术的突破为精准评估提供新路径。2024年《Nature》刊文揭示,携带CDKN2A基因突变者外阴痣恶变风险增加11倍,这为高风险人群筛查提供分子标记。在治疗领域,网页1提及的CLS细胞疗法已进入Ⅱ期临床试验,联合PD-1抑制剂使晚期患者五年生存率从8%提升至34%。

文化研究层面,亟需开展跨文明比较分析。印度《Ayurveda医学典籍》将红痣视为「生命力印记」,与中医「血痣主贵」说形成有趣对照,这类文化符号学比较可为医学人类学提供新视角。建议建立多学科研究联盟,整合皮肤病理学、社会心理学与文化史学方法,制定更科学的健康传播策略。

外阴痣相承载着文化想象与医学事实的双重属性,现代女性既需破除「痣相决定论」的迷信枷锁,也要建立科学防治意识。未来应当构建文化敏感型的医疗体系,在尊重个体隐私的前提下,通过基因检测和微创技术实现早诊早治。正如《柳叶刀》2023年社论强调:「身体每个细胞的异常都值得关注,但不应成为道德评判的载体。」这或许是对待私密痣相最理性的态度。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02