眼角有颗痣克夫相 在眼角有痣代表什么

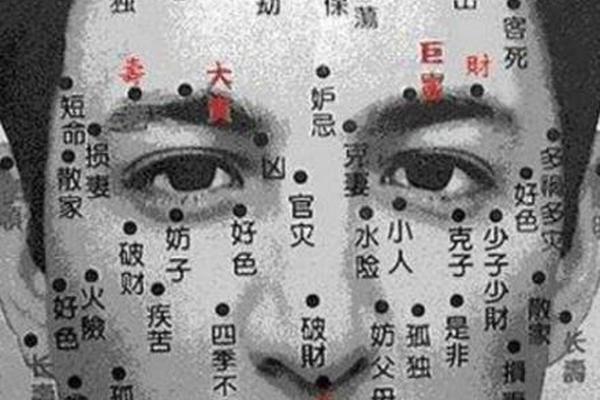

在传统面相学中,眼角被称为“夫妻宫”或“奸门”,其痣相被认为与婚姻、情感及家庭运势密切相关。尤其是女性眼角的痣,常被贴上“克夫相”的标签。这种观点源于古代对男女关系的命理推演,认为痣的位置会通过“气运”影响伴侣的健康与事业。例如,左眼角(奸门)的痣被视为夫位受侵,可能导致丈夫中年运势下滑,而右眼角的痣则被认为会影响子嗣繁衍。

这种命理逻辑的底层依据是“气脉相通”理论——面部特定区域对应人体脏腑与命运轨迹。眼尾至太阳穴的夫妻宫若出现痣斑,象征情感纽带存在裂痕,易引发夫妻矛盾或第三者介入。例如《子平真诠》指出,奸门痣会削弱婚姻稳定性,甚至导致多次婚变。这种说法在民间广泛流传,成为女性点痣美容的重要动因之一。

痣相细分:位置与形态的吉凶密码

眼角痣的吉凶并非一概而论,其具体含义需结合位置、颜色及形态综合判断。内眼角痣(靠近鼻梁)多与情感细腻度相关,传统认为此处痣色红润者易获异性青睐,但若呈青黑色则可能陷入多角恋情。外眼角痣(靠近太阳穴)在面相学中争议最大:左外眼角痣被称为“桃花劫”,象征情感纠葛;右外眼角痣则可能关联事业机遇,古籍记载“经商大户”常在此处长有经营痣。

从形态学角度,圆形或椭圆形的痣被视为良性标志,而三角形或不规则痣则被归为凶相。例如下眼睑中央的泪痣(滴泪痣),若色泽乌亮,传统认为其主人情感丰沛但易为情所困;若痣体灰暗且边缘模糊,则可能预示健康隐患或家庭失和。这些细分规则体现了传统命理对“象形取义”思维的运用,将痣的物理特征与命运象征强行关联。

现代科学视角下的祛魅与重构

现代医学证实,痣的本质是皮肤黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,其位置与形态由胚胎发育期黑色素细胞迁移路径决定,与命运吉凶无必然联系。统计学研究显示,眼角痣与婚姻稳定性之间并无显著相关性,所谓“克夫”效应更多源于心理暗示与社会偏见。例如,拥有醒目眼角痣的女性可能在婚恋市场遭遇隐性歧视,这种社会压力反而间接影响其情感选择。

心理学研究进一步揭示了痣相文化的认知偏差机制:人类大脑倾向于通过“模式识别”将随机现象赋予意义。当个体遭遇情感挫折时,容易将原因归咎于可见的生理特征(如痣),从而形成自我验证的预言效应。这种心理机制解释了为何传统痣相学说能在缺乏科学依据的情况下持续流传。

文化比较:东西方痣相观的差异与融合

东方痣相学强调痣的“命运标记”属性,而西方相术更关注其审美意义。在文艺复兴时期的欧洲,女性故意绘制“美人痣”以增强魅力,这种习俗与东方“点痣改运”形成鲜明对比。值得注意的是,当代全球化背景下,两种文化出现交融趋势:西方占星术开始借鉴东方面相理论,将眼角痣与星座宫位结合解读;东方年轻群体则更多从审美角度看待痣相,催生了“泪痣妆”等流行文化现象。

民俗学研究发现,痣相禁忌的强度与地域经济发展水平呈负相关。在经济欠发达地区,“克夫痣”等传统观念仍具较强约束力;而在都市化进程中,个体更倾向用医学美容手段自主决定痣的去留。这种变迁揭示了身体认知从“命定论”向“自主权”的范式转移。

理性认知与未来研究方向

综合传统命理与现代科学视角,眼角痣的象征意义本质是社会文化建构的产物。其“克夫”标签源于古代男权社会对女性身体的规训,而当代解读应剥离迷信色彩,回归个体自主选择。建议未来研究可从两方面深入:一是通过大数据分析痣相与性格特质的统计学关联,例如追踪10万例眼角痣拥有者的人格测评数据;二是开展跨文化比较研究,揭示不同社会结构中痣相意义的生成机制。

医学领域则需加强公众教育,明确痣的健康风险判断标准——关注短期内的形态变化(如直径超过6毫米、边缘不规则)而非先天位置。唯有打破命理思维的认知枷锁,才能实现从“相由天定”到“相由心生”的真正跨越。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02