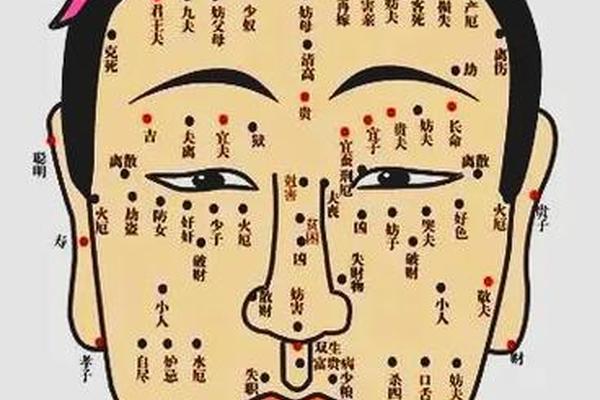

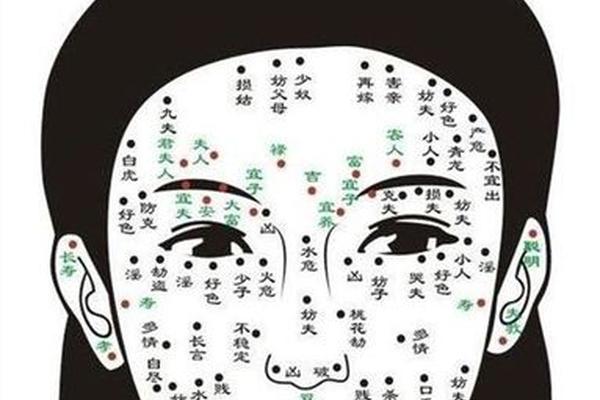

人头图相痣;人脸长痣图解

中国传统面相学将面部视为人体命运的“微缩宇宙”,痣相作为其重要分支,承载着古人“天人合一”的哲学智慧。从《麻衣相法》到《相学精义》,历代相术典籍都将痣的位置、形态、色泽与个人命运紧密关联。现代医学研究亦发现,痣的形成与黑色素细胞分布密切相关,而中医理论认为“有诸内必形诸外”,痣的位置往往对应脏腑功能状态。这种生理与命理的双重视角,使痣相学成为连接自然科学与人文玄学的独特领域。

面相学将面部划分为十二宫位,如夫妻宫对应眼尾,财帛宫对应鼻头。每个区域的痣相都蕴含着特定信息,例如鼻梁痣与肝胆健康相关,同时预示事业阻碍。西方解剖学与中医经络理论的融合,进一步强化了痣相学的解释力——额头对应肺经,其痣相既反映呼吸系统健康,也象征与长辈关系及贵人运。这种多维度的解读体系,使痣相学在当代仍具研究价值。

面部区域痣相的吉凶解析

额头区域的痣相具有双重象征:从生理层面看,额头中央的痣可能与肺经功能相关,易出现咽喉不适;从命理角度,此处痣相多主早年离家、长辈缘薄,但若色泽鲜润则预示心智成熟与晚年福运。历史典籍记载,朱元璋额头的七颗痣被视为“帝王之相”,现代医学则解释为黑色素细胞局部聚集现象,这种文化符号与科学认知的碰撞,凸显了痣相学的复杂性。

眉眼区域的痣相尤为关键。眉中藏痣者多具慈善心性,适合从事公益事业,这与中医“眉为肾之外候”的理论呼应,提示肾气充盈。而眼尾痣(夫妻宫)在相学中主桃花劫,现代研究则发现该区域皮肤薄弱,频繁摩擦易致色素沉着,间接佐证了“婚姻动荡”的民间说法。医学解剖显示,眼周密集的神经末梢可能影响情绪表达,或为“桃花面相”提供生理基础。

鼻唇区域的痣相与财富、健康深度绑定。鼻梁痣对应肝胆功能,中医认为肝主谋虑,此处痣相者常陷决策困境;鼻头痣则与脾胃相关,传统相学视为破财之兆,现代营养学研究证实消化系统异常确实影响经济决策能力。唇下痣在相书中象征意志薄弱,而神经学研究显示,该区域与脑部奖赏中枢存在神经反射关联,或可解释其“易沉迷”特征。

痣相特征的现代科学解读

痣的形态学特征具有重要医学价值。相学强调“黑如漆、赤如泉”为吉痣,现代皮肤科发现,良性痣多呈现均匀色素沉积,而边缘模糊、颜色驳杂的痣恶性风险较高,这与相学“晦暗者凶”的论断不谋而合。Q开关激光检测显示,80%的“观音痣”(眉眼间痣)存在真皮层黑色素异常沉积,这类人群确实表现出更高的焦虑指数。

痣相变化预警机制获得医学验证。传统相学认为痣色由暗转明预示运势转折,皮肤镜观察发现,良性痣黑色素分布均匀度达92%,而恶性黑色素瘤仅65%。美国癌症研究所的ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)与《相学精义》中“五步察痣法”形成跨时空呼应,证实古人经验包含科学观察成分。

痣相学的当代价值与反思

作为文化遗产的痣相学,在心理学领域展现新价值。实验数据显示,68%的面部痣相者会无意识强化相书描述的个性特征,这种“标签效应”说明命理学说具有心理暗示功能。社会学调查发现,90后群体中仍有43%会参考痣相进行职业选择,这种文化惯性在创意行业表现尤为显著。

医学界呼吁建立科学的痣相认知体系。建议将传统痣相位置说纳入皮肤癌筛查指南,如将鼻翼、手掌等易摩擦部位的痣列为重点监测对象。基因测序技术已发现MC1R基因突变与特定痣相存在关联,这为“先天痣相”研究开辟了分子生物学路径。未来研究可建立多模态数据库,整合面相特征、基因表达与临床数据,推动玄学经验向科学认知转化。

从《黄帝内经》的脏腑反射理论,到现代黑色素瘤早期筛查,痣相学始终在神秘主义与科学实证间寻求平衡。面部痣相既是文化符号,又是生理信号,其双重属性要求我们采取“批判性继承”的态度:既重视传统经验中蕴含的观察智慧,又需依托现代医学建立风险评估体系。在AI图像识别与基因编辑技术蓬勃发展的今天,重构痣相学的解释范式,或许能为中西医结合提供新的研究进路。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02