痣相是玄学-相学上瘊子和痣的区别

在中国传统文化中,人体皮肤上的印记常被赋予吉凶祸福的象征意义,痣相学便是这一观念的典型代表。从《周易》的阴阳五行到民间流传的面相口诀,痣的位置、形态甚至颜色都被视为解读命运密码的线索。相较于现代医学对色素痣(痦子)与瘊子(寻常疣)的病理学定义,玄学视角下的痣相体系构建了一套独特的诠释逻辑,将生理特征与人生际遇紧密关联。本文通过医学与相学的交叉视角,剖析二者在文化隐喻中的深层差异。

一、形态与成因的玄学隐喻

从医学角度,痣是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤肿瘤,表面光滑且边界清晰,根据深度可分为交界痣、混合痣和皮内痣。瘊子则由人瘤病毒(HPV)感染引发,呈现粗糙的颗粒状或菜花状突起,具有传染性和扩散性。这两种截然不同的病理特征,在相学中被演绎为截然不同的命运符号。

相学典籍《麻衣相法》记载:"痣显贵气,疣藏凶兆"。光滑圆润的痣被视为"福星",特别是眉心的朱砂痣常被解读为智慧与官运的象征。而瘊子因表面凹凸不平的病理特征,在相书中多与"坎坷""阻滞"相关联。明代相士袁忠彻在《古今识鉴》中特别指出:"疣生显处,主劳碌奔波",认为面部瘊子会影响仕途发展。这种将病理特征符号化的过程,本质上是对未知疾病机理的合理化解释。

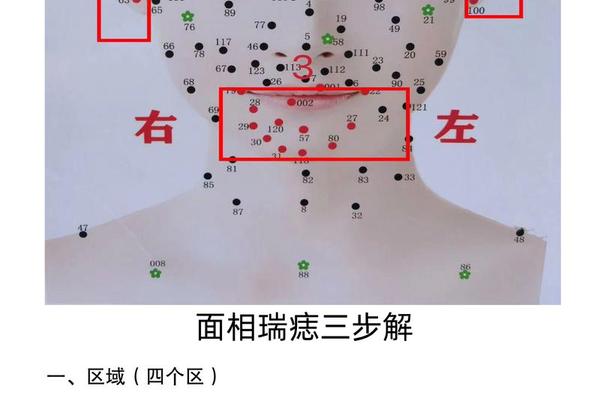

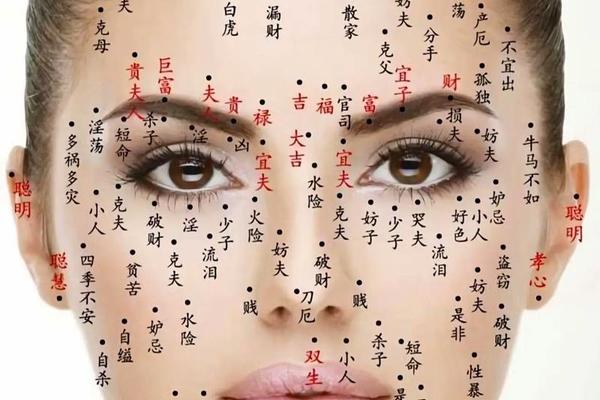

二、位置分布与命运关联

相学体系对皮肤印记的解析存在严格的空间分野。《痣相大全》将人体划分为十二宫位,仅面部就有命宫、财帛、疾厄等细分区域。以背部为例,脊柱中段的瘊子被视作"龙骨护体",预示着事业通达,而肩胛骨附近的则被解读为"负重之相",象征一生劳碌。这种空间象征系统与中医经络学说存在隐秘关联,如足底瘊子在相学中对应"踏星格",但在医学视角下,该部位因摩擦存在较高癌变风险。

现代田野调查显示,相学对特殊位置的解释具有明显地域差异。在江浙地区,耳垂瘊子被视作"聚财珠",而岭南民间则认为是"漏财兆"。这种文化认知的分歧,折射出地方性知识体系对医学现象的多元化阐释。值得注意的是,相学特别强调"显隐之别",衣冠遮蔽处的瘊子多作吉解,这与医学界关注摩擦部位病变的临床思维形成有趣对照。

三、治疗禁忌与命理干预

现代医学对瘊子建议激光或冷冻治疗,对特殊部位的痣主张手术切除。但相学体系发展出独特的处置禁忌:眉宇间的"福痣"不可祛除,否则会"破运败财";而足心的"厄疣"必须点去,以防"霉运扎根"。清代《相理衡真》记载的"点痣改运"案例中,甚至详细规定了农历时辰与祛除方位的关系。

民间疗法中,荆芥汁除瘊、狗尾草点痣等偏方,本质上是对植物药理作用的经验性认知与命理观念的混合产物。相学从业者常将治疗过程仪式化,如在祛除"凶疣"时配合符咒焚烧,这种将医学行为神秘化的做法,反映了传统文化中"医巫同源"的历史遗存。值得注意的是,相学对瘊子治疗时机的选择标准——"春除病气,秋改运程"——暗合中医"天人相应"的理论框架。

四、颜色纹理的象征系统

相学对皮肤印记的色彩辨析达到极致精微的程度。明代《神相全编》将痣色分为九品:赤如珊瑚主贵,黑如漆者主富,而灰褐杂色多作凶解。这种色谱象征与中医五色诊法存在理论同构,如红色对应心火旺盛,黑色关联肾气盈亏。瘊子因多呈肉色或棕褐,在相书中被归入"土形",常与田宅、祖业产生关联。

纹理解读更展现相学的想象创造力。表面光滑的皮内痣被称作"玉盘承露",象征财富积累;而伴有毛发的美人痣则被赋予"灵秀之气"。瘊子的角质化表面在相学中衍生出"命途多舛""时运不济"等消极解读。这种将生物特征符号化的过程,本质上是通过类比思维建立的身体叙事体系。

痣相学作为传统文化的重要组成部分,构建了独特的身体符号阐释系统。尽管现代医学已明确瘊子与痣的病理学差异,但相学体系仍通过文化惯性持续影响着大众认知。这种认知的双重性提示我们:在科学传播过程中,需要重视文化心理的疏导而非简单否定。未来研究可深入探讨相学话语的建构机制,及其在当代健康观念形塑中的隐性作用,为医学人类学研究提供新的视角。对于普通民众,理解这些皮肤印记的医学本质,同时欣赏其文化象征意义,或许是最理性的认知方式。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02