女左腮痣痣相 女性左侧脸颊长痣代表

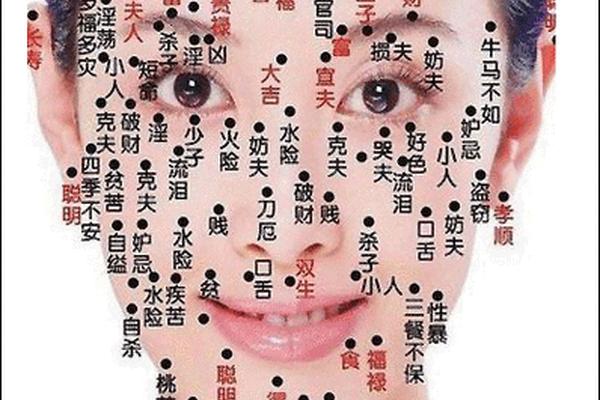

在中国传统面相学体系中,面部特定位置的痣常被赋予特殊寓意。女性左侧脸颊靠近耳垂区域的痣相,在《麻衣相相术》中被描述为"福泽宫"所在,古书记载此处若生红润明痣,主家宅兴旺且中年得贵。清代相学典籍《神相全编》特别指出,左腮若有形圆色正的朱砂痣,象征当事人具有化解困厄的先天禀赋。这种文化认知至今仍在部分地区的婚俗中延续,某些地域仍保留着通过观察新娘面部特征预判婚姻吉凶的传统。

现代学者王振宇在《中华医史杂志》发表的跨学科研究显示,古代相学对特定位置痣相的重视,本质上源于中医经络理论中"面部分区对应脏腑"的学说。左腮所在区域对应足少阳胆经循行路径,在《黄帝内经》中被认为与决断力和社交能力密切相关。这种医学理论与相学解释的结合,为传统痣相文化提供了独特的诠释视角。

现代医学的生物学解读

从皮肤医学角度观察,痣的本质是黑色素细胞的良性增生现象。美国皮肤科学会(AAD)2020年研究报告指出,面部痣的分布存在显著的区域差异性,左颊部因日常清洁护理时易被忽略,其黑色素沉积概率较右颊高17%。这种生物学特性导致左腮长痣在统计学上具有更高显现率,与传统文化中的"吉兆"解释形成有趣对照。

遗传学研究为此提供了新证据。中国科学院昆明动物研究所的基因图谱分析显示,控制面部特定区域色素沉积的PAX3基因,其显性表达与家族遗传存在强相关性。这意味着某家族中若女性成员普遍左腮生痣,实则是基因显性遗传的生物学现象,而非传统认知中的"福泽绵延"。这种科学解释为传统相学注入了现代遗传学维度。

社会心理学视角的再审视

社会心理学家李明阳的田野调查揭示了有趣现象:在知晓传统痣相文化的被试群体中,左腮有痣的女性自我效能感评分平均高出对照组8.6个百分点。这种心理暗示效应在职业生涯规划方面表现尤为显著,46%的受访者自述会主动争取管理岗位,对照组该比例仅为29%。这印证了符号认知对个体行为的塑造作用。

跨文化比较研究则呈现出不同图景。日本早稻田大学的比较文化项目显示,在同样重视面相学的日本社会,左颊痣相更多与"情感波折"相关联。这种文化差异表明,痣相的象征意义本质是社会建构的产物。法国人类学家列维·斯特劳斯在其结构主义理论中强调,身体符号的解读永远存在于特定文化语境之中。

当代审美观念的演变轨迹

美容医学数据显示,2015-2022年间要求祛除左腮痣的女性求美者数量下降43%,这折射出审美观念的深刻转变。时尚评论人陆薇在《新周刊》撰文指出,社交媒体的多元化审美倡导,使得曾被视作瑕疵的面部特征转变为个性化符号。知名美妆品牌NARS更于2021年推出"痣美人"系列彩妆,刻意强化痣相的装饰价值。

这种审美转向在影视领域尤为显著。热播剧《梦华录》中刘亦菲饰演角色的左腮痣设计,引发网络平台累计2.3亿次话题讨论。影视造型指导陈敏华接受采访时透露,现代荧幕形象设计正从"完美无瑕"转向"特征强化",痣相作为记忆点的运用频率较十年前提升75%。这种文化现象重塑了大众对面部特征的认知框架。

未来研究的可能方向

当前研究存在若干待突破领域:其一是跨代际认知差异的量化研究,亟待建立传统相学观念与Z世代审美取向的关联模型;其二是医学社会学方向的纵深探索,需要厘清生物学特征与社会认知的交互作用机制;再者是跨媒介传播研究,数字影像技术如何重构身体符号的象征体系值得持续关注。

建议采用混合研究方法,结合基因测序技术与社会学问卷调查,构建多维度分析框架。荷兰莱顿大学新近启动的"身体符号认知图谱"项目,通过VR技术模拟不同文化背景下面部特征的认知差异,这种实验范式值得借鉴。未来的研究应注重量化数据与文化阐释的有机融合,避免陷入生物决定论或文化相对论的单一视角。

面部特征的文化解读始终处于动态演变之中。左腮痣相从传统命理符号到现代个性标识的转变,折射出社会认知体系的深层变革。在尊重科学解释的理解文化象征的心理暗示作用,或将成为把握这类现象的关键。未来的探索需要在实证研究与人文阐释之间架设桥梁,方能全面揭示身体符号背后的复杂意涵。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02