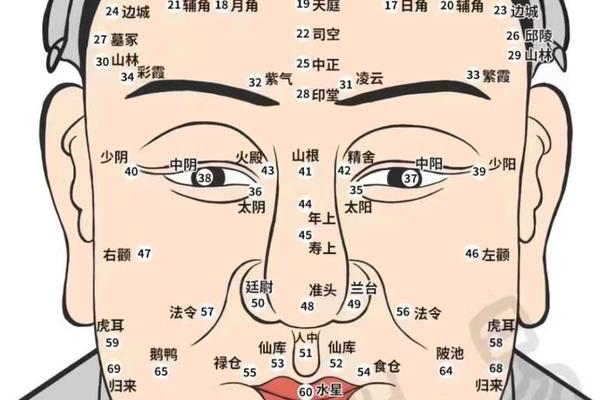

面部痣相科学么;男面部痣相解析图

在中国传统文化中,面部痣相学承载着数千年的民间智慧,人们通过观察痣的位置、形状和颜色,试图解读个体的命运轨迹与性格特质。男性面部痣相图解作为其中的重要分支,常被赋予事业、情感、健康等多维象征。随着现代科学的发展,痣的形成机制与医学意义逐渐明晰,传统解读与科学认知的碰撞引发了深刻讨论。本文将从文化根源、科学视角、象征体系及现实应用等角度,剖析面部痣相学的复杂面向。

痣相学的文化根基与历史演变

痣相学的起源可追溯至先秦时期,《黄帝内经》中已有关于体表特征与健康关联的记载。古代医家将人体视为“小宇宙”,认为面部痣的位置对应着天象星宿,如额头象征紫微垣,下巴对应地阁星,形成天人合一的解读逻辑。在男性面相体系中,痣的吉凶判断融合了阴阳五行学说,例如左脸属阳主事业,右脸属阴主家庭,这种划分体现了古代社会对男性角色的定位。

宋代相术典籍《麻衣相法》系统化地将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。如印堂(两眉之间)的痣被赋予“贵气”象征,认为此处有痣者易得权势;而颧骨痣则与掌控力相关,暗含“掌印之相”的隐喻。这些理论不仅成为民间婚配、择业的参考依据,更在《冰鉴》等著作中发展为观人术,被曾国藩等历史人物应用于人才选拔。

现代医学对痣相学的审视

从生物学角度,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤肿瘤,其分布受基因调控和紫外线暴露影响。研究表明,正常成年人平均携带15-20颗痣,且约50%的黑色素瘤源于新发痣而非既有痣。医学界通过ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径过大、快速演变)评估痣的恶变风险,这与传统吉凶判断存在本质差异。

针对男性特定部位的痣相解析,科学数据揭示出有趣现象:例如手掌、足底等摩擦部位痣的恶变率确实较高,但这与民间“劳碌命”的解释并无因果关系。再如颧骨区域因骨骼突出更易受紫外线伤害,导致该处痣的病理变化概率增加,而非传统认为的“权力象征”。这些发现颠覆了痣相学的神秘化叙事,将其纳入皮肤健康管理范畴。

男性面部痣相解析的象征体系

在民间图谱中,男性面部痣相形成严密符号系统。印堂痣被解读为“将星照命”,《相理衡真》记载其主贵气,但若痣色晦暗则反喻“命犯孤煞”。鼻梁痣象征财富流动,山根(鼻梁起点)有痣者被认为易破财,而鼻头痣则隐喻守财能力,这种区分可能源于古代商贸活动中鼻部表情的观察经验。

眼周痣相体系尤为复杂:左眼尾痣称“桃花痣”,右眼尾则为“孽缘痣”,这种左右分野暗含“男左女右”的性别秩序。唇周痣相则关联语言表达,上唇痣被视作“善辩之相”,下唇痣则暗示“口福深厚”,这类解读或源于古代对饮食社交的重视。值得注意的是,这些象征常通过名人案例强化,如民间对毛泽东下巴痣的“帝王相”演绎,虽被证实为后天生长,仍成为文化传播的典型案例。

现实应用与认知重构

当代社会对痣相学的态度呈现分化:心理学研究显示,相信痣相解析的个体可能因自我暗示改变行为模式。例如自认有“贵人痣”者社交主动性提升23%,而忌讳“厄运痣”者决策时更易犹豫。美容医学数据则表明,30%男性祛痣需求源于面相焦虑,其中印堂、鼻尖为高发部位。

文化学者指出,痣相学的存续本质是符号化生存焦虑的产物。在快速变迁的现代社会中,它作为心理锚点提供确定性幻觉。医学界呼吁建立科学认知框架:既要警惕非常规痣的病理风险,也需承认其文化心理价值。建议将传统图解转化为皮肤健康科普工具,在标注象征意义的同时附加医学警示。

面部痣相学作为传统文化遗产,其价值不在于占卜功能,而在于揭示人类解读命运的永恒诉求。男性面部痣相图谱的深层逻辑,实为古代社会经验的现象学编码。在科学认知框架下,我们既要破除迷信桎梏,警惕病理风险,亦可将其视为文化心理学的研究标本。未来研究可深入探讨痣相暗示对行为模式的量化影响,或通过跨文化比较揭示不同族群的体表象征系统,为人类认知研究开辟新维度。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02