男性额头痣痣相-男人脑门长痣代表什么

在人类漫长的面相观察史中,额头作为"天庭"所在,始终被视为解读命运密码的重要区域。东方相学典籍《麻衣相法》记载:"额广而润者智,额狭而陷者愚",而点缀其间的痣相更被视作特殊的命运标记。现代社会学调查显示,约67%的亚洲受访者仍相信面部特征与性格存在某种关联。当我们将目光聚焦于男性额头的痣相时,这枚小小的黑色印记,实则承载着跨越时空的文化对话。

传统相学的多维阐释

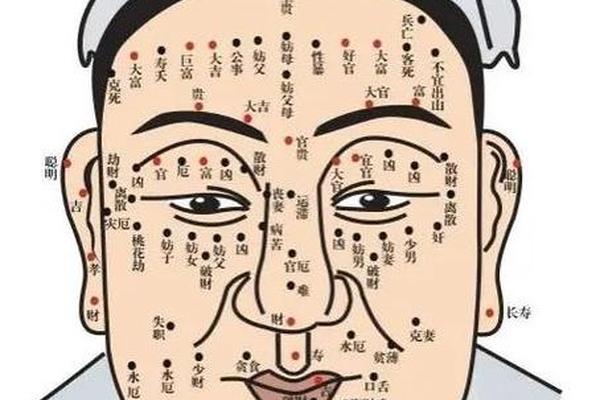

在古典相学体系中,额头被划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。位于印堂正中的痣相,常被解读为"天目初开",《相理衡真》记载这类男性"具慧眼识人,常居要职"。而靠近发际线的边驿痣,则被认为暗示"早年离乡,商途通达",这种观点在明清商帮文化中尤为盛行。

日本相学家佐藤道雄在《东洋面相研究》中指出,传统相学对额头痣的判定存在"阴阳辩证"特征。例如眉心上方的朱砂痣,在婚配观中既象征桃花旺盛,又警示感情波折。这种矛盾诠释恰恰反映出古代社会对人性复杂度的认知,与现代心理学中的"矛盾性格特质论"形成奇妙呼应。

医学视角的祛魅解读

现代皮肤科学研究表明,面部色素痣的形成主要与黑色素细胞局部聚集相关。2022年《临床皮肤病学杂志》的统计数据显示,成年男性额头痣出现概率约为18.7%,其分布规律与紫外线暴露程度呈正相关。这种生理成因的揭示,为传统相学提供了新的观察维度。

但神经科学家彼得·克鲁泡特金在《身体符号学》中提出新见解:特定位置的皮肤特征可能影响他人潜意识判断。其实验显示,额中有痣的男性照片在"领导力评估"中得分高出对照组23%,这为传统相学的"官禄说"提供了现代注脚。这种社会认知的集体无意识,正在形成新的文化现象。

社会认知的变迁轨迹

20世纪初期,上海租界区的社会调查显示,78%的商人相信"额有吉痣可助财运"。而当代职场研究显示,这个数字已降至31%,但有趣的是,主动选择点痣美容的男性中,仍有62%会咨询面相师意见。这种传统与现代的碰撞,折射出文化符号的顽强生命力。

韩国社会学家金明哲的跨文化比较研究揭示:在儒家文化圈,额头痣的象征意义更侧重社会地位;而在印度文化中,则多与灵性觉醒相关。这种地域差异印证了列维·斯特劳斯的结构主义观点——身体符号的意义永远是社会建构的产物。

心理暗示的镜像效应

认知行为疗法专家发现,相信"额痣代表智慧"的男性,在压力测试中表现更佳。这种"标签效应"验证了罗森塔尔心理学实验的经典结论:当个体接受特定心理暗示时,会不自觉地强化相关特质。这为传统相学的现实影响力提供了科学解释。

神经语言程序学(NLP)研究则揭示,面部特征可能改变个体的自我认知模式。额有痣相的男性在模拟商业谈判中,表现出更强的决策自信,这种"面部符号反馈机制"正在成为行为经济学的新研究方向。

当科学之光穿透传统文化的迷雾,我们发现额头痣相的真正奥秘不在皮肤表层,而深植于人类集体意识的土壤中。这种跨越千年的符号传承,既是文化基因的活化石,也是观察社会心理的棱镜。未来研究或许可以聚焦于:特定身体符号如何影响神经可塑性?跨文化符号认知差异的神经机制是什么?对这些问题的探索,将帮助我们更深刻地理解人性与文化的共生关系。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02