佛教痣相是迷信吗,为什么佛教不是迷信

在当代社会,科学与信仰的碰撞常将佛教置于争议的焦点。有人将佛教视作“烧香拜佛”的迷信活动,亦有人将其痣相、转世等文化符号视为神秘命运的象征。若深入佛学经典与哲学内核便会发现,佛教的本质是“自觉觉他”的智慧体系,其核心精神与迷信截然相悖。而民间流传的“佛教痣相”等符号化解读,实为文化想象与教义内核的混淆。两者的分野,恰是理解佛教哲学与世俗迷信的关键。

一、佛教痣相的民间符号属性

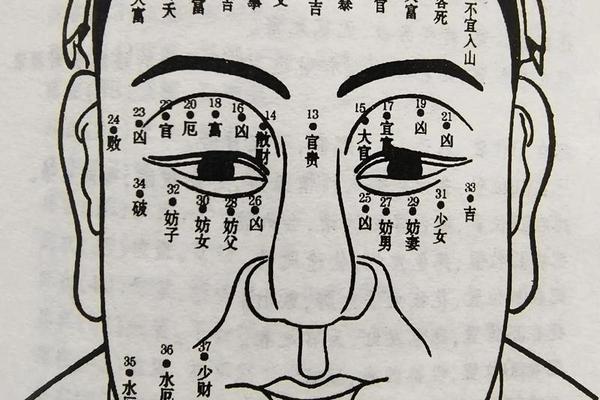

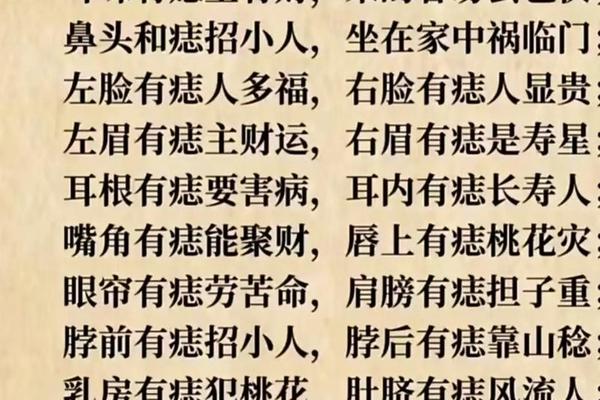

佛教痣相的起源与演变,本质上是宗教文化符号在世俗社会中的投射。据史料记载,佛陀诞生时“三十二相”中并未提及痣相,但后世为强化信仰的神圣性,逐渐衍生出佛眼痣、佛耳痣等象征符号。例如网页44提到,佛眼痣被赋予“洞察人心”的寓意,佛心痣则象征慈悲,这类解释更多源于民间对佛教形象的具象化想象。相学中甚至将特定位置的痣与“菩萨转世”关联,如额头痣被附会为“千手观音印记”,指尖痣则暗示弥勒菩萨的勇气。

这种符号化解读的盛行,反映了人类对未知命运的探索欲望。佛教传入中国后,与本土相术、五行学说融合,痣相逐渐成为连接信仰与世俗生活的媒介。例如网页9提到,眉心痣被称为“观音痣”,被视为福报深厚的标志;网页47则将佛足痣与传播佛法相联系。这些说法缺乏佛经依据,更多是民间心理需求的产物。正如网页13指出的,将痣相与投胎转世关联是“因果概念的误用”,本质上属于文化符号的延伸。

二、佛教正信与迷信的界限

佛教的核心精神恰恰反对对表象的盲目崇拜。南怀瑾在《金刚经说什么》中强调:“学佛不是迷信,而是自发自醒、自己觉悟”。佛陀在《金刚经》中直言“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来”,明确否定对偶像的依赖。真正的佛教正信建立在对“缘起性空”“因果法则”等哲学体系的深解上,需通过戒定慧三学实证真理,而非祈求外在神力的庇护。

迷信的本质在于将信仰简化为功利换。网页1尖锐批判“求佛保佑”的行为:“若今天做了坏事,跪拜忏悔便想得到赦免,佛不会管这种闲事。”这与佛教“业力自造”的核心理念背道而驰。佛教的因果观强调“自作自受”,如网页62所述:“断恶因才能免恶果”。迷信者企图通过痣相、占卜等捷径规避因果,恰是对佛法的误读。杨振宁在分析佛教科学性时指出,佛法体系具备科学理论的三大特征:自洽性、可验证性与预言性,例如佛陀对“一钵水八万四千虫”的论断已被显微镜证实。

三、科学视角下的佛教与痣相

从科学层面看,痣相的形成与基因突变、黑色素沉积直接相关。网页13指出,观音痣仅是皮肤色素现象,与前世今生并无关联。相学中将痣的位置与命运绑定,实为统计学上的“幸存者偏差”。例如网页38提到,相学认为耳垂痣象征财运,但医学上这只是皮肤组织的自然变异。而佛教哲学中的“无我观”与量子物理的“波粒二象性”存在深层呼应,如杨振宁所言,佛教对宇宙“成住坏空”的阐释与现代宇宙学模型不谋而合。

这种对比揭示出两者的本质差异:佛教是探索生命本质的哲学体系,痣相则是文化心理的具象表达。网页27指出,真正的“佛痣”应是内心的慈悲与智慧,“而非脸上的某个标记”。佛陀反对宿命论,在《阿含经》中明确“人有自主选择业力的自由”。将命运寄托于痣相,恰是对佛教“缘起论”的背离,正如网页66所言:“佛痣象征内在修行,而非外在标记”。

四、文化传承与理性认知的平衡

佛教痣相作为文化现象,具有民俗学与人类学的研究价值。网页24提到,胎记与痣相在佛教文化中承载着集体记忆,例如“莲花胎记”象征纯洁,这类符号为艺术创作提供灵感。但若将文化符号等同于宗教真理,则会陷入认知误区。网页39分析观音眉间红点的多重意涵:既是民间传说中的“美人痣”,也象征“白毫相”的修行成就,这种符号的多义性恰是文化演进的常态。

对现代人而言,关键在于区分文化符号与宗教内核。佛教典籍从未要求信徒关注身体标记,《六祖坛经》强调“菩提自性,本来清净”。网页1中南怀瑾的告诫极具启示:“两腿一盘不是学佛,修定仅是准备功夫”。真正的佛缘不在痣相,而在能否践行四无量心、六度万行。正如诺贝尔奖得主杨振宁所言,佛法的实证性使其超越迷信,成为“探索真理的科学方法论”。

佛教的智慧在于破除一切执着,包括对“佛相”本身的执着。痣相作为文化符号,可作为了解民俗的窗口,但若将其视作命运指南,则违背了佛教“诸法无我”的根本教义。当代社会对佛教的误解,往往源于将表层仪式等同于核心哲学。未来研究可深入探讨佛教哲学与认知科学、心理学的交叉领域,例如正念冥想对脑神经的可塑性影响。唯有以理性精神解读佛教,方能真正领悟其“自觉觉他”的深刻内涵,让千年智慧在科学时代焕发新生。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02