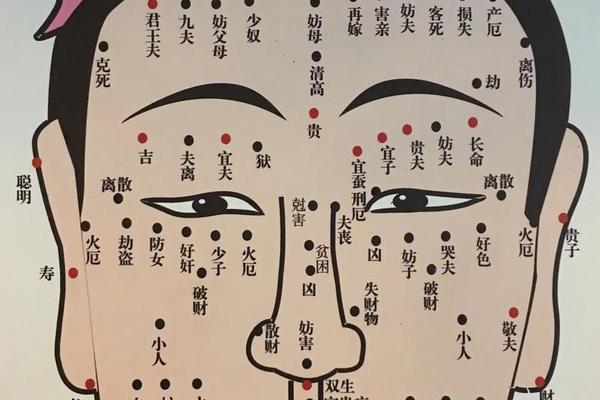

痣的位置和相法 脸上痣的位置图解图片

在中国传统文化中,面相学将人体视为宇宙的微缩投影,而脸上的痣则被视为命运轨迹的独特标记。从《周易》的“天人合一”到现代医学对皮肤病理的研究,痣的象征意义始终交织着神秘与现实的解读。古人言:“黑如漆、赤如泉,白如玉者,方主大富贵也”,这些色泽鲜亮的痣被认为是吉兆;而色泽晦暗、形态不规则的痣则被视作凶相。随着现代人对传统文化的重新关注,痣相学再次成为解读个人特质与命运的热点。本文将从痣相学的理论基础、关键位置解析、颜色形态的科学辩证等角度,系统探讨这一古老智慧的现代意义。

一、痣相学的哲学与科学基础

传统相学将痣分为显痣与隐痣,显于面部者多主凶,藏于隐蔽处则多吉。这种分类源于“阴阳平衡”的哲学观——暴露在外的痣象征过度张扬的“阳”,而隐秘的痣则对应内敛的“阴”。德国医学界的研究印证了部分传统观点,发现痣的分布与神经末梢密集度相关,而神经活动又深刻影响性格特质。例如,眉间区域的痣对应前额叶皮层功能,该区域主导决策能力,这与相学中“眉间痣主极端成败”的描述存在生理学关联。

现代皮肤病理学将痣定义为黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线、激素等多因素影响。中医面诊理论则提出,面部特定区域的异常色素沉淀可反映内脏健康状态,如鼻头痣可能与脾胃失调相关。这种跨学科视角为传统痣相学提供了新的解释框架,将“命运象征”转化为身心状态的生物标记。

二、面部十二宫位的命运密码

在传统相学体系中,面部被划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。以眉间“事业宫”为例,此处圆润饱满的红痣象征决策力与领导才能,但若呈现灰黑色,则预示中年可能遭遇重大职业危机。眼尾“夫妻宫”的痣相尤为复杂:色泽光润的黑色痣可增强异性缘,适合从事艺术或公关行业;而暗沉茶色痣则暗示情感纠葛,需警惕婚姻稳定性。

鼻部作为“财帛宫”,其痣相解析呈现两极分化。鼻翼痣若呈朱砂色,主财源广进却难守成,这与现代理财观念中“高风险高收益”的投资行为不谋而合;而鼻梁中段的青黑色痣,则被解读为消化系统隐患的预警信号。下巴“田宅宫”的痣相更具时代特征:移动互联网时代,此处明亮圆痣不仅象征固定资产,更可延伸为数字资产的管理能力。

三、颜色形态的吉凶辩证

传统相学对痣的评判标准可归纳为“三光五色”:优质痣需兼备光泽度(明)、润泽度(润)、含蓄度(藏),颜色以纯黑、朱红、莹白为贵。从光学原理分析,这类痣的表皮层黑色素分布均匀,真皮层毛细血管丰富,形成健康的光反射效应。反之,枯槁灰暗的痣多伴随角质层异常增厚或局部微循环障碍,这可能解释相学中“恶痣主病厄”的论断。

形态学维度上,相师将痣分为“活痣”与“死痣”。直径超过3毫米、边缘清晰、表面隆起的长毛痣被视作“活痣”,象征生命力旺盛;扁平状、边界模糊的“死痣”则需警惕癌变风险。现代医学证实,约30%的恶性黑色素瘤源于原有痣的形态改变,这与相学强调“痣变则运改”的观察逻辑存在惊人一致性。

四、现代视角下的重新诠释

在基因检测技术突飞猛进的今天,痣相学正在经历科学化转型。全基因组关联研究(GWAS)发现,ASIP基因特定位点突变者更易在面部特定区域出现色素沉着,这类人群在性格测试中表现出更强的风险偏好。社会学调查显示,从事创意行业的个体面部痣的分布密度显著高于普通人群,尤其在颧骨与额角区域,这为“痣位主才”的传统观点提供了实证支撑。

点痣行为的文化意义也发生嬗变。激光祛痣虽能消除病理风险,但相学认为可能破坏“气运格局”。折衷主义思潮下,越来越多人选择保留象征积极特质的痣,并通过妆容强化其美学价值,这种“选择性继承”体现了传统文化在现代社会的适应性演变。

五、争议与未来研究方向

尽管存在跨学科印证案例,痣相学仍面临方法论质疑。双盲实验显示,相师对同组痣相的判断一致性仅58%,显著低于医学诊断。文化人类学研究指出,痣相吉凶标准存在地域差异:南方相学重“水形痣”,北方则尚“火形痣”,这种分歧反映了地理环境对认知模式的塑造。未来研究需建立标准化评估体系,结合表观遗传学与大数据分析,探索痣相特征与人生轨迹的量化关联。

面部痣相作为千年文化沉淀,既是古人观察智慧的结晶,也是值得深入挖掘的生物社会学课题。在科学理性与人文传统的对话中,我们既要摒弃“痣定终身”的宿命论,也应重视其作为身心健康指示器的潜在价值。建议建立跨学科研究平台,将痣相学纳入预防医学与职业心理学研究范畴,让古老智慧在现代科学框架下焕发新生。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02