全是痣相_痣多了是说明了什么

2025-04-01 18:45:53

编辑:遁地八字网

浏览:

7 次

一、医学角度:痣增多的常见原因

1. 遗传因素

先天基因决定了黑色素细胞的分布和活跃程度,若家族中多痣,后代痣的数量可能较多。部分先天性痣(如直径>6毫米)存在一定恶变风险,需定期观察。

2. 紫外线刺激

长期日晒会激活黑色素细胞,导致新痣生成或原有痣颜色加深。头颈部、四肢等暴露部位更易受影响。

3. 激素变化

青春期、孕期或内分泌失调时,激素波动可能促使痣增多。例如,孕期雌激素升高会导致“妊娠痣”。

4. 年龄与皮肤老化

随着年龄增长,皮肤代谢减慢,黑色素易沉积形成痣,属于自然生理现象。

5. 病理风险

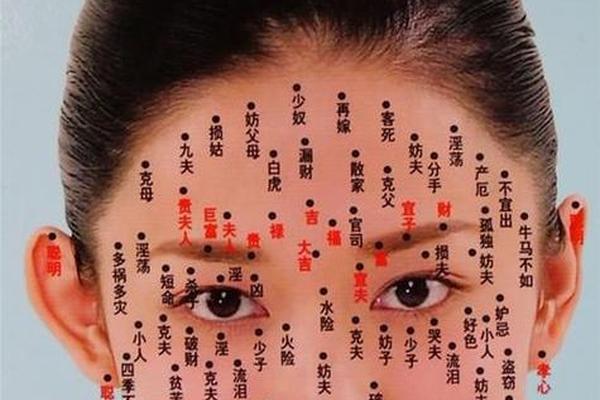

二、传统痣相学的解读

传统痣相学认为痣的位置、形状与命运相关,虽无科学依据,但部分说法与医学风险存在巧合:

三、科学应对建议

1. 观察与检查

定期用“ABCDE法则”自查,尤其注意易摩擦部位(如足底、手掌)和暴露部位(如面部)的痣。

2. 防晒与防护

使用SPF30+防晒霜,避免10:00-16:00长时间日晒。

3. 谨慎处理

4. 就医指征

若伴随瘙痒、疼痛、破溃或短期内快速变化,及时皮肤科就诊。

痣增多多为良性现象,受遗传、日晒等影响,但需警惕异常变化。传统痣相学可作为文化参考,实际健康管理仍需以医学判断为准。保持科学观察,平衡心态,必要时寻求专业诊疗。

来源:遁地八字网:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02