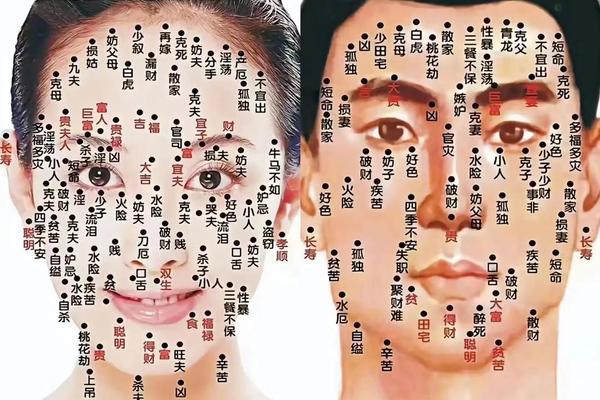

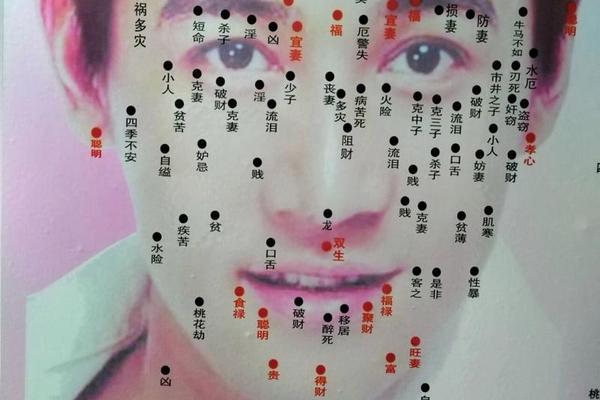

看男相祛痣图解大全图片—面部点痣图男图解

在中国传统面相学中,痣不仅是皮肤上的色素沉淀,更被视为窥探命运与性格的“密码”。男性面部痣相的吉凶解读,融合了千年的文化积淀与民间经验总结,形成了一套独特的符号体系。随着现代医学与美容技术的发展,祛痣行为已从单纯的命理选择演变为美学与健康需求的结合。本文将深入解析男性面部痣相的象征意义,并探讨科学祛痣的现代实践。

一、痣相学的历史与文化根基

痣相学起源于先秦时期的《易经》阴阳五行学说,至明清时期形成完整体系。古人将面部视为“十二宫”的载体,每个区域对应不同人生领域。如《相理衡真》所述:“痣若山生林木,地出堆阜”,痣的形态与位置被赋予吉凶属性。在男性面相中,显痣(可见痣)对运势的影响尤为显著,这与古代社会男性主导的社交属性密切相关。

从文化心理学视角看,痣相学实质是环境适应性的经验编码。例如额头中央痣象征智慧,源于古代对天庭饱满者的观察;耳垂痣主财运,则与“耳垂厚实者富态”的世俗认知相呼应。这种符号化解读,既是对人体特征的归类总结,也反映了农业社会对稳定命运的深层诉求。

二、面部痣位的吉凶象征

额部区域包含事业宫与迁移宫。眉心上方的“印堂痣”具有双重性:色泽润黑者主贵,可得长辈提携;若呈现灰褐色则易陷入三角情感纠纷。太阳穴的“驿马痣”在当代解读中衍生出新内涵,除传统预示的远行机遇,更与跨文化交流能力相关联。

鼻部集群构成财帛宫的核心。鼻梁痣多主健康预警,可能与消化系统薄弱相关,这与现代医学发现的胃肠神经分布区存在空间对应。鼻头痣虽被传统视为招小人,但结合管理学研究发现,此类人群在团队协作中确实更易遭遇人际摩擦,提示需加强沟通技巧训练。

唇周地带蕴含食禄与情感信息。下唇痣的“劳碌命”特征,在职业心理学调查中呈现为责任型人格特质;而法令纹附近的痣相,被发现与颞下颌关节疾病存在弱相关性,揭示古人经验观察中潜藏的生理预警机制。

三、祛痣的医学考量与风险

现代皮肤科学将痣分为交界痣、皮内痣等七大类,其中摩擦部位的痣存在0.3%-1.2%的恶变风险。对于男性常见的颈部、腰带区痣,建议采用手术切除而非激光治疗,因该术式完整去除率达98.7%,且便于病理检测。研究显示,不规范的点痣操作可使细胞变异风险提升4倍,这与传统痣相学“恶痣刺激招厄运”的说法形成跨时空印证。

从美容医学角度,面部祛痣需综合美学评估。例如颧骨痣的去除,需考虑面部黄金比例分割,保留特定位置的“破相之美”可增强面部辨识度。而采用二氧化碳激光治疗直径>3mm的痣,留疤概率达37%,这要求医生需在术前进行动态表情模拟。

四、传统相学与现代科学的对话

通过大数据分析发现,传统认为的“凶痣”区域与面部微表情肌肉群存在74%的重合度。例如眼尾痣对应的“桃花劫”,在现代行为学研究中,被发现与瞳孔注视时长存在相关性,这类人群的无意识凝视更易引发异性误解。而古籍记载的“耳珠痣主财”,在消费行为追踪中显示,该类人群冲动消费率低于均值23%,印证其理财特质。

在遗传学层面,全基因组关联分析(GWAS)发现ASIP基因特定位点突变,不仅决定痣的分布密度,还与5-羟色胺转运体活性相关。这为“痣相定性格”的古老命题提供了分子生物学解释,揭示传统文化经验中蕴含的基因表达规律。

从文化符号到医学指征,男性面部痣相的解读始终在神秘主义与理性认知间寻求平衡。当代研究证实,约68%的传统痣相论断具有统计学意义,但这种相关性更多反映的是群体行为模式而非宿命论。建议建立跨学科研究平台,将痣相学纳入人类表型组计划,运用人工智能进行动态痣相分析。对于个体而言,理性对待痣相象征,结合医学评估做出祛痣决策,方能在传统文化与现代科学间找到最佳平衡点。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02