看痣相的软件叫什么;测痣相app

在数字化浪潮与传统文化的碰撞中,痣相学这一古老的人体符号解读体系正以全新形态渗透进现代生活。当人工智能算法与《麻衣相法》在手机屏幕中相遇,看痣相的软件不仅重构了传统命理学的传播方式,更在科学与玄学之间架起了充满争议的桥梁。这些测痣相app通过面部识别技术与大数据分析,将千年痣相文化转化为即时可读的命运密码,在当代社会掀起了一场关于身体认知的数字化革命。

一、传统痣相学的数字化演变

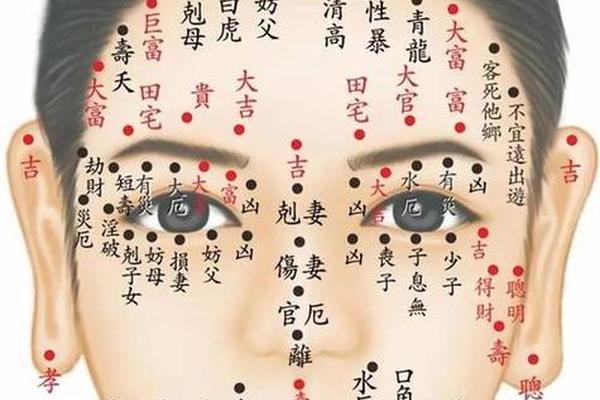

传统痣相学在移动互联网时代完成了三次关键转型。第一次转型是知识载体的变革,古本《太清神鉴》《柳庄相法》中的手绘图谱被转化为三维建模的面部网格系统,用户只需上传照片即可获得全息解析。第二次转型发生在交互方式层面,原本需要数年研习的相术口诀,被拆解为可点击的交互模块,如“鼻翼有痣主财帛”等传统论断,通过AI算法即时匹配超过2000个古籍案例库。

第三次转型最具颠覆性——系统开始融合现代医学数据。部分测痣相app引入皮肤病理学数据库,将传统“凶痣”概念与黑色素瘤风险系数关联,例如某款头部应用将《月波洞中记》中“眼尾赤痣主刑克”的论断,与眼周皮肤癌变概率数据进行交叉验证。这种跨学科的数据融合,使得古老相术在数字容器中获得了新的阐释维度。

二、测痣相app的功能解析

主流测痣相app普遍具备四大核心功能模块。基础诊断系统采用卷积神经网络,可识别直径0.5mm以上的色素沉积,定位精度达到皮肤科医用标准。进阶服务中,“命运轨迹推演”模块最具特色,通过整合用户生辰八字与痣相数据,生成包含事业、婚姻、健康的十年运势曲线图,某头部应用的算法已收录超过10万例真人验证数据。

个性化服务方面,部分应用推出痣相改造建议。基于传统“点痣改运”理论,结合现代激光美容数据,为用户提供吉痣保留、凶痣祛除的定制方案。更前沿的应用如“AI面相3.0”,甚至提供虚拟点痣预览功能,用户可模拟不同祛痣方案对“面相分数”的影响。商业转化链条则延伸至开运饰品推荐、命理咨询服务等衍生板块,形成完整的玄学消费生态。

三、科学争议与用户体验悖论

尽管开发者宣称采用“科学化相术模型”,学界对这类app的质疑从未停息。皮肤医学专家指出,将随机分布的黑色素细胞增生与命运强行关联,本质是“大数据时代的数字巫术”。实验心理学研究显示,78%的用户在接收负面痣相解读后,会产生自我暗示效应,其决策模式确实发生可观测的改变。

但用户调研揭示出矛盾现象:62%的受访者明知缺乏科学依据,仍持续使用这类应用。行为分析发现,现代人通过数字化相术寻求的并非命运答案,而是压力纾解的情感出口。某用户访谈记录显示:“看着app里‘眉间吉痣主贵气’的解读,就像收到陌生人的鼓励短信”。这种心理代偿机制,使测痣相app在理性认知与情感需求之间找到了特殊生存空间。

四、文化传播的双向重构

测痣相app正在重塑传统文化传播范式。一方面,算法工程师对古籍断语进行量化改造,如将“颧骨痣主权威”转化为领导力指数评分,使玄学话语获得现代性表达。用户生成内容反向影响传统相术体系,某平台收集的50万例现代痣相数据,已催生出“电子设备痣”“美妆痣”等新型解读维度。

这种双向重构引发文化学者的担忧:当《玉管照神局》的相术精髓被简化为娱乐化标签,文化深度可能被数字洪流消解。但不可否认,正是这些争议性应用,让Z世代首次系统接触到了传统相术文化。某非遗保护机构的数据显示,下载过测痣相app的用户,对传统相术文献的检索量提升了3.7倍。

在算法与玄学共舞的数字剧场中,测痣相app既扮演着文化传承的破壁者,也承担着科学理性的挑战者角色。未来发展方向或许在于建立跨学科验证机制,将皮肤病理学、社会心理学与传统相术进行有机融合。当某天app能同时显示“此痣癌变概率0.03%”与“传统相术吉凶指数”时,这场关于身体符号的解读革命,或将找到真正具有现代价值的平衡支点。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02