痣相是斑还是痣 痣和斑有什么区别?

在传统相学文化中,人们常通过面部的痣与斑推测命运轨迹,但这两者在医学本质和象征意义上存在根本差异。从皮肤科医生视角看,痣是黑色素细胞的良性增生,斑则是色素沉积或血管异常的产物;而从面相学角度,痣被赋予吉凶寓意,斑却多被视为健康隐患的征兆。这种认知的错位,使得许多人混淆两者的判断依据与处理方式。

一、医学定义与成因差异

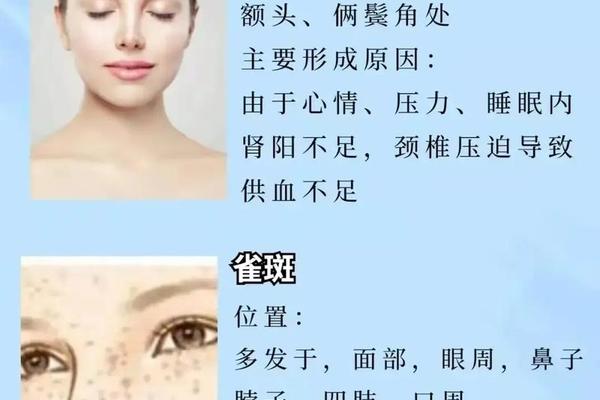

医学上,痣(nevus)是由黑色素细胞在皮肤或黏膜处异常聚集形成的良性肿瘤,其本质是黑色素细胞巢的局部增生。根据痣细胞分布层次,可分为交界痣、皮内痣和混合痣,其中交界痣因处于表皮与真皮交界处,存在一定恶变风险。而斑(macule)则是皮肤色素代谢异常或血管扩张导致的平铺性色素沉着,如雀斑由遗传和紫外线共同作用形成,黄褐斑则与内分泌失调密切相关。

两者的形成机制截然不同:痣源于胚胎期神经嵴细胞的异常迁移,或后天激素水平变化导致的黑色素细胞增殖。斑的诱因更为复杂,紫外线刺激可激活酪氨酸酶活性,促使表皮基底层黑色素合成增加;而黄褐斑患者往往存在肝脏代谢障碍或卵巢功能衰退,导致色素无法正常分解。例如妊娠期女性雌激素水平波动,会引发颧骨区片状黄褐斑,而太田痣患者从出生时即可观察到眼周青灰色斑片。

二、形态特征与生长规律

典型痣呈凸起的半球状或状,直径多在2-6毫米之间,边界清晰且色泽均匀,部分表面可见毛发。临床观察发现,痣的颜色与黑色素沉积深度相关:皮内痣因位于真皮层而呈肉色或浅棕色,交界痣因靠近表皮则颜色更深。而斑始终与皮肤平齐,形态不规则且边缘模糊,如晒斑呈灰褐色云雾状扩散,咖啡斑则呈现牛奶咖啡色的地图样分布。

从生长轨迹看,痣具有稳定性特征。先天性色素痣在青春期前缓慢增大,成年后基本定型,仅有0.1%可能发生恶变。斑则呈现动态变化:雀斑在夏季紫外线增强时颜色加深,冬季减轻;老年斑随年龄增长从浅黄发展为深褐色,并出现角质增厚。值得注意的是,蜘蛛痣作为特殊血管扩张斑,受压时中心红点消失、压力解除后血流重建的特征,可与普通色素痣明确区分。

三、面相学中的象征意义分野

传统相学将痣视为“命运印记”,认为其位置与形态暗藏玄机。古籍《相理衡真》记载,眉心的朱砂痣主贵气,而鼻翼痣象征财库丰盈。这种观念源于古代医家发现某些特殊部位痣与内分泌系统的关联,例如唇周痣可能与消化系统功能相关,被演绎为“食禄痣”。现代研究证实,口周黑子病确实与肠道息肉存在基因关联,印证了部分面相观察的经验价值。

斑在相学中则多被解读为健康警示。明代《神相全编》指出,颧骨斑提示“气血瘀滞”,眼下斑反映“胞宫寒凝”。从现代医学视角分析,肝斑(黄褐斑)确实与肝功能异常相关,而颧部褐青色痣的对称性分布可能暗示自主神经紊乱。这种将生理病理现象符号化的解读方式,虽缺乏科学严谨性,却反映出古人对体表征兆的观察智慧。

四、治疗选择与日常管理

痣的治疗需遵循分级原则:直径小于3毫米的稳定痣可观察,经常摩擦部位的痣建议预防性切除,而出现ABCDE(不对称、边界不清、颜色不均、直径增大、进展变化)特征的需立即活检。Q开关激光对表皮层色素效果显著,而调Q激光能穿透至真皮层处理太田痣,皮秒激光则通过光机械效应减少治疗次数。

斑的治理更强调综合调控。氢醌霜通过抑制酪氨酸酶活性减少色素生成,但需配合防晒避免反黑;光子嫩肤利用选择性光热作用分解黑色素,对雀斑有效率可达90%。值得注意的是,黄褐斑患者需同步调理内分泌,临床数据显示联合口服氨甲环酸与外用熊果苷的方案,复发率比单一激光治疗降低37%。

预防层面,ABC原则(Avoid避免暴晒、Block物理遮挡、Cream防晒霜)适用于所有色素问题。研究显示,坚持使用SPF50+防晒霜可使雀斑形成风险降低68%。对于遗传性色斑,基因检测指导下的早期干预正在成为新趋势,通过识别MC1R基因变异位点,可制定个性化光防护方案。

从医学本质到文化象征,痣与斑的差异折射出人体皮肤作为生物界面与社会符号的双重属性。正确区分两者,不仅关乎美容选择,更是健康管理的重要环节。未来研究可深入探索表观遗传学在色素疾病中的作用,以及人工智能图像识别技术在早期恶变预警中的应用。建议公众建立科学认知体系:既尊重传统文化中的观察智慧,更需以现代医学为依据,在专业医师指导下进行干预决策。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02