如何看待不好的痣相、什么样的是恶痣

医学上所谓的“恶痣”指的是存在恶变风险的色素痣,可能发展为恶性黑色素瘤。判断标准主要依据国际通用的“ABCDE法则”和临床观察要点:

1. 不对称性(Asymmetry)

良性痣通常对称,而恶性痣形状不规则,左右或上下不对称。例如,将痣分为两半时,两半形态差异明显。

2. 边缘模糊或不规则(Border)

良性痣边缘光滑、界限清晰;恶性痣边缘呈锯齿状、毛刺状或地图样模糊。

3. 颜色不均(Color)

良性痣颜色均匀(棕色、黑色);恶性痣颜色混杂,可能出现粉红、白、蓝黑等异色,或短期内颜色加深/变浅。

4. 直径过大(Diameter)

良性痣通常直径小于5毫米,若超过6毫米需警惕,尤其是生长在足底、手掌等摩擦部位。

5. 进展性变化(Evolution)

包括短期迅速增大、隆起、破溃、瘙痒、出血、周围出现卫星痣等动态变化。

其他高危信号:

二、传统痣相学中的“恶痣”概念(文化视角)

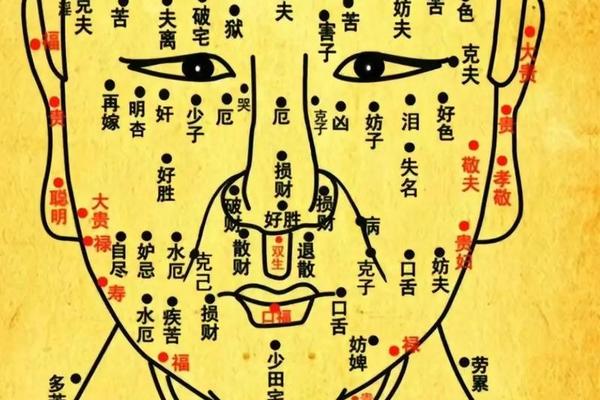

传统痣相学认为痣的位置、颜色、形状与命运相关,但这类观点属于民俗文化范畴,无科学依据。以下为部分常见“恶痣”特征(仅供参考):

1. 颜色与形状

2. 位置寓意

3. 动态变化

传统认为突然新生的痣或原有痣的明显变化可能预示吉凶,但医学角度更强调此类变化需警惕恶变。

三、科学建议:如何应对“恶痣”

1. 医学优先原则

若痣符合ABCDE法则中的任一特征,应及时就医,通过皮肤镜或病理检查确诊,必要时手术切除。

2. 避免刺激

不随意抠挖、摩擦或自行点痣(如药水、激光),不当操作可能诱发恶变。

3. 定期自检

每月观察痣的变化,尤其是高危部位(如足底、手掌)。

4. 理性看待传统痣相

痣相学可作为文化趣味,但无需过度解读。若因美观或心理压力需祛痣,应选择正规医疗机构,避免感染或留疤。

医学上的“恶痣”需通过客观特征(ABCDE法则)判断,强调动态观察和及时干预;传统痣相学中的“恶痣”更多是文化符号,不具备科学指导意义。健康风险应优先遵循医学建议,切勿因迷信延误治疗。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02