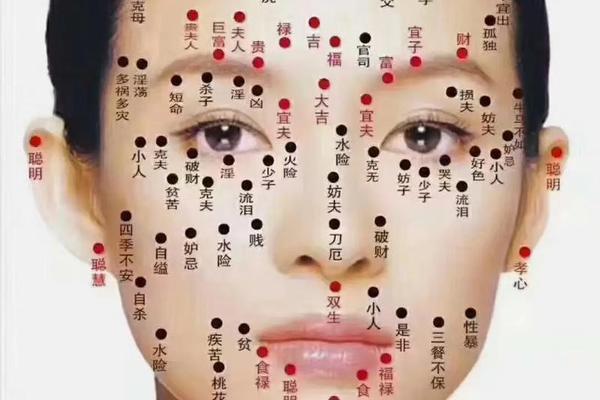

侧脸 痣相—脸上侧面有痣图解

在中国传统面相学中,面部痣的位置与形态被赋予丰富的象征意义。侧脸作为面部的重要区域,痣的分布不仅能反映个体的性格特质,还与运势、健康等密切相关。例如,左脸有痣常被视为“主福”之相,但需把握机遇方能彰显福泽;右脸痣则多与独立性、创新力关联,暗示个体在事业上的突破潜力。这些传统观点虽带有玄学色彩,却也蕴含着对人性与命运的深层观察。

从性格角度来看,侧脸痣的位置往往暴露个体的潜在特质。如颧骨有痣者,常被认为具有领导力但易招人妒忌;腮边痣则暗示老年桃花旺盛,性格随年龄增长更趋开放。现代心理学研究亦发现,痣的位置与性格存在一定关联性,例如嘴唇附近的痣常与表达欲、情感需求强烈相关,这与传统“食禄痣”“桃花痣”的解读不谋而合。

二、侧脸具体部位的痣相解析

1. 颧骨与腮边痣

颧骨处的痣在相学中被称为“权力痣”,主事业运势。若痣型圆润色泽佳,象征个体善于把握机遇,尤其在管理岗位易获成功;但若痣色晦暗,则可能因过于强势引发人际矛盾。腮边痣则与情感生活紧密相关,传统认为此处痣主“临老入花丛”,晚年易因魅力不减吸引异性,但需警惕情感纠葛。现代视角下,这类痣相或可解读为个体性格中持续追求新鲜感的特质。

2. 鼻旁与耳周痣

鼻翼两侧的痣常被赋予两极评价:若痣型规整,主应变力强且中年后运势回升;若形状不佳,则暗示轻浮性格与经济不稳定。耳周痣的象征意义更为复杂——耳上痣代表才华横溢,但自我意识过强易招致人际冲突;耳背痣则与亲情关系相关,尤以耳后痣暗示与父母缘薄。这些解读提示痣相需结合具体形态综合判断。

三、科学视角下的痣相再审视

现代医学认为痣的本质是黑色素细胞聚集,其位置与性格、命运并无直接关联,但环境与行为习惯可能间接影响痣的生成。例如长期紫外线暴露易在颧骨等凸出部位形成色素痣,而此类人群往往户外活动频繁,性格更趋外向。心理学研究指出,人们对自身痣相的认知会形成心理暗示,从而影响行为模式。如自认“食禄痣”者更注重饮食社交,客观上提升了人脉资源。

传统痣相学中的部分观点亦得到科学佐证。例如“嘴唇痣主表达欲强”的论断,与神经学研究发现的“面部运动区与语言中枢关联性”存在潜在联系。此类跨学科研究为痣相文化提供了新的解读路径,既需破除迷信,亦可挖掘其作为文化符号的社会学价值。

四、健康警示与日常护理建议

尽管多数侧脸痣属良性,但需警惕恶变风险。医学界提出的“ABCDE法则”可作为自检标准:不对称性(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色混杂(Color)、直径超6毫米(Diameter)、动态变化(Evolving)。例如腮边痣若突然增大或渗液,需及时就医排查黑色素瘤。

日常护理方面,建议避免频繁摩擦或暴晒侧脸痣,尤其鼻翼、耳周等易受刺激部位。对于影响美观的痣,可选择激光或手术祛除,但需评估疤痕风险。从相学角度,传统认为“显痣”不宜随意点除,以免破坏运势平衡,现代人则可结合医学建议与个人需求理性抉择。

总结

侧脸痣相作为传统文化与个体特质的交汇点,既承载着千年相术的智慧,又需以科学精神重新审视。从颧骨至耳周的每一颗痣,都可能成为解读性格、健康与命运的特殊密码。未来研究可进一步探索痣相心理暗示的作用机制,同时加强公众对皮肤病变的科普教育。对于普通人而言,理性看待痣相文化,兼顾审美需求与健康管理,方为现代生活的智慧之选。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02