破坏之相的痣、什么叫吉痣恶痣

在中国传统相学中,痣不仅是皮肤表面的色素沉积,更被视为解读命运、性格与健康的关键符号。古人云“面无善痣,方为贵”,但实际生活中,几乎每个人的身体都分布着形态各异的痣,其中既有象征吉运的“吉痣”,也有预示坎坷的“恶痣”,甚至存在被称为“破坏之相”的凶险痣相。这些痣相通过颜色、形状、位置等特征,成为民间文化中解读人生密码的特殊载体。本文将从传统相学与医学双重视角,系统分析吉痣、恶痣与破坏之相的核心判别标准及其深层意涵。

一、传统相学中的吉痣与恶痣

传统相学将痣分为吉痣与恶痣两大类,其判别标准涵盖颜色、形态、光泽等多个维度。吉痣的特征通常表现为纯黑色、凸起饱满、边缘规整且带有光泽,这类痣象征着生命力旺盛与运势通达。例如,《相理衡真》中提到“痣若黑漆,膨凸有光,周色美好,长毛更佳”,认为这类痣能增强个人福泽,尤其在额头、眉眼间等“吉祥位”出现的吉痣,常被视为贵人运与事业成功的标志。

与之相对的恶痣则呈现颜色混杂(如灰红、灰蓝)、形状不规则、表面暗淡无光等特征。相学理论认为,这类痣会削弱运势,甚至引发健康问题。例如平中带凹的痣相,因视觉上呈现“坑洼”感,被认为易导致人生发展受阻;而位于眼肚、唇下等“凶位”的恶痣,则可能象征情感波折或健康隐患。值得注意的是,痣的“动态变化”也被纳入判别体系——突然增大、变色或出现痛痒症状的痣,在相学中常被归为“凶兆”。

二、破坏之相:痣相的极端形态

在恶痣的范畴中,存在一类被称为“破坏之相”的极端痣相,其形态与位置往往具有特殊警示意义。相书记载,破坏之相的痣多表现为形状怪异(如星芒状、锯齿形)、色泽浑浊且伴随皮肤病变。例如颧骨部位的暗沉恶痣,可能暗示权力斗争或人际关系危机;鼻翼两侧的杂色痣则被解读为“财库破损”,象征散财之厄。更凶险的是某些特殊位置的痣相,如耳后凹陷处的灰痣,传统相学认为其与“水厄”(溺水风险)相关联,需格外警惕。

现代医学视角下,这些破坏之相的痣相往往与皮肤疾病存在关联。医学研究表明,边缘模糊、颜色不均且快速变化的痣,可能是黑色素瘤的早期症状。例如相学中描述的“蒙雾感”恶痣,恰与医学上“非典型痣”的形态特征(直径大于6毫米、表面暗淡)高度吻合。这种传统认知与现代医学的交叉印证,揭示了破坏之相背后可能隐藏的健康危机。

三、判别标准的多维度融合

对痣相的解读需融合传统相学经验与医学科学标准。从颜色看,纯黑、红朱色为吉,灰蓝、杂色为凶;从形态看,规则圆形为吉,边缘模糊为凶;从医学症状看,无痛痒为吉,伴随渗液、破溃为凶。值得注意的是,某些特殊特征具有双重文化隐喻,例如痣上生毛,传统相学视为“福禄须”,而医学则认为毛发异常生长可能与细胞活性相关。

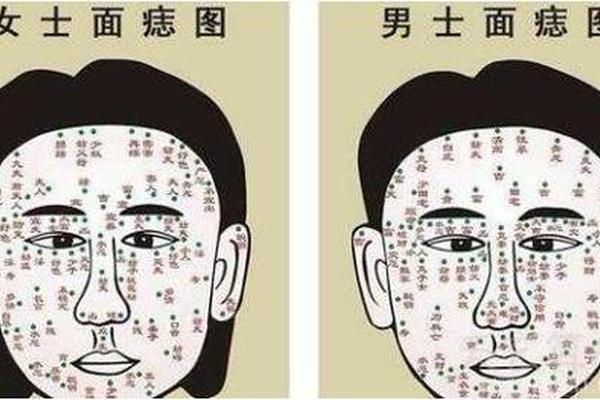

位置分析是痣相判别的另一核心维度。传统相学将面部划分为十二宫位,不同区域对应不同命运领域:额头中央的吉痣主官禄,而鼻梁中段的恶痣则关联呼吸系统健康。现代医学通过流行病学统计发现,手掌、足底等摩擦部位的痣恶变风险较高,这与相学中“显处多凶”的观点形成有趣呼应。

四、文化心理与祛痣选择

对痣相的认知深刻反映了中国人的文化心理结构。吉痣被视为“天命所赐”,常被刻意保留甚至美化,如影视明星的泪痣被赋予“宿命浪漫”的意象;而破坏之相的恶痣则成为焦虑源头,催生出点痣、激光祛除等产业。值得关注的是,相学强调“祛恶痣可改运但难逆命”,与医学界“祛痣防癌”的理性主张形成张力。这种传统信仰与现代科学的碰撞,折射出社会群体对命运掌控权的复杂心态。

从社会人类学视角看,痣相文化实则是一种“风险可视化”机制。通过将抽象的命运危机具象为皮肤标记,个体得以通过观察与干预获得心理安全感。例如“ABCDE法则”(不对称、边界、颜色、直径、演变)的医学自查标准,与相学“五特征判别法”共同构建起多层次的风险预警体系。

吉痣与恶痣的判别体系,本质是中国人对生命规律的经验化总结。传统相学通过颜色、形态、位置构建的符号系统,与医学基于病理学的ABCDE法则,分别从文化隐喻与科学实证层面提供了风险评估框架。对于现代人而言,理性看待痣相应做到三个结合:医学检查与相学解读结合,动态观察与及时干预结合,文化心理疏导与科学认知普及结合。未来研究可进一步量化分析痣相特征与健康数据的相关性,探索传统文化符号在现代医学中的转化应用价值。

读过此篇文章的网友还读过

- 鼻相有痣的女人—女人鼻梁右侧的痣好吗 2025-04-02

- 痣相害的意思-痣相性暴是什么意思 2025-04-02

- 上嘴唇唇珠有痣相_痣在上嘴唇上是什么痣 2025-04-02

- 面部痣相口舌痣代表什么(面相中的口舌痣指的是什么) 2025-04-02

- 男辛苦劳碌痣相—男人短命的痣相 2025-04-02

- 耳朵内有痣相_耳朵哪里的痣有福气图 2025-04-02

- 痣相妙诀麻衣相学_麻衣神相痣图解男 2025-04-02

- 左手大拇指背痣相,左手大拇指背上有痣代表什么 2025-04-02

- 女人最有福的痣相 女人脸上的福气痣 2025-04-02

- 痣相古代;古人对痣的研究 2025-04-02

- 女 鼻 痣相_鼻子长痣的女人面相图解 2025-04-02

- 胯下有痣痣相—胯骨有痣图解 2025-04-02

- 痣相的双生是什么意思_什么是双生痣 2025-04-02

- 痣相男童-男生面部痣的图片 2025-04-02