道家文化国学文化、道家文化核心

道家思想以"道"为核心构建起独特的宇宙认知体系。《道德经》开篇"道可道,非常道"的论断,揭示了超越言语概念的终极存在。这种形而上的本体论并非虚无缥缈的玄想,庄子在《知北游》中通过"道在蝼蚁"的寓言,将抽象之道具象化为万物运行的普遍规律。现代学者陈鼓应指出,道家所谓的"自然"并非现代语境中的自然界,而是指事物本然的存在状态,这种认识论打破了主客二元对立的思维定式。

在实践层面,"道法自然"体现为对客观规律的尊重。老子提出"治大国若烹小鲜"的治理智慧,强调遵循社会发展的内在机理。这种思想在当代生态哲学中获得共鸣,如美国学者卡普拉在《物理学之道》中揭示道家思想与量子力学的相通性,说明古人对自然法则的领悟具有超越时代的价值。道家的自然观不仅塑造了传统园林"虽由人作,宛自天开"的美学追求,更启发着现代人重新思考科技文明与自然生态的关系。

二、无为而治的社会理想

无为"概念常被误解为消极避世,实则蕴含着深刻的政治智慧。老子所言"为无为,则无不治",实质是反对违背自然的人为干预。汉代文景之治推行"与民休息"政策,使社会经济迅速恢复,正是这种治理思想的成功实践。法国汉学家施舟人研究发现,道家"无为"思想与西方自由主义存在本质差异,前者建立在"道"的规律认知基础上,后者则源于个人权利意识。

庄子将"无为"提升至精神自由的高度。《逍遥游》中"至人无己"的境界,主张通过消解自我执念实现心灵解放。这种思想在魏晋玄学中得到发展,王弼提出"圣人体无"的命题,将道家哲学引入新的思辨维度。现代心理学家荣格将"无为"与集体无意识理论相结合,认为这种思维方式有助于缓解现代人的心理焦虑。

三、阴阳辩证的思维模式

阴阳学说构成道家认知世界的重要范式。《周易》"一阴一阳之谓道"的命题,揭示了矛盾对立的动态平衡法则。这种思维在中医理论中体现得尤为显著,《黄帝内经》运用阴阳五行学说构建起完整的人体认知体系。英国学者李约瑟指出,道家的辩证思维弥补了西方形式逻辑的不足,为复杂系统研究提供了方法论启示。

在当代科学领域,量子纠缠现象与道家"阴阳互根"思想形成奇妙呼应。诺贝尔奖得主玻尔将太极图作为家族徽章,认为阴阳符号完美诠释了微观世界的互补原理。这种超越非此即彼的思维方式,正在为人工智能、基因编辑等前沿科技提供哲学反思的维度。

四、返璞归真的生命实践

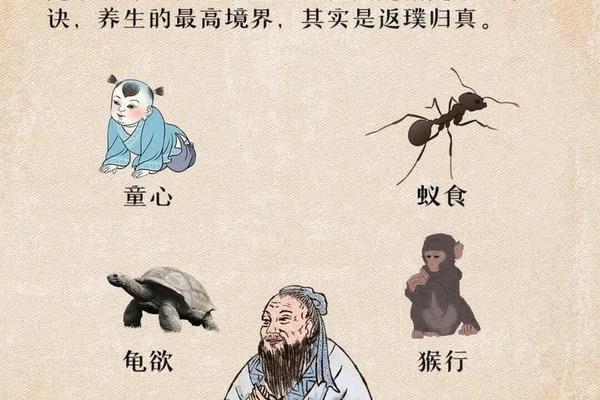

道家修身学说强调"复归于婴儿"的生命回归。《庄子·刻意》记载的"吹呴呼吸,吐故纳新"导引术,开创了独具特色的养生传统。唐代司马承祯《坐忘论》系统论述"坐忘"修行法门,将心灵净化与生理调养有机统一。现代医学研究证实,道家冥想能有效调节自主神经功能,这为传统养生术的科学性提供了实证支持。

在文化传承层面,道家思想深刻影响着传统艺术精神。宋代山水画"澄怀观道"的创作理念,书法艺术中"计白当黑"的空间意识,戏曲表演"虚实相生"的美学原则,无不渗透着道家哲学的精髓。法国哲学家于连认为,道家开创的"阴性智慧"为克服西方理性主义困境提供了重要参照。

道家文化作为中华文明的重要基因,其"天人合一"的宇宙观、"道法自然"的方法论、"柔弱胜刚强"的价值取向,为应对现代性危机提供了独特的思想资源。在科技文明面临生态瓶颈、人类社会遭遇价值困惑的今天,重新阐释道家智慧的现代意义,不仅关乎传统文化的传承创新,更可能为人类文明发展开辟新的可能性。未来研究可深入探讨道家思想与生态文明建设的契合点,以及在人工智能、生命科学等领域的应用价值,使古老智慧焕发新的生机。

读过此篇文章的网友还读过

- 年俗文化介绍,介绍一种民俗文化 2025-04-17

- 中华文化1000问-中国文化1000问书籍 2025-04-17

- 湖南单招建筑文化素养(湖南单招真题卷) 2025-04-17

- 南宋文化节_宋朝的节日 2025-04-17

- 徐州和汉文化什么关系_徐州汉文化的三个特点 2025-04-17

- 《中华传统礼仪概要》—中国的八大传统礼仪 2025-04-17

- 村史馆乡贤文化墙,村史文化墙 2025-04-17

- 书法文化墙标语、公司文化墙内容 2025-04-17

- 传统茶文化文案—有创意的茶艺文案 2025-04-17

- 孝德文化传播有限公司-铁岭孝善文化传播是做什么的 2025-04-17

- 民族艺术学院舞蹈、中南民族大学舞蹈学院 2025-04-17

- 状元文化公园的作文450字左右、描写状元湖的作文 2025-04-17

- 汉唐文化元素图案、中国文化图案纹理元素 2025-04-17

- 湖湘文化有哪些内容、湖南省十大民俗文化 2025-04-17