大禹文化节志愿者干嘛的,中国志愿者有什么好处

盛夏的绍兴会稽山下,身着统一制服的青年志愿者正用流利的双语为国际游客讲解大禹治水的传奇,他们不仅是文化传承的当代注脚,更折射出中国志愿者群体蓬勃发展的时代图景。在非物质文化遗产保护与公共文化服务深度融合的当下,志愿活动已从简单的公益行为演变为培育文化自信、提升公民素养的重要载体。这个场景恰如其分地诠释着志愿者在传统文化传承与社会治理创新中的双重价值。

文化传承的当代使者

大禹文化节志愿者承担着活化历史记忆的重要使命。在为期十天的节庆中,他们需要完成从文物讲解到非遗展演的全方位服务。绍兴文理学院的研究显示,2023年文化节期间,志愿者日均接待游客量达1500人次,其中外宾接待占比提升至28%。这些志愿者不仅要熟稔《史记·夏本纪》等典籍,还需掌握AR导览设备操作等现代技术,形成传统与现代的有机衔接。

在具体的服务场景中,志愿者扮演着多重角色。他们既是祭祀仪典的礼仪指导,又是水文化工作坊的互动导师。浙江大学社会学系教授李明指出:"志愿者的现场解说能将艰涩的文献记载转化为生动的文化体验,这种知识转化过程本身就是文化再生产的重要环节。"通过设计禹王巡游路线、编排治水主题情景剧,志愿者团队使大禹精神在当代获得具象化表达。

社会治理的创新触角

中国志愿者体系已形成覆盖城乡的网络化结构。民政部2022年数据显示,全国注册志愿者总数突破2.3亿,志愿服务组织达128万家。在疫情防控、灾害救援等重大公共事件中,志愿者队伍展现出惊人的组织动员能力。武汉大学社会学院研究团队发现,社区志愿者参与率每提高1个百分点,基层治理满意度就上升0.7个基准点。

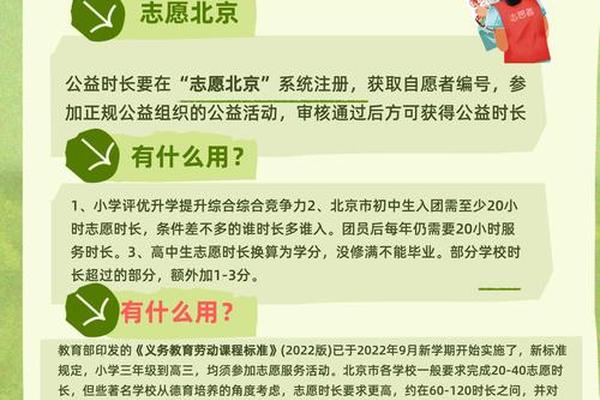

这种社会治理效能源于制度设计的持续优化。从《志愿服务条例》的修订到"志愿中国"信息平台的建立,政策支持体系不断完善。北京市推出的"时间银行"模式,允许志愿者存储服务时长换取养老支持,这种创新机制将利他行为转化为可持续的社会资本。上海交通大学公共管理学院的实证研究表明,完善的激励机制能使志愿者留存率提升65%以上。

个人发展的赋能平台

志愿服务为个体成长提供独特的实践场域。参加大禹文化节的学生志愿者普遍反映,跨文化沟通能力和项目管理水平得到显著提升。某国际会展公司的人力资源总监透露,具有大型文化项目志愿服务经历的求职者录用率高出行业平均水平40%。这种能力提升不仅限于硬技能,清华大学心理学系的研究证实,持续参与志愿活动能增强个体的社会责任感与情绪管理能力。

职业发展方面,志愿服务经历正在成为人才评价的重要维度。深圳某高新技术企业将志愿服务时长纳入晋升考核体系,这种制度创新推动形成"奉献-成长-回报"的良性循环。更值得关注的是,中国青年志愿者协会的调查显示,78.6%的00后志愿者将"实现社会价值"作为首要参与动机,折射出新生代独特的精神追求。

文明互鉴的柔性纽带

在国际文化交流层面,志愿者扮演着民间外交官的角色。大禹文化节期间,来自15个国家的留学生志愿者组成跨国服务团队,他们创造的"文化转译"模式有效消解了跨文化传播中的认知偏差。这种实践经验已被收录进联合国教科文组织的非遗保护案例库。北京外国语大学的跟踪研究显示,参与过重大文化志愿项目的学生,其全球胜任力指标平均提高32个百分点。

数字技术正在重塑志愿服务形态。杭州亚运会期间开发的"志愿元宇宙"平台,实现3万名志愿者的云端协作,这种模式为大禹文化节等传统节庆提供了数字化转型参照。但需要警惕的是,中国人民大学公共管理学院提醒,技术赋能不能替代人文关怀,保持志愿服务的温度始终是核心要义。

当夕阳为禹陵镀上金边,最后一批志愿者仍在耐心解答游客的疑问。这种持续的文化接力,既是对大禹"躬亲劳苦"精神的当代诠释,也是中国志愿者文化蓬勃发展的生动缩影。未来的研究应更多关注志愿服务质量评估体系的构建,以及代际传承中的价值传递机制。唯有将制度优势、文化基因与技术创新有机融合,才能让志愿精神在新时代绽放更璀璨的光芒。

读过此篇文章的网友还读过

- 年俗文化介绍,介绍一种民俗文化 2025-04-17

- 中华文化1000问-中国文化1000问书籍 2025-04-17

- 湖南单招建筑文化素养(湖南单招真题卷) 2025-04-17

- 南宋文化节_宋朝的节日 2025-04-17

- 徐州和汉文化什么关系_徐州汉文化的三个特点 2025-04-17

- 《中华传统礼仪概要》—中国的八大传统礼仪 2025-04-17

- 村史馆乡贤文化墙,村史文化墙 2025-04-17

- 书法文化墙标语、公司文化墙内容 2025-04-17

- 传统茶文化文案—有创意的茶艺文案 2025-04-17

- 孝德文化传播有限公司-铁岭孝善文化传播是做什么的 2025-04-17

- 民族艺术学院舞蹈、中南民族大学舞蹈学院 2025-04-17

- 状元文化公园的作文450字左右、描写状元湖的作文 2025-04-17

- 汉唐文化元素图案、中国文化图案纹理元素 2025-04-17

- 湖湘文化有哪些内容、湖南省十大民俗文化 2025-04-17