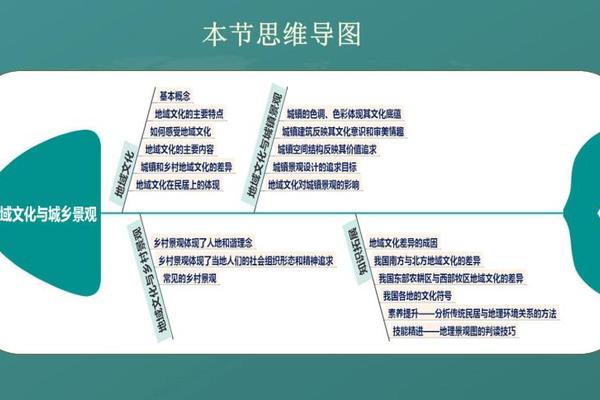

地域文化的概念;什么叫地域文化

2025-04-17 15:39:46

编辑:达摩居

浏览:

9 次

地域文化是指特定地理区域内,在长期历史进程中形成的具有鲜明地域特色、持续影响当地社会生活的文化体系。其核心内涵可从以下角度解析:

一、概念界定

1. 基本定义

地域文化是特定区域在自然地理、历史传统、社会结构等多因素作用下,形成的物质与精神文化总和。它以地理空间为载体,体现为方言、饮食、建筑、信仰等独特文化符号。例如,江南水乡文化以“小桥流水人家”的民居形态和细腻的评弹艺术为标志,而青藏高原文化则以糍粑、藏袍和喇嘛教信仰为核心。

2. 时间维度

学界存在广义与狭义之分:

二、核心特征

1. 地域独特性

文化形态与地理环境深度融合,如黄土高原的窑洞适应干旱气候,东北的火炕应对严寒,体现了“因地制宜”的生存智慧。

2. 历史动态性

地域文化在移民、政治变迁中不断演变。上海石库门建筑融合了江南民居与西方风格,天津方言源于明代江淮移民的语言融合,展现了文化层累叠加的特点。

3. 多元构成要素

包括:

三、形成机制

1. 自然地理基础

地理屏障(如秦岭-淮河线)导致南北文化差异,山区交通闭塞促成方言多样性。例如浙江“十里不同音”现象源于多山地形对人口流动的限制。

2. 历史人文因素

四、现代价值

地域文化不仅是历史记忆的载体(如《万城堤志》为三峡工程提供洪水数据参考),更是区域发展的文化资本。例如:

地域文化是地理空间与历史时间交织的产物,其本质在于通过特定符号系统构建“地方性知识”。理解这一概念,需兼顾“环境决定论”与“文化建构论”的双重视角,既要关注山川河流的物质约束,也要解析人类活动的能动创造。

来源:达摩居:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 年俗文化介绍,介绍一种民俗文化 2025-04-17

- 中华文化1000问-中国文化1000问书籍 2025-04-17

- 湖南单招建筑文化素养(湖南单招真题卷) 2025-04-17

- 南宋文化节_宋朝的节日 2025-04-17

- 徐州和汉文化什么关系_徐州汉文化的三个特点 2025-04-17

- 《中华传统礼仪概要》—中国的八大传统礼仪 2025-04-17

- 村史馆乡贤文化墙,村史文化墙 2025-04-17

- 书法文化墙标语、公司文化墙内容 2025-04-17

- 传统茶文化文案—有创意的茶艺文案 2025-04-17

- 孝德文化传播有限公司-铁岭孝善文化传播是做什么的 2025-04-17

- 民族艺术学院舞蹈、中南民族大学舞蹈学院 2025-04-17

- 状元文化公园的作文450字左右、描写状元湖的作文 2025-04-17

- 汉唐文化元素图案、中国文化图案纹理元素 2025-04-17

- 湖湘文化有哪些内容、湖南省十大民俗文化 2025-04-17