中国古典文化取名—中国古文化有哪些

2025-04-17 15:38:41

编辑:达摩居

浏览:

10 次

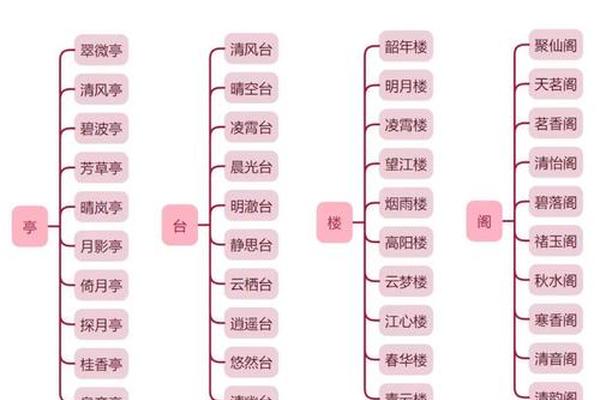

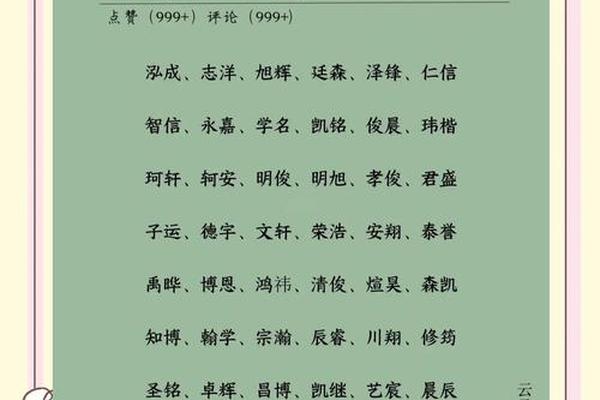

中国古典文化中的取名体系承载着深厚的历史底蕴与哲学思想,其规则与习俗融合了、命理、文学等多重元素。以下是古代取名文化的核心要点及演变脉络:

一、名与字的制度

1. 名与字的区分

2. 号的自由性

二、五行八字与命理取名

1. 命理原则

2. 数理配置

三、避讳制度

1. 亲属避讳

2. 君主避讳

3. 圣贤与官职避讳

四、家族辈分与字辈制

1. 字辈传承

2. 排行与数字名

五、文学与典故的融入

1. 经典引用

2. 意象与象征

六、朝代特色与演变

1. 先秦:名与字分离,申繻提出“五原则”(信、义、象、假、类),强调避讳。

2. 汉代:单字名盛行,刘邦、刘盈等皆单字,受“二名非礼”观念影响。

3. 魏晋:自由化趋势,父子名中可含同字(如王羲之、王献之)。

4. 唐宋:字辈制兴起,文人号流行,如白居易号“香山居士”。

5. 明清:五行八字与字辈结合,如朱元璋为子孙定20代字辈。

总结与启示

古代取名不仅是个人身份的标识,更是家族、社会等级、哲学思想的缩影。现代取名虽简化,但仍可借鉴古典元素,如结合八字、引用经典或融入自然意象,以延续文化精髓。

来源:达摩居:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 年俗文化介绍,介绍一种民俗文化 2025-04-17

- 中华文化1000问-中国文化1000问书籍 2025-04-17

- 湖南单招建筑文化素养(湖南单招真题卷) 2025-04-17

- 南宋文化节_宋朝的节日 2025-04-17

- 徐州和汉文化什么关系_徐州汉文化的三个特点 2025-04-17

- 《中华传统礼仪概要》—中国的八大传统礼仪 2025-04-17

- 村史馆乡贤文化墙,村史文化墙 2025-04-17

- 书法文化墙标语、公司文化墙内容 2025-04-17

- 传统茶文化文案—有创意的茶艺文案 2025-04-17

- 孝德文化传播有限公司-铁岭孝善文化传播是做什么的 2025-04-17

- 民族艺术学院舞蹈、中南民族大学舞蹈学院 2025-04-17

- 状元文化公园的作文450字左右、描写状元湖的作文 2025-04-17

- 汉唐文化元素图案、中国文化图案纹理元素 2025-04-17

- 湖湘文化有哪些内容、湖南省十大民俗文化 2025-04-17