民族文化书法作品(广西民族文化硬笔书法)

在八桂大地的青山绿水间,汉字以硬笔为媒,与十二个世居民族的纹样图腾交织成一幅文化长卷。从壮锦纹样的韵律到侗族鼓楼的飞檐,广西民族文化硬笔书法不仅传承着千年墨韵,更将"三月三"山歌的婉转、"铜鼓纹"的庄严熔铸于横竖撇捺之间。这种独特的艺术实践,既是对中华书法本体的坚守,也是民族文化创新性发展的生动诠释,如同漓江与红水河的汇流,激荡出新时代的文化回响。

一、文化根脉的当代表达

广西民族文化硬笔书法始终扎根于地域文化沃土。2024年"汉字之光·壮美广西"主题展中,篆书作品《骆越赋》将古骆越符号解构重组,通过硬笔的锐利笔触再现铜鼓纹的神秘庄严,这种创作手法突破了传统书法的视觉边界。在钦州坭兴陶表面,书法家以硬笔刻刀将京族字喃与汉字并行镌刻,形成"双语书法"的特殊肌理,实现了非物质文化遗产的跨界对话。

这种文化自觉在青少年教育中尤为显著。柳州景行小学的硬笔书法课独创"歌圩体",将壮族山歌的节奏韵律转化为字体结构,学生在临摹《嘹歌》选段时,既能掌握书法技法,又能体悟民族语言的美学特质。南宁书城举办的青少年书法展中,12岁学生黄晓雨的作品《绣球谣》,用硬笔勾连壮锦菱形纹与楷书结构,获得评委"以今人之手,写先民之魂"的高度评价。

二、教育实践的立体建构

广西构建了"课堂+社区+云端"的书法教育生态系统。自治区教育厅将"贝叶经体"纳入地方教材,在硬笔书法教学中融入壮文书写规范,使民族文化传承具象化为每日的书写实践。梧州龙口镇的社区书法角,退休教师李慧文独创"铜鼓教学法",通过分析铜鼓纹样的对称美指导硬笔结构布局,让抽象的美学原则变得触手可及。

数字化创新为传统技艺注入新活力。桂林某文创团队开发的AR临摹APP,扫描《刘三姐》歌词硬笔作品即可显现壮族绣娘刺绣场景,这种多模态学习方式使青少年临帖效率提升40%。防城港实验学校建立的"跨境书法云课堂",让中越边境学子通过硬笔共书《友谊关赋》,在笔墨往来中筑牢文化认同。

三、艺术语言的范式突破

工具材料的革新推动表现形式的嬗变。田英章南宁书院研制的"壮墨"硬笔,笔尖采用瑶族银饰锻造工艺,使线条既能呈现工笔画的精密,又可展现水墨的氤氲效果。在2025年"笔墨润万家"大赛中,获奖作品《苗岭晨曦》运用特制刮笔,在涂层纸上刮擦出苗绣的浮雕质感,开创硬笔书法装置艺术新范式。

创作理念的突破更值得关注。青年书法家陈景泼的"边关系列",将硬笔书法与界河水文图结合,通过字距疏密变化模拟边境线走向,这种地理书法的创新在东盟艺术展引发热议。桂林电子科技大学团队研发的"声波书法生成系统",将侗族大歌的声纹转化为硬笔轨迹,实现非物质文化遗产的跨媒介转换。

四、社会价值的多元辐射

民族文化硬笔书法正在成为乡村振兴的文化引擎。河池某瑶寨建立的"书法合作社",村民将硬笔作品印制于油纸伞、竹编等传统手工艺品,使单品附加值提升300%。在"三月三"文化旅游节,游客参与硬笔书写壮语祝福语的体验项目,带动周边文创产品年销售额突破2000万元。

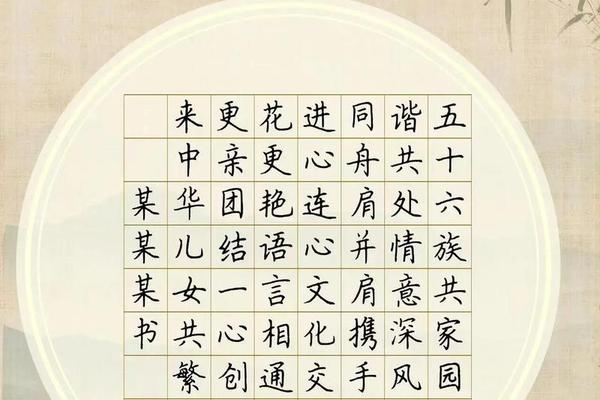

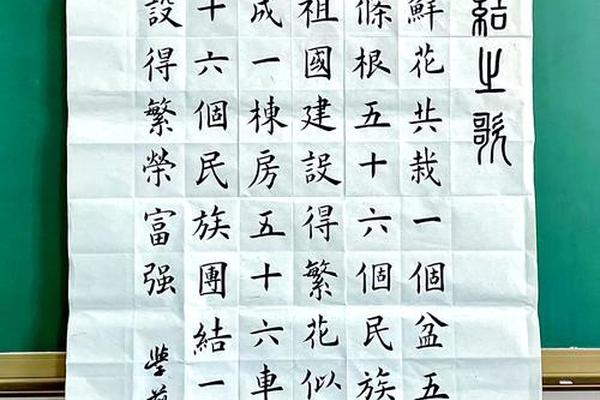

这种艺术形式更是铸牢中华民族共同体意识的重要载体。2023年"写好中国字"公益活动走进10个边境县,书法家指导各族儿童共书《边疆童谣》,作品集结成册作为爱国主义教材。在龙胜各族自治县,不同民族学生用硬笔共绘"民族服饰百家衣",每个衣襟处的文字共同组成《民族团结公约》。

站在新的历史方位,广西民族文化硬笔书法仍需在三个维度深化探索:建立跨学科研究平台,破解民族文字与硬笔书法的融合难题;构建数字化传承体系,利用区块链技术确权民间书法创新;拓展国际传播路径,通过"中国—东盟硬笔书法双年展"推动文化走出去。正如莫振宁在第四届"笔墨润万家"评审中所言:"当硬笔遇见民族纹样,不仅是线条与图案的交织,更是古老文明与时代精神的深情对话。"这种对话,正在续写民族文化复兴的广西篇章。

读过此篇文章的网友还读过

- 年俗文化介绍,介绍一种民俗文化 2025-04-17

- 中华文化1000问-中国文化1000问书籍 2025-04-17

- 湖南单招建筑文化素养(湖南单招真题卷) 2025-04-17

- 南宋文化节_宋朝的节日 2025-04-17

- 徐州和汉文化什么关系_徐州汉文化的三个特点 2025-04-17

- 《中华传统礼仪概要》—中国的八大传统礼仪 2025-04-17

- 村史馆乡贤文化墙,村史文化墙 2025-04-17

- 书法文化墙标语、公司文化墙内容 2025-04-17

- 传统茶文化文案—有创意的茶艺文案 2025-04-17

- 孝德文化传播有限公司-铁岭孝善文化传播是做什么的 2025-04-17

- 民族艺术学院舞蹈、中南民族大学舞蹈学院 2025-04-17

- 状元文化公园的作文450字左右、描写状元湖的作文 2025-04-17

- 汉唐文化元素图案、中国文化图案纹理元素 2025-04-17

- 湖湘文化有哪些内容、湖南省十大民俗文化 2025-04-17