陶艺文化知识讲解内容(陶艺历史)

距今约两万年前,当原始人类在篝火旁偶然发现被烧硬的黏土时,这个星球上最古老的人造材料就此诞生。考古学家在江西仙人洞遗址发现的陶器残片,用碳十四测年法证实这是已知最早的成型陶器,这个发现将人类制陶史推前至距今2万年。泥土在烈焰中的蜕变,不仅标志着人类首次改变物质属性的尝试,更开启了文明演进的新纪元。正如英国考古学家科林·伦福儒所言:"陶器的出现,是人类脱离完全依赖自然物的重要转折点。

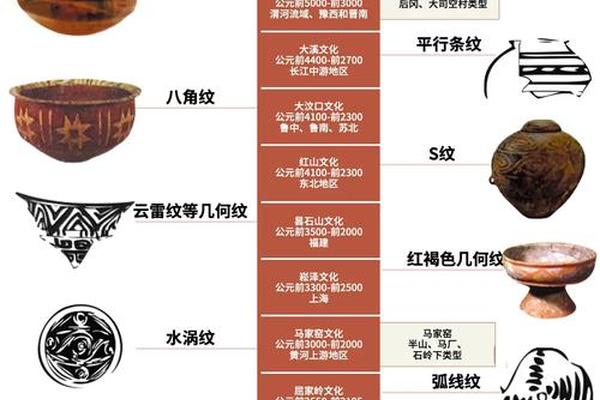

新石器时代的彩陶文化在全球多个文明中心同步绽放。中国仰韶文化的鱼纹彩陶盆,美索不达米亚的釉陶器皿,安第斯山脉的印加仪式陶器,这些跨越地理阻隔的相似创造,印证着人类共通的文化基因。德国艺术史家格罗塞在《艺术的起源》中指出,原始陶器上的几何纹样不仅是装饰,更是早期人类对宇宙规律的抽象表达。河南贾湖遗址出土的陶笛,吹奏出8000年前的七声音阶,证明制陶技艺与音乐艺术在文明初期就建立了深刻联系。

二、窑火淬炼的技术革命

商代白陶的诞生标志着制陶技术的第一次飞跃,高岭土的应用使胎体致密度显著提升。安阳殷墟出土的白陶豆,器壁厚度仅2毫米却历经三千年不腐,其烧成温度已达1100℃以上。这种技术突破为后来原始瓷的出现奠定了基础,《考工记》中"陶人為甗,實二鬴,厚半寸"的记载,揭示当时已形成标准化的生产工艺。

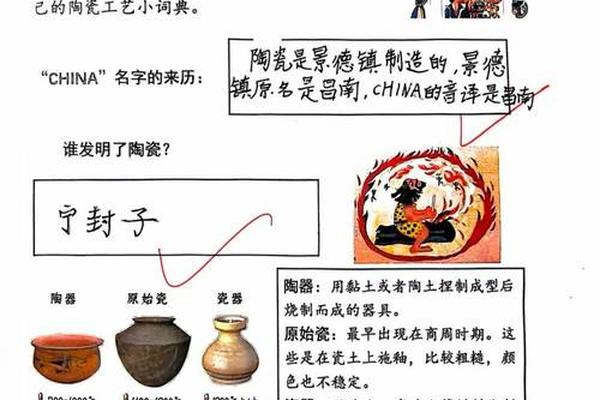

东汉时期,浙江上虞窑成功烧制出真正意义上的青瓷,釉料配方的突破使陶瓷进入的全新时代。越窑青瓷"类玉似冰"的特质,不仅满足实用需求,更承载着"君子比德于玉"的文化理想。宋代五大名窑将制瓷技术推向巅峰,汝窑的天青釉配方至今仍是未解之谜,钧窑的窑变技术创造出"夕阳紫翠忽成岚"的奇幻效果。景德镇窑工发明的"二元配方"(瓷石+高岭土),解决了大型器物烧制易变形的难题,这项13世纪的发明比欧洲早出现四百余年。

三、丝绸之路上的文明对话

唐代三彩骆驼载乐俑凝固着丝路贸易的盛况,骆驼背上的胡人乐师与中原乐器,构成多元文化交融的生动图景。这些低温铅釉陶器通过粟特商队远播波斯,其钴蓝釉料又反向影响了中国青花的诞生。牛津大学考古实验室对福斯塔特遗址出土瓷片的分析显示,9世纪中国陶瓷已占据埃及市场70%份额。这种跨文明的物质流动,印证了法国汉学家伯希和的论断:"丝绸之路本质上是陶瓷铺就的道路。

明代郑和船队带往西洋的数十万件瓷器,在亚非各国掀起"中国白"收藏热潮。土耳其托普卡帕宫珍藏的元青花,其苏麻离青料源自波斯,纹样设计融合几何美学。这种文化混血现象在清初达到顶峰,法国传教士殷弘绪1712年寄往欧洲的制瓷密札,直接催生了德国麦森瓷厂的诞生,而欧洲传来的珐琅彩技术又反过来影响了景德镇粉彩瓷的发展。

四、现代陶艺的哲学重构

工业革命的机械轰鸣中,英国韦奇伍德陶瓷厂率先实现标准化生产,但这也引发了工艺美术运动对机械美学的反思。日本民艺运动倡导者柳宗悦提出"用之美"的理念,他在《工艺之道》中强调:"器物之美生于劳动,成于用途。"这种思想深刻影响了20世纪陶艺创作,八木一夫1954年创作的《萨姆萨先生的散步》,以完全非实用的陶塑形态,宣告现代陶艺脱离器皿范畴的独立宣言。

中国现代陶艺在守正创新中寻找文化坐标。1980年代,祝大年主持设计的首都机场陶瓷壁画《森林之歌》,将传统釉彩与现代构成完美结合。当代艺术家徐洪波运用数字建模技术创作的参数化陶艺,在威尼斯双年展引发关注,其作品《器·数》通过算法生成的表面肌理,探讨着数字时代的手工艺哲学。这种传统与现代的对话,正如清华大学美术学院陶瓷系主任白明所言:"陶艺的当代性不在于抛弃传统,而在于重构泥土与时空的关系。

在3D打印技术能复制任何器型的今天,手作陶艺反而凸显出不可替代的人文价值。日本备前烧坚持的"窑变天成"理念,中国紫砂传承的"拍打成型"技艺,都在诉说着手工的温度与偶然性的美学。联合国教科文组织将龙泉青瓷传统烧制技艺列入人类非遗名录,这个决定提醒着我们:守护传统工艺不是简单的文化保育,更是维系文明多样性的重要实践。当现代人重新触摸湿润的陶土,旋转的辘轳声依然在诉说人类最古老的创造冲动,这种跨越时空的共鸣,或许正是陶艺永恒魅力的根源所在。

读过此篇文章的网友还读过

- 年俗文化介绍,介绍一种民俗文化 2025-04-17

- 中华文化1000问-中国文化1000问书籍 2025-04-17

- 湖南单招建筑文化素养(湖南单招真题卷) 2025-04-17

- 南宋文化节_宋朝的节日 2025-04-17

- 徐州和汉文化什么关系_徐州汉文化的三个特点 2025-04-17

- 《中华传统礼仪概要》—中国的八大传统礼仪 2025-04-17

- 村史馆乡贤文化墙,村史文化墙 2025-04-17

- 书法文化墙标语、公司文化墙内容 2025-04-17

- 传统茶文化文案—有创意的茶艺文案 2025-04-17

- 孝德文化传播有限公司-铁岭孝善文化传播是做什么的 2025-04-17

- 民族艺术学院舞蹈、中南民族大学舞蹈学院 2025-04-17

- 状元文化公园的作文450字左右、描写状元湖的作文 2025-04-17

- 汉唐文化元素图案、中国文化图案纹理元素 2025-04-17

- 湖湘文化有哪些内容、湖南省十大民俗文化 2025-04-17